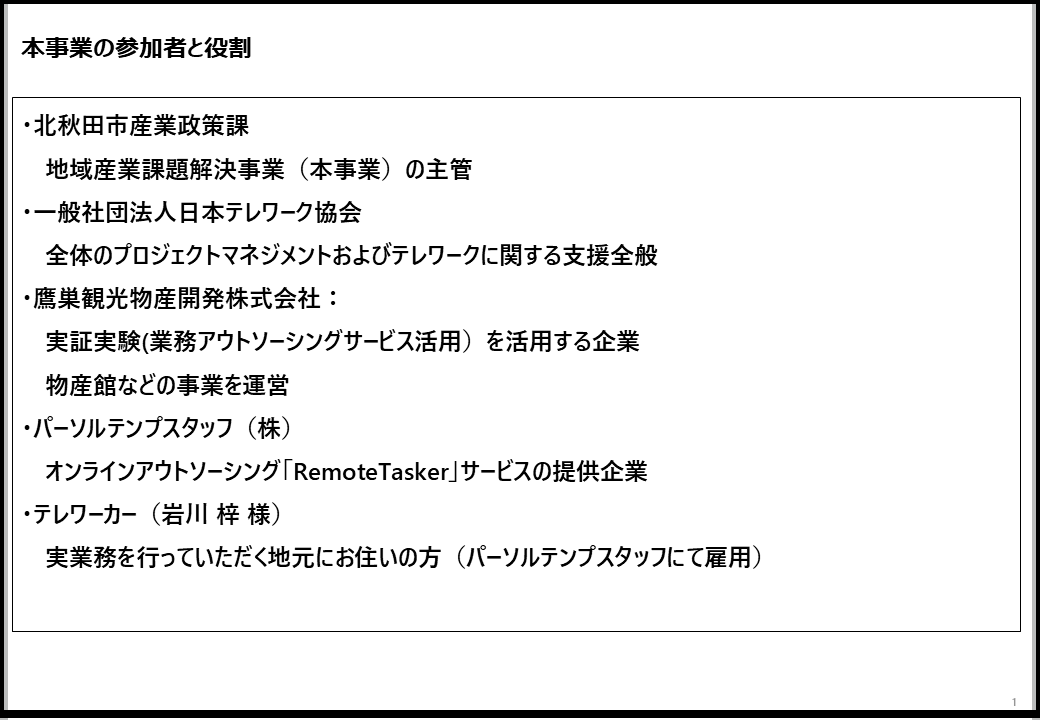

北秋田市×(一社)日本テレワーク協会×パーソルテンプスタッフ(株)

「テレワーカーを活用した人材確保、テレワークによる就業促進事業」結果報告

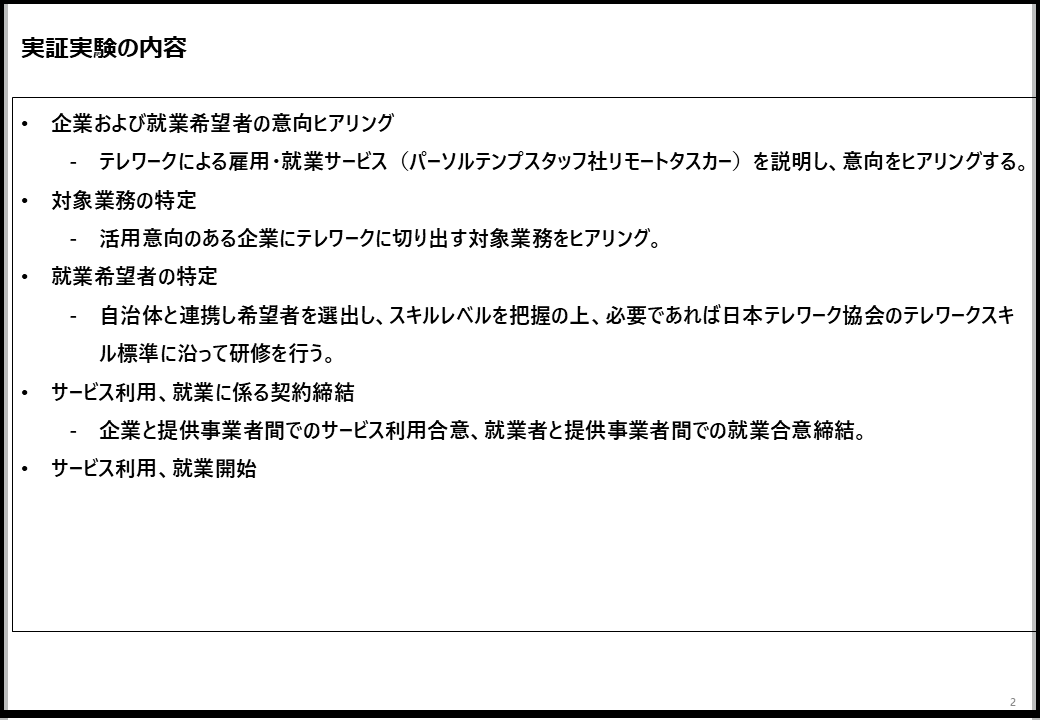

実証事業の目的は?

北秋田市産業政策課 産業戦略係 主幹兼係長 千葉 祐幸 様(以下、千葉) |

北秋田市は秋田県の中でも少子高齢化のトップランナーです。また女性がスキルを活かして働ける求人も少ないです。一方で短時間のテレワークであれば就業したい希望を持つ方も、肌感覚ではありますが結構いらっしゃると思います。今回は実証事業で一定の結果を得ることができましたので、今後市内でどのようにテレワーク就業を啓発、PRするか考え進めて参りたいと思います。

居住地域を問わないテレワーク求人

(日本テレワーク協会 主席研究員 大沢 彰(以下、大沢))

北秋田市の事業者および就業希望者の方にテレワークを啓発することは、非常に重要だと思います。場所にとらわれないテレワークではありますが、場合によっては対面での打ち合わせも可能な距離感を希望されることも想定されるため、市民と市内企業の両サイドが、テレワーク就業・雇用に関心を持って、つながる関係づくりが必要です。

短時間のテレワークで就業可能な未利用人材は全国で400万人

パーソルテンプスタッフ株式会社 フレキシブルワーク事業推進部 部長 古澤 一樹 様 パーソルテンプスタッフ株式会社 フレキシブルワーク事業推進部 部長 古澤 一樹 様 |

同 植松 裕人様 同 植松 裕人様 |

全国の中小企業は深刻な人手不足で本当に困っていますが、短時間のテレワークであれば就業可能な未利用人材は全国で400万人いると言われています。ところが地方の中小企業にはテレワークが普及しておらず、テレワーカーを採用する発想も、経験も乏しい面があります。今回北秋田市の実証事業は人材確保の一手として、企業経営者にテレワーカーを活用する機運を醸成するという大きな意義があると思います。また私どものようなテレワーカーの雇用支援・育成の専門事業者が、業務の切り出し支援、業務管理支援を実施しますので、不慣れな場合でも導入が可能ですし、業務見直しによる効率化のご要望にも応えることができます。

企業側としては対面の方がスムーズ

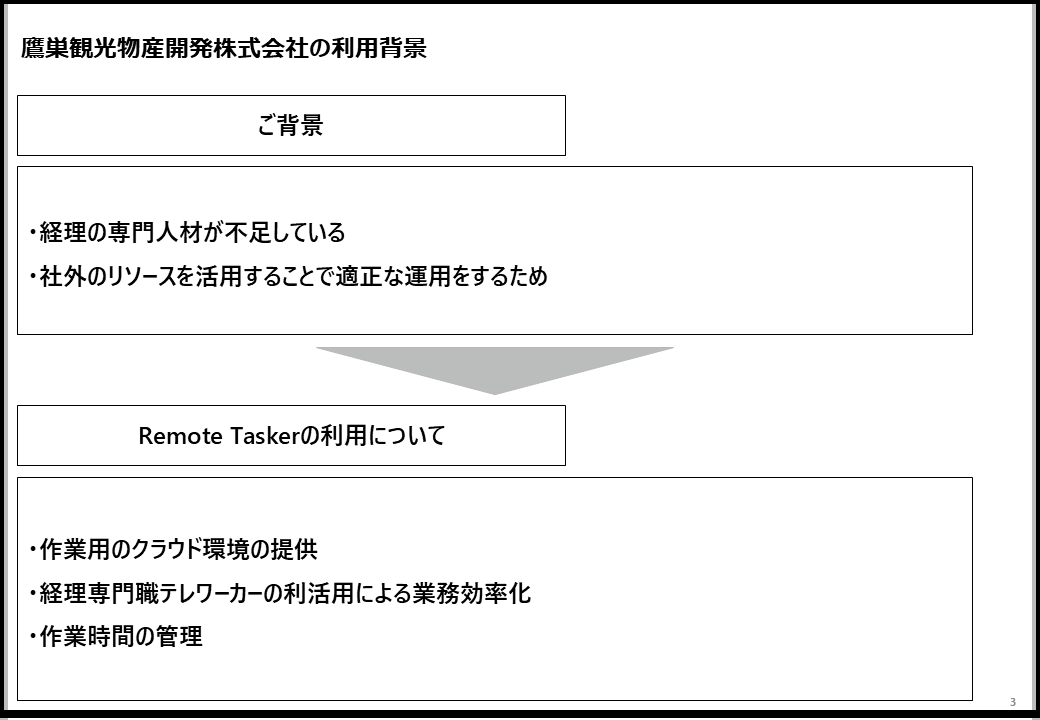

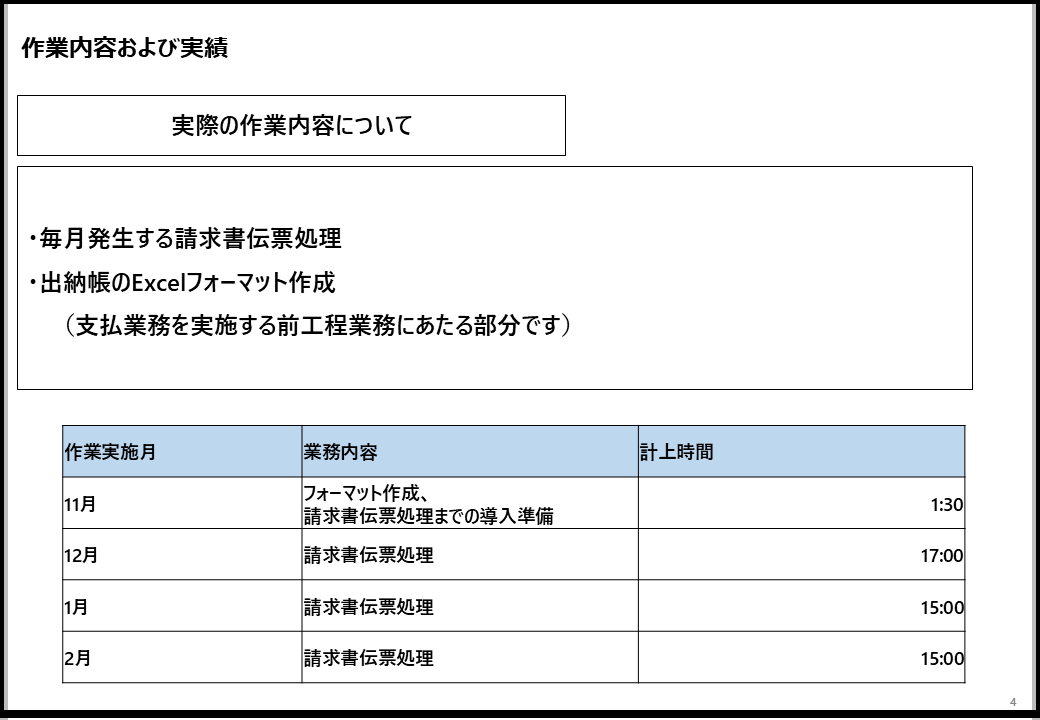

鷹巣観光物産開発株式会社 常務取締役 佐藤 惠二郎 様(以下、佐藤)(右)、 鷹巣観光物産開発株式会社 常務取締役 佐藤 惠二郎 様(以下、佐藤)(右)、 |

今回は月々の支払タイミングに合わせた請求書伝票処理を実施していただきましたが、12月、1月については手直しをお願いし、2月は完ぺきに仕上げていただきました。大企業であればきちんと業務処理方法が標準化されているところも多いでしょうが、我々のような零細、中小企業では独自のやり方になっていて、なかなか伝えづらい、なので分かりづらいため、慣れていただくのに2回かかったのだと思います。またWeb会議、チャットなどのオンラインでのやり取りに不慣れなので、より一層コミュニケーションがとりづらかった面もあります。やはり対面で働いていただく方がスムーズだと感じました。ただ北秋田市在住の方なので、いざとなれば対面で対応できるという点では安心でした。

テレワークを人材確保の選択肢に

(大沢)

コロナ禍によるBCPとしてのテレワークは一旦終わりにして、出社へシフトする企業もいらっしゃいますが、理由としてはコミュニケーションしやすい、会社の文化、慣行への理解や、帰属感も醸成しやすい、などがあげられます。特に新たに入社された方は出社することで、より適応スピードが上がると思います。一方で人材確保の観点では、慣れるまでに一定の時間を要するとしても、企業経営者はテレワークでも仕事ができることを理解し、受け入れ、人材の定着を図ることが選択肢として存在することを意識するべきだと思います。

テレワーカーとして働いてみて思うこと

岩川様(左)、佐藤様(右) 岩川様(左)、佐藤様(右) |

伝票の整理にテレワーカーを活用することで、現場で働いている職員の方は、よりコアな業務に時間を割くことができると思います。ただ量も多く、伝票の中身も現場の方にしか分からないことがあり、私では仕訳できないと感じました。がんばっても2日はかかる業務量でした。また、もう少しルールに基づいて整理されていれば、リモートでも対応はできると思います。今回、伝票がまとまっていない状態でしたが、日付でまとめているようにも見られたので、そこをきちんと実施すれば、最終的に請求額と請求書を合わせていくときに、チェックしやすくなると感じました。

外部委託したことで業務効率化への気づき

(佐藤)

納品書を受領した段階で日々記録しておけば、請求書との突合もやり易くなり、業務も効率化することが、外部委託をしたことで見えてきましたので、今後は効率化に向けた取り組みも進めたいと思います。ただ慢性的な人手不足の中で、突発の注文もあり、日々入力を強く言うわけにもいかないです。なので短時間でもテレワークで事務をサポートいただくことは有効だと思うし、システム化も進めればよりテレワーク就業を活用しやすくなると思います。

アウトソースを活用した安定経営の実現を目指す

(千葉)

北秋田市では地域の事業承継にも取り組んでいますが、農家を承継する方の中から、11月から3月は雪で農業ができないため、事務業務のアウトソースを引き受け可能な方を発掘できると思っていますし、アウトソースする企業も発掘しなければ、と思います。アウトソースが人件費の削減にもつながって、地域で安定した経営ができるように、「仕事があるのに人がいないのでやれない」、ではなく、アウトソースを活用して「ものを作り出す」ところに傾注できるような環境づくりに取り組んでいきたいと思います。その一環として今回の実証結果を、市民と事業者向けに周知していきたいと思います。

|

|

|

|

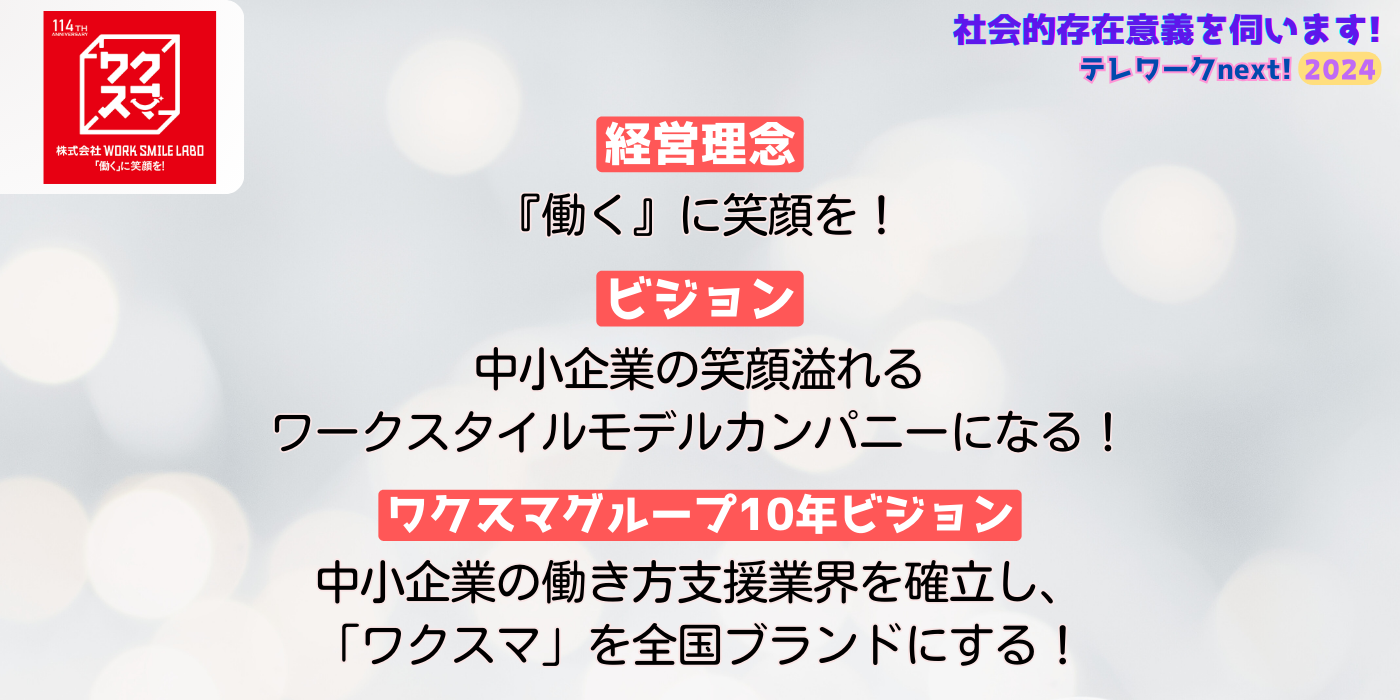

2023年度に引き続き、本年度は「御社の社会的存在意義を発信しませんか?」と題して、会員企業5社のパーパス経営への取り組み事例を発表いただきました。経営者の皆様のエンゲージメント向上や、ウエルビーイングの確保などに向けた様々な工夫は、とても参考になると思います。御社もご一緒に発信しませんか?

Index

|

|

|

|

|

|

|

|

|

「御社の社会的存在意義を伺います!」テレワークNEXT2024連動企画

この企画の目的

・パーパス経営の推進や、働きがい・働きやすさを高める取組を通じて、企業・団体がその価値向上を図ることを応援します

・JTA会員企業・団体が、組織、事業、商品、サービスの社会的存在意義と、それが従業員の働きがい・働きやすさにどうつながっているのかを発信します

参加要領

お申込み受付は終了しました。

テレワークNEXT2024参加要領 テレワークNEXT2024参加申込書

| 対象 | JTA会員企業・団体 |

|---|---|

| 実施、提供内容 | ①「組織、事業、商品、サービスの社会的存在意義と、それが従業員の働きがい・働きやすさにどうつながっているのか」について10分程度のプレゼンテーションを実施いただきます。 ②プレゼンテーションを受けて、JTA職員から質問等インタビューし、ディスカッションをさせていただきます。また写真撮影します。トータルで1時間以内の想定です。 ③プレゼン、インタビュー、対話模様を記事にして、写真と合わせJTAのホームページに掲載し、メルマガ等で周知します。②の実施後1か月程度を目安とします。 ④掲載期間は令和7年度6月末までを予定しています。 ※プレゼン、インタビューは対面、オンラインどちらでも可。オンラインの場合、写真は録画のキャプチャーとします。 |

| 参加申込期限 | 令和6年7月25日 |

| その他 | ①プレゼン、インタビューは申込期限以降日程調整の上適宜実施します。 ②会員からのお申込みには原則全数対応いたします。 ③参加無料です。 |

お問合せ

メールアドレス:JTA窓口 guide()japan-telework.or.jp ()を@に替えてください

テレワークNEXTはじまる!

コロナ禍で外出、移動制限の中、テレワークはすっかり「在宅ワーク」の代名詞になってしまいました。

企業・団体や就業者からは、コミュニケーションがとりづらい、業務進捗が把握しにくい、人事評価がつけづらいといった意見が、大学生からは「テレ授業は孤独でさみしい」、20,30代の社会人からも「テレワークは楽しくない」との意見も聞かれます。

本来テレワークはもっと自由で楽しく、コミュニケーション、コラボレーション、クリエーションを活発にして、生産性を向上する働き方のはずですが、社会的には事業継続の側面が大きくクローズアップされています。

テレワークNEXTはそんな本来のテレワークとこれからのテレワークをJTA会員の皆様と協力して、世の中に発信するためにはじめた企画です。

本企画の背景には減少を続ける労働人口、低迷を続ける労働生産性の二重苦にあえぐ日本の働きやすさ、働きがいを高めていくには、働き方の基礎にテレワークが必要と考えるからです。

デジタル化とテレワークはセットでより高い効果を発揮する、そんな意見も本企画の会合を通じて聞かれました。

多様なノウハウのつまったこの企画が、今後の働き方の参考になれば、とてもありがたいです。

コンテンツは、「人材トランスフォーメーション編」、「プロセストランスフォーメーション編」、「ウェルビーイング編」、「テクノロジートランスフォーメーション(デジタル)編」、「テクノロジートランスフォーメーション(セキュリティ)編」にまとめました。 お好きなところから開いてみてください。

|

|

|---|---|

|

|

|

|

ぼくンガちゃんです! 日本テレワーク協会マスコットキャラクターのご紹介

|

「ンガちゃん」プロフィール 山奥で大好きなドングリを食べて静かに暮らしていたモモンガちゃん。 ある時、ワーケーションにやってきた人から声をかけられて、テレワークとワーケーションの応援をしてほしいと頼まれた。日本テレワーク協会からは「ンガちゃん」と呼ばれている。 学ラン着て応援団長をしている。ノートパソコン片手に、あちこちビヨーンって飛び回っている。 皆さんのところにもビヨーンって飛んで行くらしい。 |

|

|---|

|

|

|---|---|

|

|

|

|