「カッコつけDX」の挫折から始まった本当の変革。動画制作が社員の心を動かし、エンゲージメントを80ポイント跳ね上げたヤマトカンキョウ物語

「DXを進めているが、どうも社員の反応が薄い」「ツールは導入したが、会社の雰囲気は変わらない…」

そんな悩みを抱えていませんか?一度は挫折しながらも、社員の主体性を引き出すことで大きな変貌を遂げたヤマカン物語は、その突破口になるかもしれません。

取り組み企業情報

|

企業名: ヤマトカンキョウ株式会社 業界:サービス業(インフラ) 従業員数: 35名(2025年8月時点) |

取り組み前の課題(ビフォー):地域と社内の二重の危機

ヤマトカンキョウがDXへ舵を切った背景には、避けては通れない二つの危機感がありました。

【深刻な人口減少と採用難】

会社が拠点を置く佐賀県は、若者の県外流出が深刻で、企業の採用活動は困難を極めていました。このままでは、地域のインフラを支える自社の未来さえ危ういという強い危機感がありました。

【社員の不調とモチベーション低下】

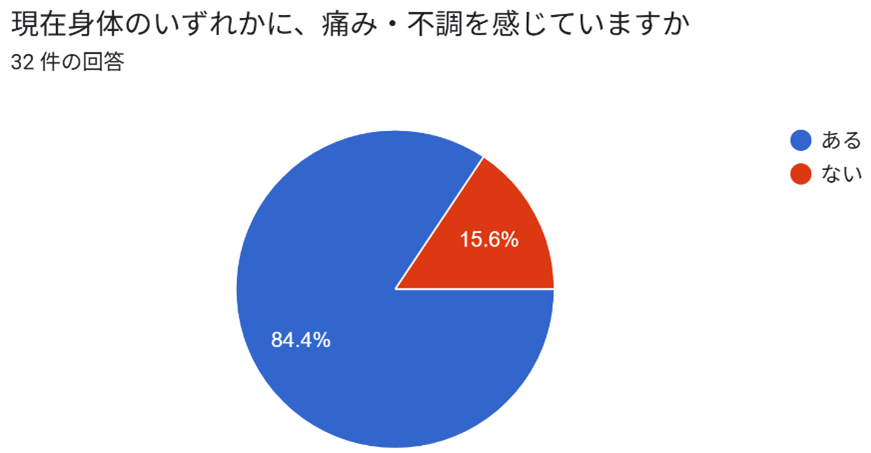

身体を使う仕事柄、社内アンケートでは社員の「84%が身体の痛み、不調」を訴え、「76%が痛み、不調が仕事に影響がある」と回答。経営層も「社員は給料分の働きができているだろうか」という懸念を抱えるなど、組織としての健康管理に課題がありました。

|

|

|

[社内アンケート結果の集計結果]

取り組み内容・導入したDX施策 (アクション):挫折の先に見えた光明

同社のDXは、一直線には進みませんでした。試行錯誤と一度の大きな挫折が、真の変革へと繋がっていきます。

フェーズ1:業務効率化DX

まず着手したのは、業務のデジタル化でした。顧客管理や伝票、日報の電子化、チャットツールや勤怠管理アプリの導入などを次々と推進。結果はすぐさま表れ、平均残業時間は月2時間未満、年間休日は120日以上、有給取得率は95%以上という、地方企業としては画期的な労働環境を実現しました。

転機:「日本DX大賞」での落選

「SAGA DX AWARD」を受賞するなど、順風満帆に見えた矢先、全国規模の「日本DX大賞」に応募するも、あえなく落選。この出来事が、社長とDXを推進する西嶋淳郎氏に「自分たちのDXは、ただの"カッコつけ"だったのではないか?本当に社員のためになっているのか?」という痛烈な問いを突きつけました。

フェーズ2:社員の心を動かす「エンゲージメントDX」

失意の中、偶然出会ったのがカンヌ国際映画祭へのノミネート経験を持つ映画監督の山﨑達璽氏でした。「ありのままが響く」という監督の言葉にヒントを得て、同社はユニークな「動画制作研修」の導入を決断します。

研修では、部署や役職、性別もバラバラの3人1組でチームを結成。「監督」「カメラマン」「出演者」の役割を交代しながら、「自社の魅力をPRする映像」を自分たちの手で制作します。そこに正解はなく、大切なのは「ありのままを語る」こと。新入社員が監督なら社長も従うことがルールなど、普段の業務ではあり得ないシチュエーションが爆裂し、社員の心の壁を溶かしていきました。

|

|

|

[社員たちが動画制作に取り組む研修風景]

取り組み後の成果・効果 (アフター):数字と意識の明らかな変化

このユニークな研修は、驚くべき成果をもたらしました。

【エンゲージメントの爆発的向上】

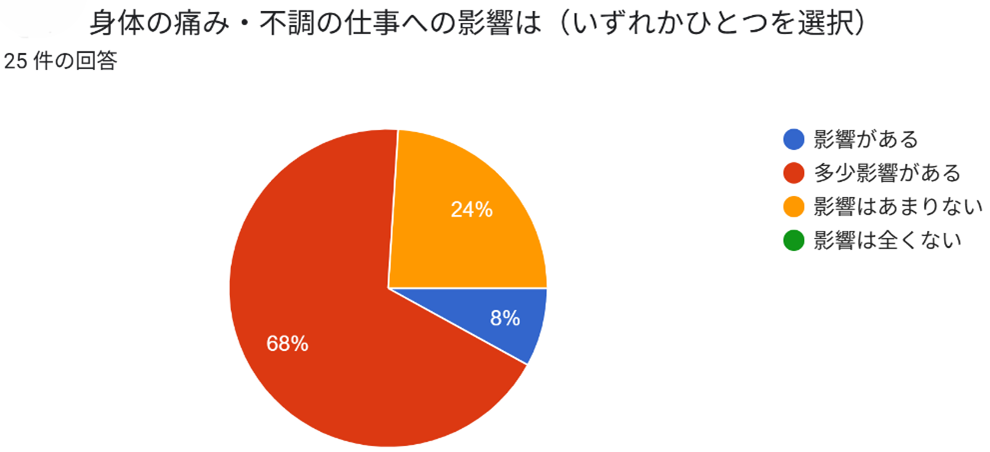

研修前はわずか13.3%だった「自社の魅力を語れる」と答えた社員が、研修後には93.3%にまで急上昇しました。

【主体性の醸成】

研修後、社員が自発的に業務マニュアル動画や、日ごろ朝礼で練習している手話の動画などを制作し始めるように。言われたことをこなすだけでなく、主体的に会社を良くしようという文化が生まれました。

【揺るぎない組織基盤】

これらの取り組みが実を結び、5年以上離職ゼロを継続。さらに、社員紹介による採用(リファラル採用)がほぼ100%となり、採用コストゼロを実現しています。

【外部からの高い評価】

2025年2月、「JAPAN HR DX AWARDS」において「従業員エンゲージメントとパフォーマンス部門」の優秀賞を受賞。一度は涙をのんだ舞台で、見事リベンジを果たしました。

[研修前後の「自社の魅力を語れますか?」アンケート結果比較グラフ]

成功のポイント・工夫した点:DXの本質は「土台づくり」

ヤマトカンキョウの挑戦が成果をあげた裏には、何があったのでしょうか。

【失敗から学ぶ素直さ】

「DX大賞落選」という失敗を真正面から受け止め、「カッコつけていた」と認めて方向転換できたことが最大の分岐点でした。

【「人」へのフォーカス】

業務効率化はゴールではなく、あくまで手段。その先にある「社員の幸せ」や「働きがい」に焦点を移したことが、社員の心を動かしました。

【”楽しいDX”の発想】

高度なツールではなく、「動画制作」という誰もが楽しめる共同作業を通じて、心理的安全性を育み、社員の「ありのまま」の想いを引き出しました。

【経営層の覚悟と伴走】

社長と西嶋氏が二人三脚で改革をリードし、社員一人ひとりと向き合い続けたことが、信頼関係を築き、変革の土壌を育みました。

今後の課題、取り組み:インフラ企業から「まちづくり企業」へ

DXによって強固な土台を築いたヤマトカンキョウは、次なるステージを見据えています。衛生・水道業という枠を超え、不動産事業への参入や地域企業との連携を通じて、佐賀の未来を創造する「まちづくり企業」へと進化していくことを宣言しました。社員一人ひとりの主体性が、今、会社の未来、そして地域の未来を動かす原動力となって欲しいです。

あなたの会社のDXは、誰のために進んでいますか?効率化の先にある「社員の笑顔」を、追いかけてみてはいかがでしょうか。

関連情報・ナビゲーション

テレワーク実践事例サイトはこちら

お問い合わせ

日本テレワーク協会 窓口 guide@japan-telework.or.jp (お手数ですが、@を半角に替えてください)