「船乗りが消える日」を回避せよ!業界の未来を賭けた挑戦。日本海洋科学が率いる自動運航船プロジェクト「DFFAS+」

取り組み企業情報

|

企業名: 株式会社日本海洋科学 業界: その他サービス業 |

[自動運航船]

取り組み前の課題(ビフォー):未来の海から「船乗り」が消える?物流大国日本の静かなる危機

私たちの生活と経済を支える海上輸送。しかしその現場は、重大な岐路に立たされています。もしあなたが経営者や人事担当者なら、「担い手不足」という言葉に無縁ではいられないでしょう。海運業もまさにその課題に直面しています。

① 担い手がいなくなる現実:深刻な船員不足と高齢化

船員の有効求人倍率は、職業全体の有効求人倍率の約1.26倍に対し、その3.6倍を超える「4.59倍」※1に達しています。このままでは、2040年には現在の3割もの船員が不足すると予測されており※2、物流の停滞は避けられない状況です。

② 事故の8割は「人」が原因:なくならないヒューマンエラー

海上保安庁の統計によれば、海難事故の約8割は「見張り不十分」や「操船不適切」といった人的要因によるものでした。ひとたび事故が起きれば、人命や環境、経済に甚大な被害をもたらすリスクを常に抱えています。

③ 疲弊する現場:船員の過酷な労働環境

24時間365日、大海原という孤立した環境で、昼夜を問わず航海の安全に神経をすり減らす船員の仕事は、精神的・肉体的に極めて高い負荷がかかります。この過酷さが、新たな担い手を遠ざける一因ともなっています。

④ 日本の物流網が危ない:2024年問題とモーダルシフトの壁

陸上のトラック輸送が限界を迎える中、解決策として期待されるのが、船舶や鉄道へ輸送を転換する「モーダルシフト」です。しかし、肝心の船の担い手がいなければ、その受け皿になることすらできません。日本のサプライチェーン全体が、危機的な状況に陥りつつあります。

取り組み内容・導入したDX施策 (アクション):業界の壁を越えた「All Japan」の挑戦

この未曾有の危機に対し、株式会社日本海洋科学は、一企業としてではなく、業界全体の未来を創る挑戦者として立ち上がりました。

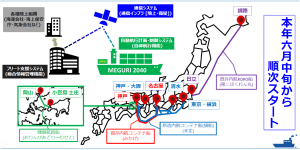

[DFFAS+実証実験計画]

彼らが中心となって率いるのは、日本財団の「MEGURI2040」プロジェクトのもと、ライバル企業も含めた国内53社が結集したコンソーシアム「DFFAS+ (Designing the Future of Fully Autonomous Ships Plus)」です。まさに「All Japan」体制で、以下の取り組みを推進しています。

【頭脳を持つ船「自動運航システム」の開発】

周囲の船や障害物を検知し、安全な航路を判断して自律的に航行する「自動航行計画・制御システム」を開発。これは、ベテラン船長の知識と経験、いわば船の“頭脳”です。

【陸からの見守り「フリート支援システム」の構築】

船上の状況をリアルタイムで陸上の支援センターに共有。陸上から複数の船を統合的に管理し、万が一の際には遠隔で支援できる体制を構築しました。これにより、船員の業務は「操縦」から、より高度な「管理・監督」へと進化します。

【未来に向けた大規模実証実験の敢行】

コンテナ船やRORO船(トラックごと輸送する船)、離島を結ぶ旅客船など、多種多様な船を用いて、実際の海域での大規模な実証実験を展開。理論やシミュレーションだけでなく、現実の荒波の中で技術を磨き上げています。

取り組み後の成果・効果 (アフター):未来はここにある!航行の98.5%を自律航行で達成

この挑戦は、既に目に見える大きな成果を生み出しています。2022年2月、東京湾と伊勢湾を結ぶ、世界で最も交通量の多い海域の一つで歴史的な実証実験が行われました。

[技術到達レベル]

定量的成果:驚異の自律航行率98.5%を達成

往復約790kmの航海において、実に航行全体の98.5%を、人間の操作を介さない無人運航システムによる自律航行で完遂しました。これは、自動運航船の社会実装が、もはや夢物語ではないことを世界に証明した瞬間でした。

定性的成果:働き方と産業構造に変革の光

成功のポイント・工夫した点:なぜ挑戦が可能になったのか

2022年実証実験の成功の裏には、3つの重要な鍵がありました。

① 独占から協調へ。「All Japan」という最強の布陣

最大の成功要因は、自社の利益を優先するのではなく、「日本の国内物流の大動脈である内航海運を守る」という大きな目標を掲げ、ライバル企業や異業種まで巻き込んだコンソーシアムを形成したことです。各社の知見と技術を結集したことで、一社では到底なし得ないスピードと規模での開発が可能になりました。

② 具体的な目標がチームを一つにした

「2025年には商業運航での利用開始」というゴールに加え、「船橋(操舵室)の無人化」 や「乗組員を6名から3名へ」といった、具体的で分かりやすい中間目標を設定。これにより、53社もの多様なメンバーのベクトルが一つにまとまり、プロジェクトが強力に推進されました。

③ 技術とルールの両輪を回す先見性

どんなに優れた技術を開発しても、社会のルールや制度が伴わなければ宝の持ち腐れです。DFFAS+は技術開発と並行して、国内外のルール整備や、事故が起きた際の法的責任の整理、新たな人材要件の検討など、社会実装に必要な「環境整備」にも同時に着手しました。この先見性が、実用化への道を大きく切り拓いています。

[船陸オペレーション実証]

今後の課題、取り組み

「DFFAS+」の航海はまだ道半ばです。今後は2025年度中に様々な船種・航路での実証実験を実施し、安全性と信頼性をさらに高めていきます。 そして、実証実験から本格的な商業運航への利用に継続させるため、国際的なルール作りをリードしながら、この日本の技術を世界の海へ広げていくことを目指しています。この挑戦は、日本の物流の未来、そして船員という仕事の未来を創造する、壮大なプロジェクトなのです。

この記事を読んで、自社の「当たり前」だと思っていた働き方や、業界が抱える構造的な課題に、DXで挑む可能性を感じた方もいらっしゃるのではないでしょうか。株式会社日本海洋科学様の挑戦は、未来は与えられるものではなく、自らの手で創り出すものだと教えてくれます。

あなたの会社の「未来の航海図」は、どのようなものでしょうか?

※1出典:国土交通省 海技人材の確保のあり方に関する検討会中間とりまとめ(概要)(R6.12)

※2出典:株式会社MTIホームページ:https://www.monohakobi.com/ja/r_and_d/autonomous_vessels/

関連情報・ナビゲーション

テレワーク実践事例サイトはこちら

お問い合わせ

日本テレワーク協会 窓口 guide@japan-telework.or.jp (お手数ですが、@を半角に替えてください)