古い、狭い、人がいない…三重苦の介護施設は、なぜ内閣総理大臣表彰を受けられたのか?

「慢性的な人手不足で、職員が疲弊している」「施設の魅力が乏しく、採用活動がうまくいかない」。多くの介護施設の経営者や人事担当者が、このような悩みを抱えているのではないでしょうか。今回ご紹介する友愛十字会の「砧ホーム」もまた、職員の流出という深刻な課題に直面しました。しかし、彼らはそこからV字回復を成し遂げ、ついには内閣総理大臣表彰を受賞するに至ります。その変革の原動力となったのは、「職員ファースト」を徹底した働き方DXでした。

導入団体情報

|

団体名: 社会福祉法人 友愛十字会 1950年設立。「共に生きる」を理念に、東京都内で障がい者支援事業や高齢者事業を展開。今回取り上げる「砧ホーム」は、1992年に開設された特別養護老人ホーム。 |

取り組み前の課題(ビフォー)

砧ホームがDXに取り組む以前、施設は深刻な課題を抱えていました。

【慢性的な人材不足】

2010年から2020年にかけて、近隣に新しい特別養護老人ホームが次々と開設。その結果、砧ホームの介護職員数は25.6人から17.0人へと約3分の1も減少しました。

【魅力に乏しい労働環境】

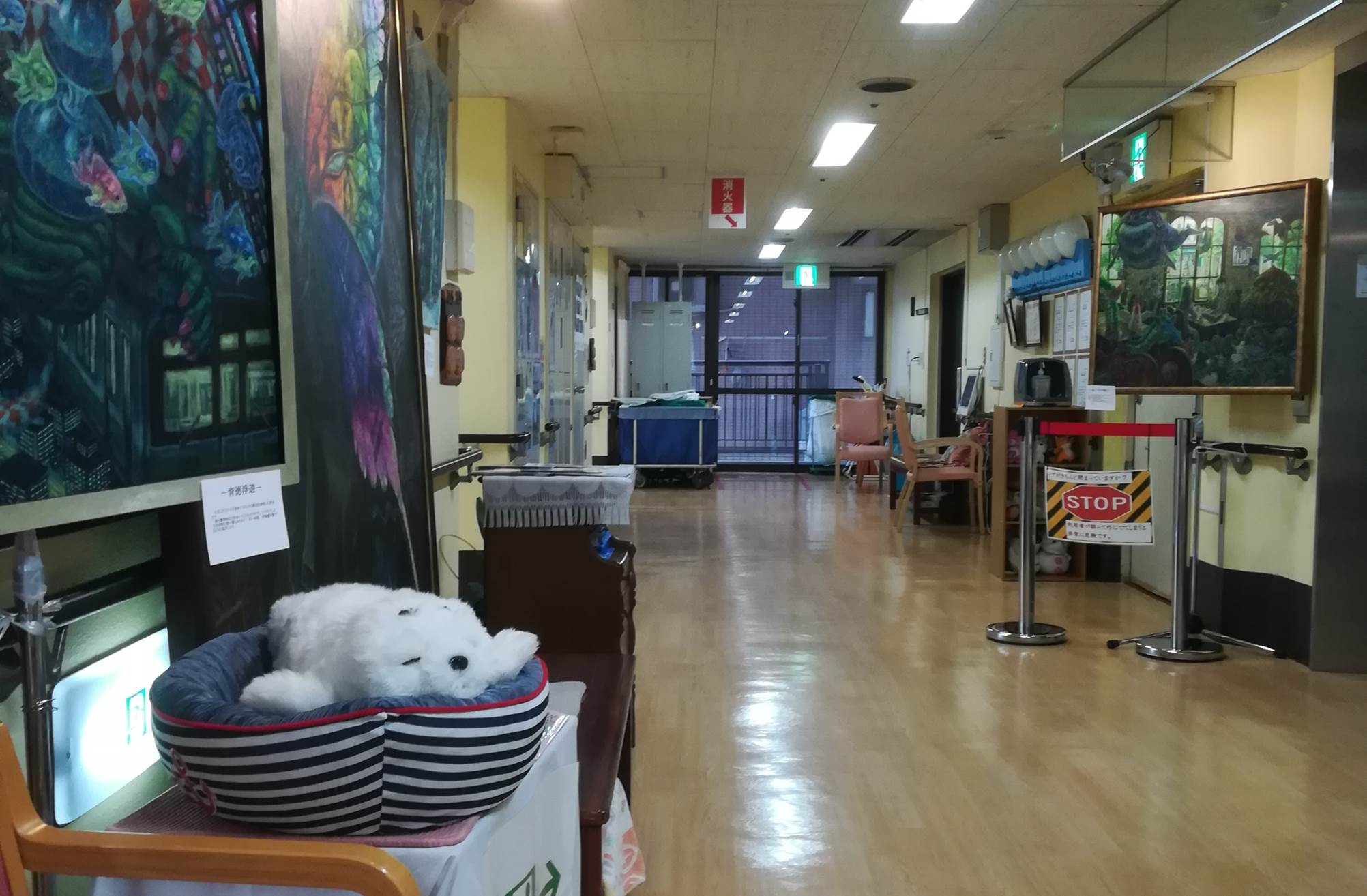

職員数の減少は、現場の職員一人ひとりへの大きな負担となっていました。休暇も取りづらい労働環境や、老朽化した建物など、「働きたい」と思える魅力に欠けていました。

【サービスの質の維持への危機感】

介護の質は、職員の専門性と心身の余裕に直結します。このままでは、法人の理念である「共に生きる」に基づく質の高いサービスを提供し続けることが困難になるという強い危機感がありました。

[砧ホーム介護職員の減少]

取り組み内容・導入したDX施策 (アクション)

この危機的状況を打破すべく、当時施設長だった鈴木健太氏が中心となり、大胆な改革がスタートしました。厚生労働省の「生産性向上ガイドライン」を施設の運営指針と位置づけ、課題解決のための具体的な施策を次々と実行していきました。

【理念の転換】

「利用者ファースト」のための「職員ファースト」

何よりもまず、「職員が心から働きやすいと思える環境こそが、利用者の安心と満足につながる」という信念を徹底。職員の負担軽減を最優先にDX施策を選定しました。

【介護ロボット・ICT機器の戦略的導入】

東京都などの補助金制度を積極的に活用し、現場の課題解決に直結するテクノロジーを導入しました。

[見守り機器(バイタル系、安全系)]

|

[移乗支援機器を活用した介護] |

|

取り組み後の成果・効果 (アフター)

「職員ファースト」のDXは、目に見える形で大きな成果を上げました。

【離職率の劇的な改善】

2020年4月から3年連続で離職率0%を達成。介護テクノロジー導入後の9年間で採用した常勤介護職員13名のうち11名が就業を継続しています。

【生産性の向上】

1日の介護に必要な職員数を、従来の15人体制から10人体制へとスリム化することに成功しました。

【働きがい・働きやすさの向上】

✔ 有給休暇消化率100%を達成。

✔ インカム活用により職員間のコミュニケーションが活性化し、チームの課題解決力が向上。

【ケアの質の向上と安全確保】

✔ 介護事故の発生件数を6割削減。

✔ データに基づいたケアで、利用者の生活リズムを尊重した、より質の高いサービスを提供できるようになりました。

【社会的な高評価】

これらの取り組みが総合的に評価され、令和5年8月には「介護職員の働きやすい職場環境づくり内閣総理大臣表彰」を受賞しました。

成功のポイント・工夫した点:逆境を好機に変えた3つの秘訣

なぜ、砧ホームのDXはこのような成果を収めたのでしょうか。鈴木氏は、その秘訣を次のように語ります。

【徹底した「職員ファースト」の視点】

「DXを成功させるには、『職員ファースト』の視点が大事です。それは、『利用者ファーストのための職員ファースト』。職員が働きやすい環境を作らなければ、利用者の皆さんにも安心してもらえませんから」。この揺るぎない哲学が、全ての施策の根幹にありました。

【現場の課題解決に直結したテクノロジー選定】

流行りの機器を導入するのではなく、職員が本当に困っていることは何かを徹底的に分析。「夜間の見守り負担」「移乗介助による腰痛」といった具体的な課題に対し、「眠りスキャン」や「介護リフト」といった最適な解決策を導入しました。

【試用体験により課題を発見、導入前に徹底解消】

導入前の試用体験では、機器の良し悪しの判断だけでなく、導入にかかる課題のあぶりだしを徹底。活用の定着に向けてスムーズに効果が実感できるよう、解決し得る課題はできるだけ解消してから導入しました。

【トップの強い信念と情報収集力】

導入当初は変化に戸惑い、離職する職員もいたと言います。しかし、「将来のために今動くべき」という鈴木氏の強い信念が改革を牽引。また、常にアンテナを張り、補助金などの最新情報を逃さずスピーディーに活用した情報収集力も、成功の大きな要因です。

今後の課題、取り組み

職員の負担軽減とケアの質向上を両立させた砧ホームですが、挑戦はまだ終わりません。今後は、これまで以上に個別ケアが求められる「入浴」と「排泄」のサポートについて、さらなる効率化と質の向上を目指していきたいと鈴木氏は語ります。

今回の事例は、テクノロジーが単なる業務効率化のツールではなく、職員の働きがいを高め、組織全体の文化を変革する力を持つことを示しています。あなたの職場では、まず何から「見える化」し、職員の負担を軽減できそうでしょうか?

関連情報・ナビゲーション

テレワーク実践事例サイトはこちら

お問い合わせ

日本テレワーク協会 窓口 guide@japan-telework.or.jp (お手数ですが、@を半角に替えてください)