『誰かの指示』じゃない。自分たちの病院は、自分たちで変える。横浜市立脳卒中・神経脊椎センターの「現場起点DX」が生み出す未来の医療

「このままでは、市民へ提供すべき医療が立ち行かなくなる」。そんな静かな、しかし強烈な危機感が、トリガーとなったこの取り組み。

あなたの職場にも、声には出せない「もっとこうだったら」という想いが眠っていませんか?

団体情報

|

団体名: 横浜市立脳卒中・神経脊椎センター 横浜市の脳血管疾患(脳卒中)および神経脊椎領域における中核的な役割を担う専門病院。急性期から回復期リハビリテーションまで、一貫した質の高い医療を提供している。 |

導入前の課題(ビフォー)

2040年に向けて、日本の社会構造は大きく変化します。それは、医療現場にとってとても大きな課題を突きつけていました。

【迫りくる医療人材不足】

少子高齢化により生産年齢人口が減少し、医療を支える人材の不足が深刻化することが予測されています。

【増大・多様化する医療ニーズ】

一方で、高齢化の進展により、医療を必要とする患者の数は増え、そのニーズも多様化・複雑化していくことが見込まれています。

【厳しさを増す病院経営】

人材確保のための人件費の上昇や、物価・エネルギー価格の高騰が病院経営を圧迫。今までと同じやり方では、市民に質の高い医療を提供し続けることが困難になるという、強い危機感がありました。

スタートしたアクション

危機感から始まった変革でしたが、それはトップが強力に推し進める「トップダウン型」ではありませんでした。あくまで主役は、現場の職員一人ひとりです。

1.DXの目的を「変革(トランスフォーメーション)」に設定

単にデジタルツールを導入する「デジタル化」ではなく、デジタルを“手段”として、社会の変化に対応するために「組織や職員自らが変わること(トランスフォーメーション)」が目的であると明確化。この思想を職員間で丁寧に共有しました。

2. ステップで進めるDX戦略

|

負荷軽減による時間的「ゆとり」 |

|

[ステップ1: 「ゆとり」の創出]

闇雲な改革ではなく、明確なステップを設定して、着実に変革を進めています。

【ステップ1: 「ゆとり」の創出】

まずはデジタル技術を活用して業務負荷を軽減し、職員が新しいことに挑戦するための時間的・精神的な「ゆとり」を生み出します。

【ステップ2: 提供価値の向上】

生まれた「ゆとり」を、医療の質のさらなる向上や、院内・地域との連携強化といった、本来注力すべき業務に振り向けます。

これらの取り組みの先に、これまでの常識にとらわれない、病院としての新たな価値を生み出すことを目指します。

3.「現場起点」を徹底する推進体制

【常設の「DX推進室」】

重要性を示すために、公立病院では珍しい専門組織を設置。

【多職種からなる推進チーム】

医師、看護師、事務職員など、様々な部署からメンバーが集まり、それぞれの視点を持ち寄って「自分たちの活動」としてDXを考え始めています。

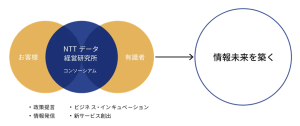

【外部パートナーとの「伴走」】

NTTデータ経営研究所を単なるコンサルタントではなく「パートナー」と位置づけ、複数年契約で現場と伴走。外部の客観的視点と専門知識を取り入れながら、共に変革を進めています。

[パートナーとして伴走するNTTデータ経営研究所]

スタートしたばかりでも感じとれる変化

まだ取り組みは始まったばかりですが、目に見える成果以上に、組織風土に大きな変化が生まれています。

【「変えたい」想いの可視化】

アンケートやグループディスカッションを通じて、これまで表に出てこなかった現場の課題や改善への想いが可視化。「本当はみんな、病院を良くしたいと思っていた」という気づきが、変革の大きな原動力となっています。

【ポジティブな変革の雰囲気】

「どうせ無理だ」という諦めから、「自分たちで変えられるかもしれない」というポジティブな空気へ。職員が主体的に関わることで、やらされ感のない、前向きな活動が広がっています。

なぜ風土の変化が生まれているのか

[右から2人目が大塩副病院長(DX推進室長)]

なぜ同センターのDXは、「やらされ感」なく進んでいるのでしょうか。そこには、職員の心に寄り添う、いくつかの重要な工夫がありました。

【主役は現場。推進室は「サポーター」】

DX推進室長の医師・大塩先生は自らの役割を「現場の雰囲気を盛り上げるサポーター」と語ります。上から指示するのではなく、現場の声を吸い上げ、変革への挑戦を後押しする姿勢が、職員の主体性を引き出しています。

【「スモールスタート」で納得感を醸成】

大規模な投資で壮大な計画を掲げるのではなく、現場が効果を実感しやすく、軌道修正も容易な小さな成功体験を積み重ねることを重視しています。

【KPIより「手応え」を大切に】

数値目標(KPI)も重要ですが、職員一人ひとりが「仕事が効率的になった」「患者さんとの時間が増えた」といった、日々の業務の中での「手応え」を実感できるようになることを大切にしています。この実感こそが、次の挑戦へのモチベーションに繋がることを期待しています。

今後の課題、取り組み

今後は、スマートフォンやチャットツール導入による院内コミュニケーションの活性化、医療記録や患者さんへの説明業務の効率化などを具体的に進めていく計画です。

情報共有手段の構築・仕組みづくり(スマートフォン/チャットツールの活用)

情報共有手段の構築・仕組みづくり(スマートフォン/チャットツールの活用)

そしてその先に見据えるのは、DXを通じた「専門病院としての提供価値の再創造」です。国が医療の機能分化を進める中、同センターの強みである「急性期から回復期まで、顔の見える関係で一貫して患者に寄り添う医療」を、DXの力でさらに強化・発展させていくこと。それが、公立病院として市民の期待に応え、社会に新たな価値を還元する道だと考えています。

この記事を読んで、自社の「働き方」について考え始めたあなたへ。まず、あなたの職場の仲間が、日々の業務にどんな想いを抱いているのか、少しだけ耳を傾けてみてはいかがでしょうか。そこから、変革の第一歩が始まるのかもしれません。

関連情報・ナビゲーション

テレワーク実践事例サイトはこちら

お問い合わせ

日本テレワーク協会 窓口 guide@japan-telework.or.jp (お手数ですが、@を半角に替えてください)