災害対応の未来を拓く一歩。AIが支援する、行政の新しい働き方DX

「もし、自分の街で大規模な災害が起きたら、迅速な支援は受けられるだろうか?」

多くの人が抱くこの不安の裏側で、行政の現場は過酷な現実と戦っています。特に、被災された方々の生活再建の第一歩となる「罹災証明書」の発行業務は、専門知識が求められる上、膨大な件数に及ぶため、対応する職員に大きな負担がのしかかっていました。

今回は、その困難な課題に対し「AI」という強力な武器で挑み、未来の働き方と災害対応のあり方を大きく変える可能性を秘めた、東京都の先進的な挑戦をご紹介します。

導入団体情報

|

団体名: 東京都 総務局 総合防災部 都民の生命、身体及び財産を災害から守るため、防災・危機管理に関する施策の企画・立案、関係機関との総合調整などを担う。 |

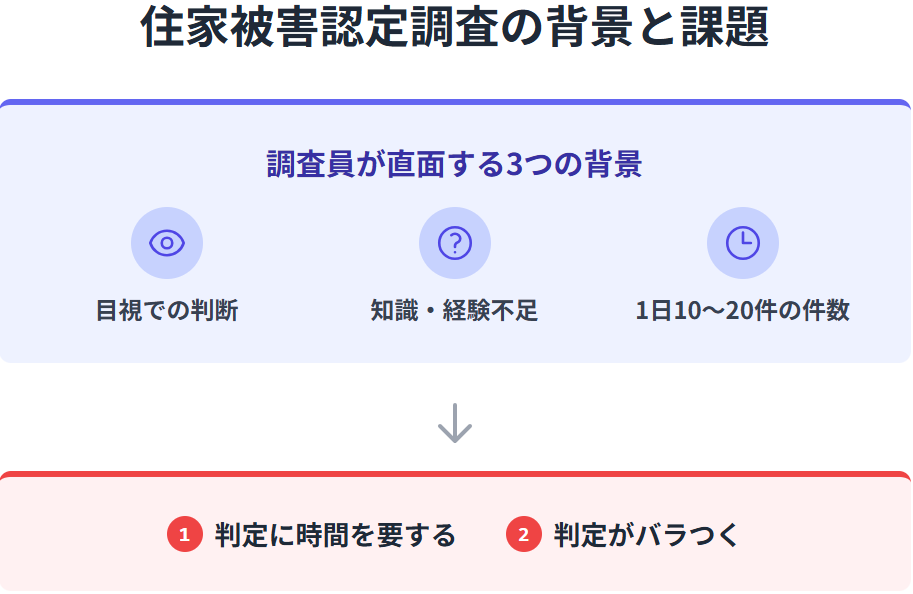

導入前の課題(ビフォー):災害対応の最前線が抱える「三重苦」

災害発生時、区市町村の職員は被災者からの申請を受け、一軒一軒の家屋の被害状況を確認して「罹災証明書」を発行します。 この証明書は、支援金の受給や税の減免といった公的支援の根拠となる、まさに被災者の生活再建のスタートラインです。しかし、その調査業務は深刻な課題を抱えています。

【判定に時間がかかりすぎる】

被害箇所を目で見て、損傷の程度を一つひとつ判定する作業は膨大な時間を要します。災害が大規模であればあるほど、証明書の発行が遅れ、被災者の生活再建に影響を及ぼすリスクがあります。

【判定が人によってバラつく】

調査員の建築に関する知識や経験によって、「全壊」「半壊」といった判定にばらつきが生じる可能性があります。これは、支援の公平性を揺るがしかねない大きな問題です。

【職員への過大な心身の負担】

建築の専門家ではない一般の行政職員も調査に当たらなければならず、「自分の判定で、住民への支援策が決まってしまう」という強いプレッシャーに晒されています。

[住家被害認定調査の課題]

取り組み内容・導入したDX施策 (アクション):現場と共に「育てる」AI判定支援ツール

この三重苦を解決するため、東京都が開発したのが「AIを活用した住家被害認定支援ツール」です。職員がスマートフォンやタブレットで被災した家屋の外壁を撮影すると、AIが画像の中からひび割れや剥離といった損傷箇所を自動で検出し、内閣府の基準に基づいた損傷程度を判定する、という仕組みです。まさに、専門家の"眼"をテクノロジーでサポートする画期的な試みです。

AIツールの利用イメージ

重要なのは、このツールが「完成品」ではないという点です。

東京都は、開発段階から実際にツールを利用する区市町村の職員を巻き込み、ユーザビリティテストを繰り返し実施。現場のリアルな声を徹底的に反映し、改善を重ねてきました。そして今、このツールを「災害現場で本当に有効なもの」にするため、AIの精度向上に向けた学習データの読み込みを継続すると同時に、区市町村の職員がスムーズに使いこなせるよう、操作習熟のための研修会を実施しています。まさに、現場と共にツールを「育てていく」挑戦の真っ最中なのです。

期待される成果・効果 (アフター): 「迅速化」「標準化」「負担軽減」が拓く未来

この挑戦が実を結んだ時、災害対応の現場には革命的な変化が訪れるでしょう。

【判定業務の劇的なスピードアップ】

AIのサポートにより、判定にかかる時間が大幅に短縮されることが期待されます。これにより、罹災証明書の発行が迅速化され、被災者をより早く支援のステージへと導くことが可能になります。

【判定の「標準化」による公平性の確保】

AIが統一基準で客観的な判定を支援することで、調査員の経験スキルによる「属人性」を可能な限り排除し、誰もが納得できる公平な調査の実現を目指します。

【職員の心理的・肉体的負担の軽減】

「AIが判定をサポートしてくれる」という安心感が、専門知識のない職員の不安やプレッシャーを和らげます。判定業務の負担が減ることで、被災者の話を聞くなど、人にしかできない「心に寄り添う支援」ができるようになります。

テクノロジーが人を助け、働きがいを高める。この取り組みは、そんな働き方DXの理想的な未来像を描き出しています。

成功に導くポイント: 未来を拓く「連携」と「成長する視点」

この挑戦が未来の働き方DXにつながる大きな一歩だと評価できる理由は、そのプロセスにあります。

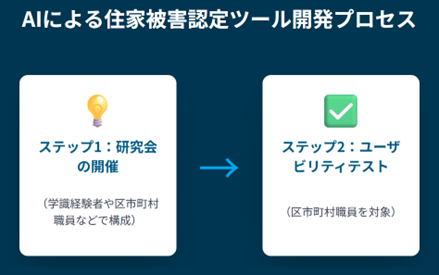

【徹底した現場との「連携」】

開発段階からユーザーとなる区市町村職員と密に連携し、ユーザビリティテストを通じて現場の声を吸い上げたことが挙げられます。この「共に創る」姿勢が、机上の空論ではない、真に役立つツールを生み出す原動力となっています。

【多様な知見を結集した「オープンな開発体制」】

行政だけでなく、学識経験者など外部の専門家の知見を積極的に取り入れたことも成功要因です。これにより、技術と制度の両面から、実現性の高いアプローチを可能にしました。

【ツールを「成長させる」という視点】

一度作って終わりではなく、AIに継続的にデータを学習させ、職員への研修を通じて習熟度を高めていくという考え方があります。この「育てる」という思想こそが、このツールを将来にわたって価値あるものにしていく鍵です。

[開発プロセスの流れ]

今後の課題、取り組み: 首都から、災害大国ニッポンのスタンダードへ

この壮大な挑戦は、まだ始まったばかりです。AIの判定精度をさらに向上させること、住宅密集地など撮影が困難なケースへの対応、そして全ての職員がツールを使いこなせるようトレーニングを重ねていく必要があります。しかし、東京都が見据えるのは、その先の未来です。この取り組みを東京都の先行事例として確立し、その知見や成果を広く共有することで、全国の災害現場で活用してもらうこと。将来的には、国や他の自治体とも連携し、このツールが日本における災害対応の有力なツールとなることを目指しています。

この取り組みは、まだ道半ばかもしれません。しかし、行政の現場から生まれたこの挑戦は、間違いなく日本の働き方DXと災害対応の未来を照らす、大きな希望の光と言えるでしょう。

あなたの組織では、特定の個人の経験や勘に頼っている「属人化」した業務はありませんか?

今回の東京都の事例は、AIやデジタル技術が、専門家の知見や難しい業務を誰もが活用できる形に変え、組織全体の生産性と働きがいを向上させる力を持っていることを示しています。

関連情報・ナビゲーション

テレワーク実践事例サイトはこちら

お問い合わせ

日本テレワーク協会 窓口 guide@japan-telework.or.jp (お手数ですが、@を半角に替えてください)