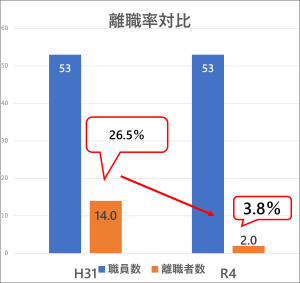

テクノロジーで介護の「3K」を「新3K(賢い、綺麗、輝ける)」へ塗り替えた大翔会の輝かしい挑戦。結果として離職率26.5%→3.8%!

「介護の仕事は、きつい、汚い、危険」。そんな業界の常識に、真っ向から「NO」を突きつける法人が大分にあります。

社会福祉法人大翔会は、テクノロジーを駆使した働き方DXで、職員の負担を大きく軽減。その結果、わずか3年で26.5%あった離職率は3.8%にまで激減しました。これは、業務改善の枠を超えて職員と利用者の双方が笑顔になる「理想のスパイラル」を生み出した、働き方改革のストーリーです。あなたの職場にとっても、変革のヒントが見つかるはずです。

導入企業情報

|

団体名: 社会福祉法人大翔会 特別養護老人ホーム、ショートステイ、グループホーム、デイサービスなど、大分県内における総合的な介護サービスの提供。 |

|

取り組み前の課題(ビフォー)

介護業界共通の課題が、同法人にも重くのしかかっていました。

【高い離職率】

平成31年には離職率が26.5%に達し、人材の確保と定着が経営の最重要課題となっていました。

【職員の身体的負担】

抱え上げ介助が原因となる腰痛は職業病とも言え、業界としてはの悩みでした。

【煩雑な記録業務】

ケアの後に事務所に戻ってから行う記録作業が大きな負担となり、残業の主な原因となっていました。

【夜間業務の精神的負担】

利用者の安全を確認するための夜間巡視が、職員の精神的な緊張と利用者の安眠を妨げる要因となっていました。

取り組み内容・導入したDX施策 (アクション)

同法人は「あなたに出会えてよかった」という理念のもと、「職員がゆとりを持ててこそ、利用者の尊厳ある暮らしが実現できる」と考え、以下のDX施策を複合的に導入しました。

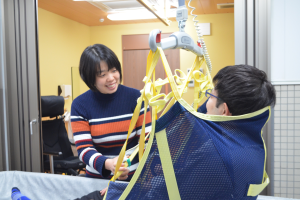

「抱え上げない介護」の徹底による【腰痛発生ゼロ】

理事長が海外視察で着想を得て、開設当初から「ノーリフティングケア」を導入。天井走行リフトやスライディングシートなどを全部署に配備し、職員が力に頼らず、安全かつ効率的に移乗介助を行える環境を整備しました。

[ノーリフティングケア]

見守りセンサー導入による【夜間巡視ゼロ】

|

全室に設置されたマット型生体センサーで、利用者の心拍や呼吸、睡眠状態をリアルタイムで把握。異常時のみアラートが鳴る仕組みで、不要な訪室をなくし、職員は休憩時間をしっかり確保できるようになりました。利用者も睡眠を妨げられることなく、安心して夜を過ごせます。 |

|

AI音声記録システムによる【記録残業ゼロ】

インカムとスマートフォンを活用し、ケアをしながらその場で「話すだけ」で介護記録が完了する「しゃべってAI介護記録」を導入。これにより、事務所でのPC入力作業がほぼなくなり、日中の記録業務時間は他施設の約8分の1となる5~10分にまで短縮されました。

取り組み後の成果・効果 (アフター)

これらの取り組みは、目に見える形で大きな成果を上げています。

定量的成果

【離職率の大幅な低減】

職員の働きやすさが向上し、離職率は平成31年度の26.5%から令和4年度には3.8%へと大幅に低下しました。

【記録業務の大幅な効率化】

記録にかかる残業はゼロになりました。

【職員の身体的・精神的負担の解消】

腰痛の発生がほぼなくなり、夜勤の負担も大幅に軽減されました。

定性的成果

【職員満足度と利用者満足度の向上】

職員に心と時間の余裕が生まれたことで、利用者一人ひとりに寄り添う質の高いケアが可能に。まさに「職員満足度が利用者満足度を高める」という好循環が生まれています。

【介護職のイメージ刷新】

旧来の「3K」イメージを払拭し、テクノロジーをスマートに使いこなす「新3K(賢い、綺麗、輝ける)」という新たな介護職の姿を提示し、若手人材からも選ばれる職場へと変貌を遂げています。

[離職率の推移]

成功のポイント・工夫した点

【トップの強いリーダーシップ】

「職員と利用者のために」という明確なビジョンを掲げる理事長の強力なリーダーシップが、大胆な初期投資と改革断行の原動力となりました。

【現場主導のボトムアップ文化】

職員を積極的に外部研修や展示会へ派遣し、そこで得た新しい知識や技術を現場から提案させる文化が根付いています。「AI介護記録」も現場職員の提案から導入に至った事例の一つです。

【教え合い、支え合う組織風土】

新しい機器の導入時には、業者任せにせず、職員同士で勉強会を開き、デジタルが苦手な職員もフォローし合う体制を構築。これが、テクノロジーのスムーズな現場浸透を可能にしました。

今後の課題、取り組み

大翔会の挑戦はまだまだ続きます。今後に向けて、東京大学と連携し、AIカメラによる利用者の行動予測や、生成AIによる申し送り事項の自動要約など、さらなるDX推進を検討。また、オンライン診療やドローンによる医薬品配送といった地域包括ケアの構築にも力を入れ、施設内だけでなく地域全体を支える未来の介護を目指しています。

働き方DXによって生まれた時間と心の余裕は、職員から利用者へと還元され、施設全体を明るい雰囲気で満たしています。大翔会の事例は、テクノロジーが「人の温かみ」を奪うのではなく、むしろ「人本来のケア」に集中するための時間を生み出すことを証明しています。あなたの職場では、テクノロジーの力でどんな「笑顔のスパイラル」を生み出せるでしょうか?

関連情報・ナビゲーション

テレワーク実践事例サイトはこちら

お問い合わせ

日本テレワーク協会 窓口 guide@japan-telework.or.jp (お手数ですが、@を半角に替えてください)