SOMPOケアの挑戦:テクノロジー活用による業務改革で、持続可能な介護事業モデル「未来の介護」を実践

「日々の業務に追われ、本来やりたかったはずの、一人ひとりに寄り添ったケアが十分にできていない…」

多くの介護現場が抱えるそんなジレンマを、SOMPOケアは「ムリ・ムダ・ムラ」を無くす大胆な業務見直しとテクノロジーに業務を代替することで、打ち破ろうとしています。彼らはいかにして職員の業務時間を大きく短縮し、それを「働きがい」へと転換させているのでしょうか。その挑戦の軌跡を追います。

取り組み企業情報

|

企業名: SOMPOケア株式会社 業界トップクラスのスケールメリットを武器に、介護付きホームをはじめ、施設介護から在宅介護まで、フルラインナップのサービスを全国で展開。「人間尊重」を経営の基本とし、介護の未来を変える挑戦を続けている。 |

[SOMPOケアが目指す「未来の介護」のコンセプト] |

取り組み前の課題(ビフォー)

日本の社会課題の縮図ともいえる介護業界。同社もまた、多くの事業者が直面する共通の課題を抱えていました。

【益々深刻化する介護人材不足】

少子高齢化が進み、2040年には約57万人もの介護人材が不足すると予測される中、持続可能なサービス提供体制を構築することは喫緊の課題でした。

【低い生産性による業務負担】

介護記録や職員間の情報共有が手書き中心。ケアそのものにかける時間よりも、記録や申し送り、準備などの業務に多くの時間が割かれていました。また、過去からの慣習により、明確な根拠もなく実施している業務もあって、業務改善の余地がありました。

【やりたかった介護とのギャップ】

日々の業務に追われ、職員が本来最も時間をかけたかったはずの、ご利用者さまとのコミュニケーションや、生きがいを持って暮らし続けられるサービスの提案が十分にできていない現状がありました。

取り組み内容・導入したDX施策 (アクション)

同社は「日本の介護を変える。そして、日本の未来を創る。」というパーパスのもと、全社を挙げて「未来の介護」を推進。その一つが、2022年度に実施された厚生労働省の生産性向上効果測定事業への参画でした。取組の成果を国にデータで示すことで、介護保険制度の規制改革も提言していきました。

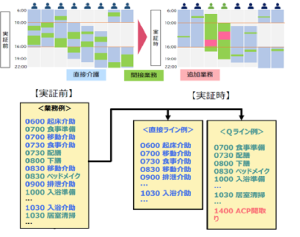

【業務組み換えによる役割分担の明確化】

まず取り組んだのは、業務の徹底的な「見える化」です。

介護業務支援システムを活用し、介護職員の業務を、排泄介助のような専門性が求められる身体的な「直接介護」と、食事の準備や清掃などの「間接業務」に分類。これまでは一人の職員が両方を担っていましたが、これを業務の組み換えによって、「間接業務」を専門に担うラインを設定。介護専門職が本来業務に集中し、時間の創出が可能な体制を構築しました。

|

|

[オペレーション変更の前後比較図] |

【テクノロジーの戦略的活用で時間を創出】

役割分担の明確化と並行し、テクノロジーに業務を代替させることで、徹底的な業務効率化と品質向上の両立を図りました。

|

情報共有の迅速化 申し送りや付箋による連絡を見直し、ビジネスチャットツール「LINE WORKS」を導入。職員同士がリアルタイムで情報を共有し、コミュニケーションと記録にかかる時間を短縮しました。 |

[コミュニケーションと記録の円滑化] |

|

身体的負担の軽減 2時間おきに行っていた体位変換を「自動体位変換器」に、2人体制だった入浴介助を「入浴支援機器」の活用により1人で行えるようにするなど、介護職員の身体的負担を大幅に軽減しました。 |

[自動体位変換エアマットレス] |

導入後の成果・効果 (アフター)

この改革は、目に見える形で大きな成果を上げました。

定量的成果

【総業務時間の大幅な短縮】

厚生労働省実証事業における12施設の成果は、介護職員の総業務時間は、昼間で76%に、夜間でも87%にまで減少。職員のストレスやご利用者の生活の質(QOL)に関するスコアも改善しました。

【無駄な業務の見直し】

テクノロジーの導入だけでなく、業務プロセスそのものを見直したことが、業務時間の短縮につながりました。

定性的成果:創出された時間で「働きがい・生きがい」を創出

こうした取り組みは、ご利用者さまの生活の質(QOL)を向上させるだけでなく、介護職員自身の仕事に対する誇りとモチベーションの向上に直結しています。

取り組みのポイント・工夫した点

これほど大きな変革で成果をあげた秘訣はどこにあるのでしょうか。

【経営理念の明確化と現場との丁寧な対話】

経営層が「未来の介護」という明確なビジョンを示す一方で、その導入プロセスは決してトップダウンではありませんでした。なぜ変革が必要なのか、将来どのような未来を実現したいのかを、説明会や対話を通じて現場と徹底的に共有。関係者が「腹落ち」するまで対話を重ねたことが、変革への推進力となりました。

【本社と現場の強力な協働体制】

本社がビジョンや戦略を描き、現場が実行するだけではありません。本社の担当者が現場に入り、共に課題を分析し、改善策を考える。この二人三脚の体制と、PDCAサイクルを徹底的に回す文化が、改革を絵に描いた餅で終わらせなかった最大の要因です。

【「人」にしかできないことへのフォーカス】

改革の目的は、単に時間短縮するだけでなく、「人は人にしかできないケア」に注力し、品質を向上させることでもある、という考え方が一貫していました。

このブレない軸が、職員の共感を呼び、前向きな行動を促しました。

今後の課題、取り組み

実証事業で得た確かな手応えをもとに、「未来の介護」を全ホームへと展開を進めています。

また、住友商事と共同開発した「FIKAIGO」により、複雑だったシフト作成業務を自動化。公平性が高く、職員の納得感あるシフトを効率的に組めるようにする取組も新たに開始しています。これらの蓄積したノウハウを外部の事業者にも展開していくことで、介護業界の変革にもチャレンジしています。

さらにその先に見据えるのは、テクノロジー・DDA(デジタル・データ・AI)の活用を進化させ、例えば、生成AIによるケアプラン作成など、施設だけでなく在宅介護でもDXを推進し、地域社会全体を支えること。SOMPOグループが掲げる「安心・安全・健康であふれる未来へ」の実現に向けて、SOMPOケアの挑戦は、これからも続きます。

SOMPOケアの事例は、DXが単なる効率化ツールではなく、「働く人の誇り」と「高い付加価値」を実現するための強力な武器になり得ることを示しています。あなたの職場では、テクノロジーによってどんな「働きがい」と「サービス」を生み出しますか?

関連情報・ナビゲーション

テレワーク実践事例サイトはこちら

お問い合わせ

日本テレワーク協会 窓口 guide@japan-telework.or.jp (お手数ですが、@を半角に替えてください)