老舗料亭「照寿庵」のDX奮闘記!事業承継と業態転換を乗り越え、売上34%増・作業時間97%削減を実現した「創作お弁当屋さんのデジタル改革」

老舗料亭が、創作弁当のお店に?なぜ?

「伝統の味を守りながら、新しい時代をどう生き抜くか?」「日々の業務に追われ、新しい挑戦への一歩が踏み出せない…」多くの中小企業経営者が抱える悩みではないでしょうか。岐阜県中津川市で、懐石料亭からテイクアウト・創作弁当のお店へと大きな舵を切った「照寿庵」様。事業承継、コロナ禍という激流の中、デジタル技術を味方につけ、目覚ましい成果を上げています。その軌跡は、変革を目指すすべての企業にとって、大きな勇気とヒントを与えてくれるはずです。

導入企業情報

|

企業名:照寿庵 (しょうじゅあん) 業界: 飲食業 岐阜県中津川市の自然豊かな地で、かつては懐石料亭として名を馳せました。現在は、事業承継を機に業態を転換し、「医食同源」をコンセプトにしたテイクアウト・創作弁当販売を主体とした店舗を運営 。先代から受け継がれる料亭の技を活かし、保存料や着色料を使用しない、体に優しく美味しいこだわりの商品を提供しています。

|

[左から相談員藤井氏、先代女将林氏、女将とご主人の清水夫妻、相談員舩戸氏] |

導入前の課題(ビフォー):伝統と変革の狭間で直面した壁

照寿庵様がデジタル化へと踏み出す以前、そこにはいくつかの大きな課題がありました。

【業態転換と新規顧客獲得のプレッシャー】

長年親しまれた懐石料亭から、テイクアウト・創作弁当のお店という新たな業態へ 。これまでの顧客層に加え、新しいお客様にいかにして照寿庵の魅力を伝え、足を運んでもらうか、大きな課題でした。特に、店舗が中心街から少し離れた山間にあるため、情報発信と集客戦略は急務でした。

【アナログ業務の限界と負担】

決済や経理処理、商品管理といったバックオフィス業務の多くが手作業で行われていました 。特に商品ごとの売上や販売個数の確認には毎日多くの時間を費やしており、これが経営判断のスピードを鈍らせる一因にもなっていました。先代女将の林氏は、「以前は紙の伝票とにらめっこ。夜遅くまでかかりました」と当時を振り返ります。

【コロナ禍という未曽有の危機】

コロナ禍の影響で、店舗の営業は大きく制限され、先行きへの不安は増すばかりでした。

取り組み内容・導入したDX施策 (アクション):老舗の新たな挑戦を支えたデジタル戦略

照寿庵様の変革への道のりは、まず岐阜県生活衛生営業指導センターの相談窓口を訪れたことから始まりました 。料亭からテイクアウト・イートインを主体とする業態への転換という大きな決断に対し、同センターは初期の相談から親身に対応 。事業承継のプロセスや、補助金を活用した新店舗(現在のテイクアウト・創作弁当のお店)の開設に至るまで、具体的な支援を提供しました。

そして、新店舗オープンに続き、厚生労働省のデジタル化事業への参加を決意 。ここでも岐阜県生活衛生営業指導センターが中心となり、約1年間にわたるデジタル化の取り組みを全面的にバックアップしました 。その一環として、同センターの専門家として登録されている藤井氏(事業承継段階から照寿庵様をサポート)や、ホームページ制作・SNS運用を専門とする舩戸氏(ぐる撮る)が、具体的なデジタルツールの選定・導入・運用をきめ細かく支援 。女将の清水氏と共に二人三脚でDX推進の舵を取りました。この包括的なサポート体制が、照寿庵様の挑戦を力強く後押ししたのです。

主な取り組みは以下の通りです。

【業務プロセスのデジタル化】

✔ POSレジ(タブレット型)の導入

日々の売上管理はもちろん、商品別・期間別の販売動向や顧客属性の分析が可能に。これにより、どの商品がいつ、どんなお客様に売れているのかが「見える化」されました。

✔ キャッシュレス決済の導入

顧客の利便性向上はもとより、特に遠方からのお客様や高額商品の購入促進にも繋がりました 。レジ締め作業の負担軽減も大きなメリットです。

【情報発信・顧客エンゲージメント強化】

✔ ホームページの再構築

導入後の成果・効果 (アフター):デジタルがもたらした劇的な変化

照寿庵様のDXへの挑戦は、目に見える形で大きな成果を生み出しました。

【圧倒的な業務効率化による「ゆとり」の創出】

✔ 最も劇的だったのは、商品別売上高・販売個数の確認作業時間の大幅な短縮です。開店当初は1日30分を要していた作業が、POSレジ導入後はわずか1分へと97%も改善されました。

✔ SNSやホームページの活用を進め、PRやキャッチコピーの作成時間も削減。

✔ Googleマップの整備により、道案内の電話対応負担も軽減されました。

女将の清水氏は、「日々の数字の確認作業から解放され、新しいメニュー開発やお客様へのサービス向上に時間を充てられるようになったことが何より嬉しい」と笑顔で語ります。まさに、デジタルが生んだ「ゆとり」です。

【目覚ましい売上向上】

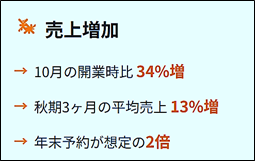

✔ 2024年4月の開業時と比較して、売上は34%増加しました。

✔ 秋の行楽シーズンには3ヶ月間の平均売上が13%増加し、年末の予約は想定の2倍に達するなど、確かな手応えを感じています 。 支援にあたった岐阜県生活衛生営業指導センターの樋口氏は、「データに基づいた的確な情報発信と、料亭時代から培われた商品力の高さ、そして何より素晴らしい自然環境といったお店の魅力が噛み合った結果でしょう」と分析します。

【新たな顧客層の獲得と関係深化】

成功のポイント・工夫した点:伝統と革新を繋いだ「照寿庵流DX」の秘訣

照寿庵様のDXが成功した背景には、いくつかの重要なポイントがあります。

【「まずやってみる」精神と段階的な導入】

「完璧を求めず、まずはできることから」と、業務効率化という足元の課題解決から着手し、徐々にデータ活用へとステップアップしたことが、無理のないDX推進に繋がりました。

【外部の知見を積極的に活用】

岐阜県生活衛生営業指導センターが一貫して伴走し、的確なアドバイスと専門家派遣で支援したことが成功の大きな要因です 。同センターの樋口氏は全体的な方向性を示し、相談員の藤井氏は事業承継の段階からきめ細かくサポート 。そして、ホームページ・SNS運用を専門とする舩戸氏(ぐる撮る)は、デジタルツールの具体的な活用方法を指導しました。さらに、こうしたデジタル相談員を後方から支える存在として、株式会社NTTデータ経営研究所の土屋氏がいました。土屋氏は、相談員への研修設計や、経営分析・課題抽出に用いるフレームワークの提供、データ分析の項目設計などを通じて、照寿庵様へのデジタル化支援を側面からサポート。このように、事業者、直接の支援体制、そしてそれを支える専門家というチーム体制が、照寿庵様のDX推進を加速させました。

【データに基づく仮説検証とアクション】

POSデータから得られる顧客属性や購買傾向を分析し、「ジャコ山椒」のような特定商品のリピート率の高さに着目したり、季節商品をフックにしたSNSクーポンを地元顧客向けに発行したりするなど、データに基づいた具体的な施策を展開しました。

【揺るがない「医食同源」の理念と商品力】

デジタルという新しい手法を取り入れつつも、提供する商品の質(保存料・着色料不使用へのこだわり)や、自然豊かな立地がもたらす店舗の魅力といった、照寿庵様本来の価値をぶらしませんでした。これが顧客からの信頼に繋がっています。

【母娘の二人三脚と情熱】

先代女将である林氏の長年の経験と知恵、そして事業を継承した清水氏の「新しい照寿庵を創り上げる」という強い情熱とリーダーシップ。この二つの力が融合したからこそ、大きな変革を乗り越えることができたと言えるでしょう。 清水氏は語ります。「デジタルはあくまで手段。大切なのは、お客様に喜んでいただきたいという想いです。」

今後の課題、取り組み:進化を続ける照寿庵の未来図

大きな成果を上げた照寿庵様ですが、その歩みは止まりません。さらなる発展に向け、以下のような課題と展望を抱いています。

【先代女将の「暗黙知」の形式知化】

長年培われてきた先代女将の料理のレシピや顧客対応のノウハウといった貴重な 「ナレッジ」を、いかにして見える化し、次世代へ継承していくか。これは、今後の大きなテーマの一つです。

【オンラインチャネルの本格展開】

現在検討中の「ふるさと納税」への出品を皮切りに、オンライン注文や予約システムの本格導入を進め、全国のより多くのお客様に照寿庵の味を届けたいと考えています。

【「和風カフェ」という新たな夢】

デジタル化によって生まれた時間や経営資源を活かし、より気軽に立ち寄れる「和風カフェ事業」の構想も温めています 。これは、地域の方々にとって新たな憩いの場を提供するとともに、照寿庵の新たな魅力を発信する試みとなるでしょう。

【データ活用の深化】

今後は、POSデータやSNSの反応などをさらに深く分析し、お客様のニーズを先取りした商品開発やサービス提供、さらには食材の調達予測や生産予測にもAIツールを活用していくことを検討しています 。例えば、近隣の博物館から年間10万人規模の集客に対応する弁当提供の打診があり、これに効率的に応えるための生産予測は喫緊の課題です。

照寿庵様の取り組みは、伝統ある中小企業がいかにしてDXを推進し、新たな価値を創造できるかを示唆に富む事例です。あなたのお店や会社でも、「何から始めれば…」と悩んでいませんか?まずは自社の課題を整理し、照寿庵様のように専門家のアドバイスに耳を傾けてみてはいかがでしょうか。岐阜県生活衛生営業指導センターのような地域の支援機関は、その第一歩を力強くサポートしてくれるはずです。

関連情報・ナビゲーション関連情報

テレワーク実践事例サイトはこちら

お問い合わせ

日本テレワーク協会 窓口 guide@japan-telework.or.jp (お手数ですが、@を半角に替えてください)