「もう紙の山には戻れない」月80時間の残業が激減した建設会社の働き方革命。DXが生んだのは時間と”働きがい”だった

「うちの会社でもDXはできるのだろうか?」「現場の業務は複雑で、市販のシステムでは合わないかもしれない」。

多くの中小企業経営者が抱えるこの悩みに、一つの光明を示す事例が鹿児島にあります。紙ベースのアナログな業務管理が原因で、かつては月80時間もの残業が常態化していた親栄電設株式会社。今ではその残業時間が約75%も削減され、有給休暇の取得率も80%を達成しています。この劇的な変革を成し遂げたのは、外部の高価なシステムではありません。自社の元SE社員が、現場の声を丹念に拾い上げて作り上げた「手作りDXツール」でした。

導入企業情報

|

企業名:親栄電設株式会社 |

導入前の課題(ビフォー):紙とハンコが支配する長時間労働の現場

【全てが紙とホワイトボードベースのアナログ管理】

勤怠管理、作業日報、各種経費の支払い依頼、現場の人員配置、工程管理まで、ほぼ全ての業務が紙の書類とハンコ、そしてホワイトボードで行われていました。

【膨大な確認・承認作業】

提出された書類の確認、承認、そしてファイリングという一連の作業に、担当者も経営層も膨大な時間を費やしていました。会議も社員が現場から帰社後に、紙資料を準備し夜遅くまで及ぶのが常でした。

【月80時間に及ぶ残業】

こうした非効率な業務が積み重なり、従業員の残業時間は月平均で80時間近くに達していました。

【煩雑な勤怠・手当計算】

残業時間削減のため現場への直行直帰を促進したいが、移動距離に応じた手当の計算や、正確な労働時間の把握が非常に煩雑になっていました。

取り組み内容・導入したDX施策 (アクション):現場を知る社員による「手作りDX」

この状況を打破すべく、同社はDX化を決断。白羽の矢が立ったのは、システムエンジニアとしての経験を持つISO室長でDX推進担当の渋田氏でした。高価な外部システムではなく、低コストで柔軟な開発が可能なMicrosoft Power Appsを選択。現場の課題に寄り添った、まさに「かゆいところに手が届く」業務アプリのベースシステムを、わずか1ヶ月という短期間で開発したのです。

|

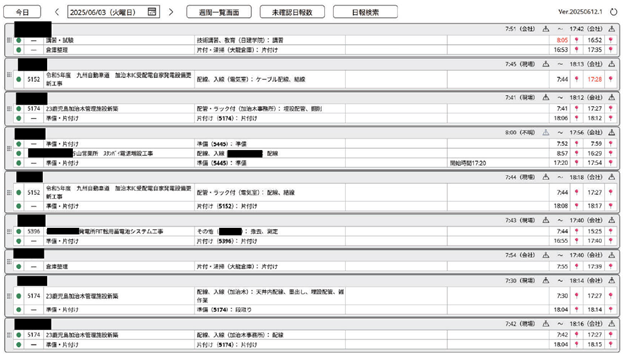

【スマホ完結の勤怠管理・作業日報】 スマートフォンから出退勤の打刻ができるだけでなく、GPS機能で位置情報も自動記録されるようになりました。これにより、本社からの移動距離に応じた手当も自動計算され、日々の作業内容もスマホから手軽に報告できるようになりました。勤怠情報と連動して労務費の正確な原価管理も実現しています。 |

|

|

[スマホインターフェース] |

[作業日報管理システム] |

【ペーパーレスな決済処理】

取引先からの請求書はPDFでシステムに登録され、そのまま担当者に振り分けられます。内容の確認から承認、支払いデータの作成までが全てシステム上で完結するようになり、これまで紙の請求書を探したり、承認のために担当者を捕まえたりする手間が一掃されました。

[支払依頼画面]

|

【全社員へのスマートフォン配布と意識改革】 ツールの活用を促進するため、全社員にスマートフォンを配布しました。さらに、社員がいつでも匿名で意見や要望を投稿できるシステムも整備し、トップダウンではない、全社的な改善文化の醸成にも取り組んでいます。 |

[スマホで意見、要望を投稿] |

導入後の成果・効果 (アフター):時間と心理的な余裕が、企業の成長エンジンに

自社開発システムの導入効果は、目覚ましいものでした。

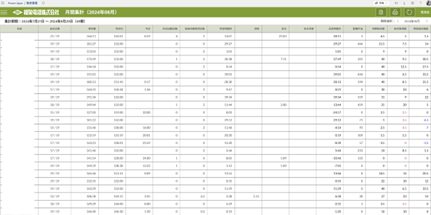

【定量的成果】 残業75%削減、有給取得率80%へ

✔ 月平均80時間近かった残業時間は、約20時間へと劇的に減少しました。

✔ 年次有給休暇の残日数がリアルタイムで可視化され、申請もスマホで手軽に行えるようになった結果、取得率は80%を達成しました。

[勤怠管理月間集計画面]

【定性的成果】 働きがいと生産性の向上

✔ 【業務の可視化と迅速化】 従業員の稼働状況や経費の使用状況がリアルタイムで把握できるようになり、経営判断のスピードが向上しました。

✔ 【「本来の業務」への集中】書類を探す、ハンコを待つといった付帯業務から解放され、社員一人ひとりが専門性を活かした「本来の業務」に集中できる環境が整いました。

✔ 【働きやすい環境の実現】 現場への直行直帰がスムーズになり、通勤の負担が軽減され、距離手当も支給。仕事と家庭の両立支援制度も整備され、従業員が働きやすい環境が実現しました。

成功のポイント・工夫した点:なぜ「手作りDX」は成功したのか

親栄電設のDX成功の裏には、3つの重要なポイントがありました。

【現場目線の「内製化」】

最大の成功要因は、現場の業務と課題を深く理解している社員からの要件をもとに開発を手掛けたことです。既製品では対応しきれない細かなニーズに応えることで、誰もが「使いたい」と思えるシステムが生まれました。

【最適なツールの選定】

低コストで始められ、Excelなど他のMicrosoft製品との連携も容易な「Power Apps」を選定しました。これにより、スピーディーな開発と導入が可能になりました。

【スモールスタートと継続的な改善】

最初から完璧なシステムを目指すのではなく、「まずは使えるものから」と迅速にリリースし、現場のフィードバックを元に改善を重ねるアジャイルな開発スタイルが、現場への定着を促しました。

今後の課題、取り組み

「システムはまだ完成していない」と渋田氏は語ります。今後は、工事の品質管理や出来高管理、さらには日報への画像添付機能の実装など、さらなる進化を目指しています。AIの活用も視野に入れ、親栄電設の挑戦はこれからも続きます。

関連情報・ナビゲーション

テレワーク実践事例サイトはこちら

お問い合わせ

日本テレワーク協会 窓口 guide@japan-telework.or.jp (お手数ですが、@を半角に替えてください)