職員の腰痛率84%減、残業91%減!「職員ファースト」を貫き、内閣総理大臣表彰を受けた介護DXの全貌~弘陵福祉会 六甲の館~

「介護の仕事は好きだけど、腰痛や人手不足で心身ともに限界…」「職員の定着率を上げ、もっと利用者一人ひとりに向き合える時間を作りたい」――。多くの介護施設が抱えるそんな切実な悩みに、DXの力で真正面から向き合い、見事な変革を遂げた施設があります。社会福祉法人 弘陵福祉会が運営する「六甲の館」の軌跡は、日本の介護業界、ひいてはすべての企業の働き方改革における、力強い道しるべとなるはずです。

導入団体情報

|

団体名: 社会福祉法人 弘陵福祉会 特別養護老人ホーム 六甲の館 神戸市北区に位置する特別養護老人ホーム(長期70名、短期10名)の運営。「心からのおもてなし」を理念に掲げる。 |

導入前の課題(ビフォー):暗いトンネルの中にいた日々

「かつては暗いトンネルの中で、出口は遠かった」。

溝田 弘美 理事長・施設長は、改革前の状況をそう振り返ります。多くの介護現場がそうであるように、六甲の館も深刻な課題を抱えていました。

【蔓延する職業病「腰痛」】

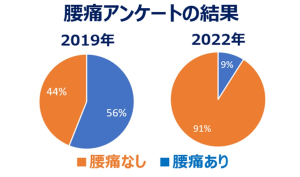

職員の身体的負担は深刻で、2019年の調査では職員の56%が腰痛を抱えている状態でした。

【慢性的な人手不足と長時間労働】

入浴介助など特定の業務に人手が集中するなど、長時間労働が常態化し、令和元年度の総残業時間は年間880.5時間にものぼっていました。

【見えなかった未来】

職員が疲弊し、目の前の業務に追われる毎日。「このままでは、明るい未来は来ない」という閉塞感が漂っていました。溝田氏は、この課題の本質は、対症療法で太刀打ちできるものではなく「介護のあり方そのもの」にあると考えました。

取り組み内容・導入したDX施策 (アクション):哲学とテクノロジーの両輪

出口を求め、溝田理事長がたどり着いた答えは、「利用者ファーストのための職員ファースト」という発想の転換でした。職員が心身ともに健康で、誇りを持って働ける環境こそが、最高のケアを生む。この哲学を実現するため、テクノロジーを最大限に活用した改革が始まったのです。

【ハード改革】 ノーリフティングケアの徹底

厚生労働省が「人力による人の抱上げは原則行わせない」指針を示したことも受けて、全居室・浴室・トイレに天井走行リフトを設置。床走行リフトの試行錯誤で得た「置き場所問題」や「メンテナンスの手間」といった課題を解消し、「使いたい時にいつでも使える」環境を整備しました。これにより、職員を腰痛のリスクから解放し、安全な移乗介助を実現しました。

[天井走行リフト]

【ハード改革】 ICTインフラと見守りセンサーの導入

2013年という早期から全館Wi-Fiを整備。2024年には、スマホとインカムで記録・情報共有が完結するシステム「ケアカルテ/ハナスト」を導入し、ペーパーレス化とリアルタイムな連携を実現しました。さらに、利用者の状態に合わせて複数の見守りセンサーを選定・導入し、夜間巡回の負担軽減と、利用者の睡眠の質向上を両立させています。

【ソフト改革】 コミュニケーションと組織文化の変革

テクノロジーという「器」を活かすのは、人の「心」です。六甲の館では、「日本ほめる達人協会」のほめ達メソッドを全職員が学び、お互いを認め、価値を発見し合う文化を醸成。これが職員間の良好な人間関係を築き、認知症の利用者とのコミュニケーション改善にも繋がっています。

導入後の成果・効果 (アフター):数字と笑顔が証明する変革

【職員の健康と働きがいの向上】

|

【生産性とケアの質の向上】

【社会からの高い評価】

成功のポイント・工夫した点:なぜ改革は成功したのか?

六甲の館の成功は、単に最新機器を導入したからではありません。そこには、血の通った「成功の秘訣」がありました。

【トップの揺るぎない哲学とリーダーシップ】

溝田氏が「職員ファースト」の理念を掲げ、あらゆる場面でその判断軸をぶらさなかったこと。この強い意志が、組織全体を動かす原動力となりました。

【「全員参加」で進める現場主義のDX】

機器導入の際は、必ず現場の委員会が中心となり、全職員がデモ機に触れ、アンケートで意見を集約。トップダウンとボトムアップを融合させ、「導入したけれど使われない」というDXの典型的な失敗を防ぎました。利用者に使って頂くリフトのような機器は、ケアプラン(介護サービス計画書)に明記することで、使用を徹底してきました。

【法令遵守を「追い風」に変える戦略的思考】

厚労省の「抱き上げ禁止」指針を、単なる規制ではなく「改革を断行するための大義」と捉え、リフト導入を一気に進める力に変えました。

【テクノロジーとカルチャーを両輪で回す】

リフト等の「ハード」と、「ほめ達」のような組織文化やコミュニケーションという「ソフト」の両面からアプローチしたこと。この両輪が、働きがいと働きやすさを真に高める相乗効果を生み出しました。

今後の課題、取り組み:「遊び」が介護の未来を創る

残業の大幅な削減は、職員の心の余裕を生み、新たな学びや、利用者とのより豊かなコミュニケーションへとつながってきています。六甲の館がその先に見据えるのは「遊び」を取り入れた介護です。VRや分身ロボットなどを活用してきましたが、今後、もっとさまざまなテクノロジーを活用して、認知症の方々が心から楽しみ、社会と繋がる機会を創出すること。それが、超高齢化社会における新たな希望となると信じています。

[VRイベント]

同時に、利用者の自立支援が進んで、要介護度が下がると介護報酬が減ってしまうという、現在の制度に対する課題提起も続けています。真の自立支援が正当に評価される仕組みづくりも、今後の大きなテーマです。

あなたの職場では、職員が心身ともに健康で、やりがいを持って働ける環境が整っていますか? 六甲の館の事例は、テクノロジーが、効率化のためだけでなく、人を大切にし、幸せにするための「優しい武器」になり得ることを、力強く示してくれています。

関連情報・ナビゲーション

テレワーク実践事例サイトはこちら

お問い合わせ

日本テレワーク協会 窓口 guide@japan-telework.or.jp (お手数ですが、@を半角に替えてください)