DXで情報共有の壁を突破し、職員と利用者の「安心」を育む働き方改革

「職員がいつどこにいるか分からない」「伝えたはずの申し送りが伝わっていない」「大切な情報は付箋メモ頼み…」。こうした情報共有の課題が、日々のストレスやミスの原因になっていませんか?

今回ご紹介する合同会社リノデイズも、かつてはそんな悩みを抱える事業所の一つでした。彼らがどのようにしてその壁を乗り越え、職員と利用者の双方に「安心」をもたらしたのか、その軌跡を追います。

導入企業情報

|

団体名: 合同会社リノデイズ 静岡市を拠点に、自閉症支援に特化した多機能型事業所「はれのひ」を運営。 「放課後等デイサービス」「児童発達支援」「保育所等訪問支援」の3つのサービスを提供し、発達に特性のある子どもたち一人ひとりに寄り添ったサポートを行っている。 |

|

導入前の課題(ビフォー):アナログな情報共有が引き起こす、日々の「もどかしさ」

代表の東氏が「自閉症の子どもたちが、心から安心して過ごせる場所を作りたい」という強い想いを持って立ち上げた同社。 しかし、事業が軌道に乗るにつれ、アナログな業務運営が現場の負担を増大させていました。

【口頭と付箋頼りの情報共有】

職員間の申し送りや連絡事項は、口頭か、相手の机に付箋を貼るのが基本。 職員を探して歩き回る時間も多く、確実な伝達が困難でした。

【複雑な勤務体系による共有漏れ】

職員は学校などへの訪問支援で事業所を不在にすることも多く、全員参加の朝礼は困難。 結果として、一部の職員に情報が届かない事態が発生していました。

【非効率な紙ベースの業務】

お子様の入退室記録は、事業所の入り口に置かれた紙のシートに手書きし、保護者がサイン。 月末には、その紙を見ながら請求ソフトに一件ずつ手で入力するという二度手間が発生し、管理者の大きな負担となっていました。

こうした状況は、職員のストレスだけでなく、「伝えた・聞いていない」という誤解や、クレームに繋がりかねない人的ミスの温床となっていました。

[付箋や紙での情報共有・タスク管理]

取り組み内容・導入したDX施策 (アクション):2つのツールで情報伝達を“仕組み化”

何から手をつけて良いか分からない状況の中、同社は静岡市の伴走支援事業を活用。 専門家と共に課題を整理し、「情報共有」という根本的な課題の解決に焦点を定め、以下の施策を実行しました。

【情報共有の基盤を「Google Workspace」で構築】

無料で利用開始できる「Google Workspace Essentials Starter」を導入し、全職員にアカウントを配布。

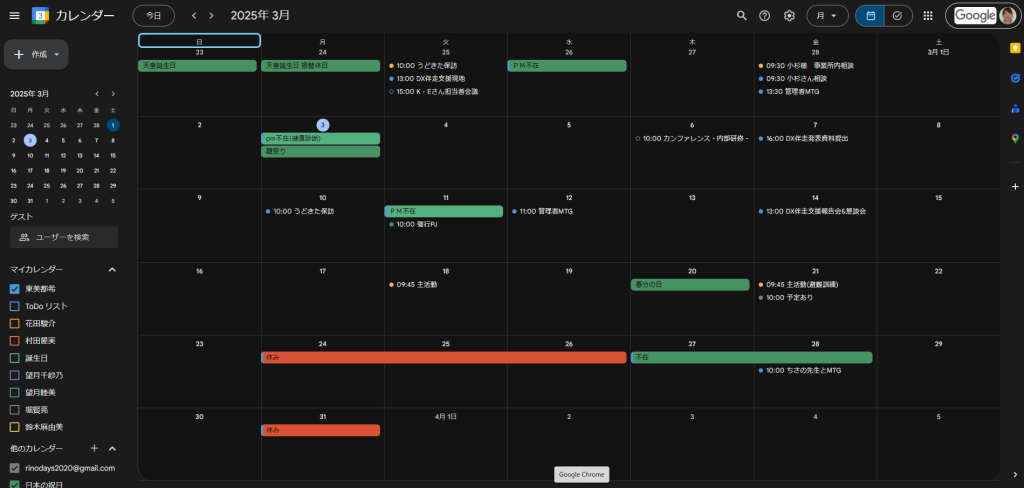

✔ Googleカレンダー: 全職員のスケジュール(訪問支援、会議など)を共有。これにより、「誰が・いつ・どこにいるか」が一目瞭然になりました。

✔ Googleドライブ/チャット: 会議資料や業務マニュアルを電子化して一元管理し、ペーパーレス化を実現。日々の細かな連絡はチャットで行うことで、迅速かつ確実な情報伝達が可能になりました。

【保育現場に特化したDXツール「デイロボ」を導入】

お子様の記録や保護者連携については、保育・介護現場に特化したツールを検討。当初は業界で導入事例の多いツールを考えていましたが、「保護者の手書きサインが必要」という制度上の制約をデジタルで解決できないことが判明。そこで、自社の運用に最適な機能を持つ「デイロボ」を比較検討の末に導入しました。

✔ 入退室記録のデジタル化:保護者がタブレット上でサインできる仕組みを導入し、紙の記録シートと請求ソフトへの手入力を撤廃。

✔ デジタル連絡帳:保護者との日々のやり取りをアプリ上で完結。写真の共有なども容易になり、より円滑なコミュニケーションを実現しました。

[ Google Workspacでのスケジュール共有]

導入後の成果・効果 (アフター):「安心感」という最大の成果

これらの取り組みは、目に見える効果となって現れました。

定量的成果:職員の時間を創出し、コア業務へ集中

【情報共有の時間を1日あたり90分削減】

全職員の合計で、これまで情報伝達や確認に費やしていた時間を大幅に削減できました。

【請求・会議準備の時間を月2時間以上削減】

月末に集中していた管理職の事務作業が減少し、本来注力すべき業務に時間を割けるようになりました。

定性的成果:職員と保護者の双方に「安心感」が浸透

【職員の心理的負担を軽減】

「Googleカレンダーに登録しておけば大丈夫」「チャットで連絡すれば伝わる」という共通認識が生まれ、共有漏れの不安やストレスから解放されました。

【保護者とのコミュニケーションが活性化】

デジタル連絡帳を通じて、保護者からの返信が増えるなど、これまで以上に気軽に、そして密な連携が可能に。これは、サービスの質向上と顧客満足度の向上に直結しています。

【人的ミスの防止とサービス品質の安定】

口頭伝言やメモによる「言った言わない」問題がなくなり、クレームにつながるようなミスを未然に防げる体制が整いました。

成功のポイント・工夫した点:丁寧な課題整理と、現場目線のツール選定

リノデイズの働き方DXは、なぜ成功したのでしょうか。東氏は、そのポイントを次のように語ります。

【強い課題意識の共有からスタート】

「このままではいけない」という切実な危機感を、経営者だけでなく現場の職員全員が共有していたことが、変革への大きな推進力となりました。

【外部の視点で課題を「見える化」】

専門家の伴走支援を受け、自分たちだけでは混乱していた課題を客観的に整理。最もインパクトの大きい「情報共有」にテーマを絞り込めたことが、迷走しないための羅針盤となりました。

【「理想」より「現実」を直視したツール選び】

流行や他社の導入事例に流されず、「保護者の手書きサイン」が可能かという現場目線で、最適なツールを探し出しました。

【DXとアナログの最適なバランス感覚】

「何でもDX化すればいいわけではない」と東氏は強調します。人と接する仕事だからこそ、デジタルで効率化した時間を、利用者や職員同士の温かいコミュニケーションに充てる。このバランス感覚が、今回の成功を支えた最大の要因かもしれません。

今後の課題、取り組み

DX化への大きな一歩を踏み出したリノデイズ。今後は、導入したツールを全職員がさらに使いこなせるよう、マニュアル整備や運用の定着を進めていく計画です。 今回の成功体験を糧に、残された他の業務課題にも一つひとつ取り組んでいくことで、より働きやすく、より質の高いサービスを提供できる組織へと進化を続けます。

あなたの職場では、情報共有の非効率さが、本来最も大切にすべき「人と人とのコミュニケーション」の時間を奪ってしまっていませんか? まずは、一番のボトルネックになっている課題を一つ、チームで話し合うことから始めてみてはいかがでしょうか。

関連情報・ナビゲーション

テレワーク実践事例サイトはこちら

お問い合わせ

日本テレワーク協会 窓口 guide@japan-telework.or.jp (お手数ですが、@を半角に替えてください)