AIは"レンタル"から"育成"の時代へ。

NTTの国産LLM「tsuzumi」が、コストとセキュリティ、環境負荷の壁を打ち破り、"我が社ならではのDX"を実現

「最新のAIを導入して業務効率化を図りたいが、コストが高すぎる…」「社内の機密情報を、外部のクラウドに送信するのはセキュリティが不安だ…」「AIの進化は喜ばしいが、その裏で消費される莫大な電力や環境負荷も気にかかる…」企業のDXを推進する中で、このような新たなジレンマに直面している方も多いのではないでしょうか。AI、特に生成AIの活用は企業の競争力を左右しますが、その導入には「コスト」「セキュリティ」そして「サステナビリティ」という、社会全体で向き合うべき壁が立ちはだかります。

もし、その壁を打ち破れるとしたら? もし、海外の巨大AIを"レンタル"するのではなく、"我が社ならではの知恵"を学習させたAIを、安全かつエネルギー効率の良い環境で"育成"できるとしたら?この記事では、NTTがその問いに真正面から向き合い、開発した国産LLM「tsuzumi」の物語を深掘りします。巨大化・高コスト化する世界のAI開発競争に対し、「軽量・安全・高効率」という新たな価値軸で挑むNTT。その開発思想と技術の核心に迫り、日本のすべての企業にとっての「持続可能な働き方DX」の新たな可能性を探ります。

導入企業情報

|

企業名:株式会社NTT 業界:情報通信業

|

導入前の課題(ビフォー):巨大AI時代がもたらした3つの壁

2020年代、生成AIの登場は世界に衝撃を与え、NTT自身も「このまま追随しないと5年後には追いつけなくなる」という強い危機感を抱いていました。しかし、その急激な進化は、輝かしい光の裏に濃い影、すなわち無視できない課題を生み出していました。

【天文学的なコストと深刻な環境負荷】

OpenAIのGPTシリーズやGoogleのGeminiなどに代表される世界の巨大LLM開発は、際限ない性能向上を求めて「規模の競争」へと突入しました。しかし、その代償は莫大でした。モデルを一回学習させるだけで膨大な電力を消費し、その運用はデータセンターのエネルギー需要を急増させました。この状況は、単なる利用コストの問題だけでなく、地球環境の持続可能性という観点からも大きな社会課題を提起していたのです。

【譲れないセキュリティとデータ主権の壁】

多くのAIサービスは、データを外部のクラウドサーバーに送信することが前提でした。しかし、金融や医療など、機密情報を扱う業界にとって、この「データ越境」は情報漏洩のリスクとみなされ、AI導入の最大の足かせとなっていました。

【画一的な汎用AIの限界】

海外製LLMは、日本語の繊細なニュアンスや日本特有のビジネス文化の理解が不十分な場合がありました。また、汎用的に作られたAIは、各企業が持つ独自の業務プロセスや専門用語、暗黙知といった「現場の知恵」に対応できず、真の業務効率化には繋がりにくいという課題も抱えていました。

取り組み内容・導入したDX施策 (アクション):「規模」ではなく「価値」で勝負する逆転の発想

NTTは、この状況を「競争の土俵」ではなく、自らが解決すべき「社会的課題」と捉えました。そして、巨大LLMと同じ土俵で規模を競うのではなく、全く異なるアプローチを選択します。

|

|

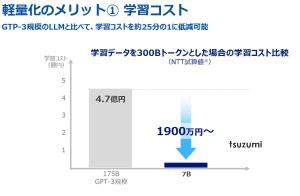

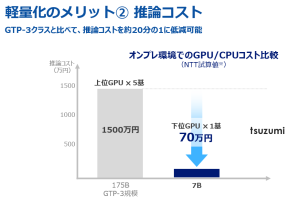

【発想の転換】「軽量・高効率」によるサステナビリティへの貢献

グローバルな「サイズの競争」から意識的に離脱し、「軽量性」「高効率」を核とするモデル開発へと舵を切りました。パラメータサイズを巨大LLMの数十分の一から数百分の一に抑え、単一のGPUやCPUでも動作する設計を目指したのです。これは、AIの利用コストだけでなく、エネルギー消費を劇的に抑え、持続可能なDXに貢献するという強い意志の表れでした。

【資産の活用:40年分の「日本語力」を注入】

この挑戦を支えたのが、NTTが40年以上にわたり蓄積してきた日本語の自然言語処理研究という、他社が容易に模倣できない「宝」でした。ノイズを除去した高品質な日本語データをゼロから学習させることで、小型ながら世界トップクラスの日本語性能を誇るAIの創生に成功したのです。

【技術革新:「アダプタチューニング」で"AI育成"を民主化】

企業の真の課題解決のため、画期的なカスタマイズ技術「アダプタチューニング」を開発。これは、AIの基盤(ベースモデル)はそのままに、追加の「アダプタ」部分だけを各社の専門データで学習させる手法です。これにより、フルカスタマイズにかかる計算コストと時間を劇的に削減し、企業が自社の業務に特化した「専用AI」を、まるで新入社員を育てるかのようにコスト効率よく育成することを可能にしました。

導入後の成果・効果 (アフター):"地に足のついたDX"がもたらす価値

|

「tsuzumi」の登場は、これまでAI導入をためらっていた企業に、新たな扉を開きました。

|

【卓越したコスト効率と総所有コスト(TCO)の削減】

巨大LLM(GPT-3クラス)と比較して、運用にかかる推論コストを最大で70分の1にまで圧縮できるとの試算があります。これは、単に利用料が安いというだけでなく、導入に必要なハードウェアや電力消費まで含めた総所有コスト(TCO)を大幅に削減できることを意味し、AI活用の裾野を大きく広げます。

【鉄壁のセキュリティで、機密情報を守り抜く】

軽量設計により、顧客が管理するサーバー内(オンプレミス)での運用が現実のものとなりました。機密データを一切外部に出すことなく安全にAIを活用できるため、これまで導入が難しかった金融、医療といった業界の業務効率化を一気に加速させています。

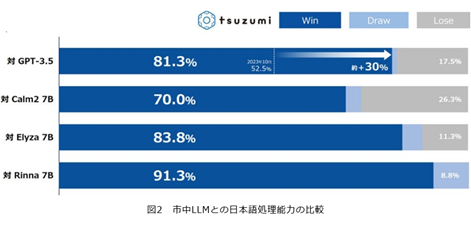

【"メイド・イン・ジャパン"の日本語性能】

日本の地理や文化など、深い知識を問う日本語ベンチマーク「Rakuda」において、GPT-3.5を上回る性能を達成しています。これは、tsuzumiが単に流暢なだけでなく、日本のビジネス文脈を深く理解した、信頼できるパートナーであることを証明しています。

成功のポイント・工夫した点:課題を価値に変えた戦略的思考

tsuzumiの成功は、単なる技術的優位性だけによるものではありません。その背景には、緻密に計算された戦略がありました。

|

【社会課題を商機に変える視点】 |

取材させていただいたNTT人間情報研究所の大庭隆伸氏 |

【"模倣できない資産"の戦略的活用】

40年以上にわたる日本語研究の歴史は、tsuzumiにとって最大の「お宝」でした。この誰も真似できない研究遺産を、高品質な学習データという形でAI開発に投入し、製品の競争力へと転換しました。これは、長年の基礎研究がいかにしてビジネス価値を生み出すかを示す好例です。

【顧客を"開発者"に変えるエコシステム】

「アダプタチューニング」は、顧客を単なる利用者から「tsuzumiプラットフォーム上の開発者」へと変身させます。企業が時間と知見を投じて育成した「アダプタ」は、その企業にとっての重要な知的財産となります。この資産はtsuzumiと深く結びついているため、他社AIへの乗り換えが難しくなり、顧客との長期的な関係性を築く効果を生み出します。

今後の課題、取り組み:個のAIから、協調する"AIの星座"へ

NTTの挑戦は、tsuzumiという一つの製品に留まりません。その視線は、AIが社会インフラとなる未来を見据えています。

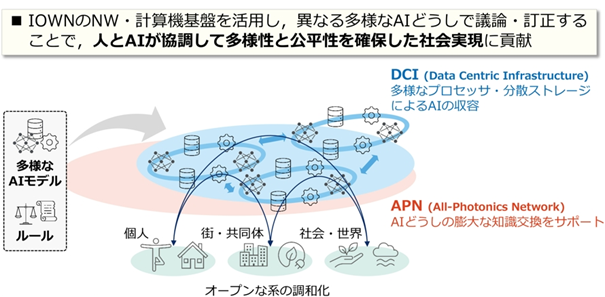

【「AIコンステレーション」構想】

万能な巨大AIが一つだけ存在するのではなく、tsuzumiのような専門性を持つ多数のAIが互いに連携し、時には「議論」しながら、より複雑な課題を解決する「集合知」の未来を描いています。これは、AIの多様性と頑健性を高める、新しいAI社会のビジョンです。

図3:AIコンステレーション構想概念図

【次世代基盤「IOWN」とのシナジー】

この「AIコンステレーション」構想を支えるのが、NTTが総力を挙げて推進する次世代光通信基盤「IOWN」です。超低遅延・低消費電力のIOWNネットワークが、分散したAI群を繋ぐ神経網となり、ハードウェアとソフトウェアが一体となった、他社にはない圧倒的な価値を生み出すことを目指しています。

【マルチモーダル化による人間への接近】

将来的には、テキスト情報だけでなく、図表の読み取り(視覚)、声のトーン(聴覚)、さらには生体信号までを統合的に理解する、より人間に近いAIへと進化させていく計画です。これにより、コールセンター業務の高度化や、遠隔医療の支援など、企業付加価値向上に直結する新たなソリューションの創出が期待されます。

あなたの会社の「働き方DX」を、次のステージへ

この記事を読んで、皆さんは何を思われたでしょうか。

あなたの会社がAI導入を躊躇している本当の理由は、「コスト」ですか? 「セキュリティ」ですか? それとも「環境への配慮」ですか?もし、それらの課題をすべて解決し、さらに長年培ってきた"自社ならではの知恵"を学習させたAIを、安全に・コスト効率よく育てられるとしたら、どんな業務を変革できるでしょうか?

tsuzumiが示したのは、AIはもはや一部の巨大企業だけのものではなく、すべての企業が自社の未来を切り拓くために「育成」できるパートナーだという可能性です。この事例をヒントに、ぜひ"我が社ならではの持続可能な働き方DX"の第一歩を考えてみてください。

関連情報・ナビゲーション

テレワーク実践事例サイトはこちら

お問い合わせ

日本テレワーク協会 窓口 guide@japan-telework.or.jp (お手数ですが、@を半角に替えてください)

図1の出典:NTT版LLM tsuzumiご紹介資料 NTT株式会社

図2の出典:NTT株式会社. 2024年6月号. NTT版LLM「tsuzumi」の研究開発、商用化動向. NTT技術ジャーナル (Web) ISSN 2758-7266. https://journal.ntt.co.jp/article/26651. https://doi.org/10.60249/24065001

図3の出典:NTT株式会社. 2025年2月号. NTT R&D FORUM 2024 ― IOWN INTEGRAL(後編)次世代のAIについて. NTT技術ジャーナル (Web) ISSN 2758-7266. https://journal.ntt.co.jp/article/32112. https://doi.org/10.60249/25025002