社員の幸福追求が、営業利益倍増の原動力に ― 日本情報通信が証明した「ハピネス経営」の真価

「社員を大切にすれば、会社は本当に成長するのか?」多くの経営者が理想としつつも、確信を持てずにいるこの命題。

その問いに対し、日本情報通信株式会社(NI+C)は「営業利益の倍増」という明確な成果をもって応えました。同社は「ハピネス経営」という独自の哲学を掲げ、社員一人ひとりのWell-beingを最大化する働き方DXを推進。その結果、業界平均を大きく下回る離職率と、企業成長を同時に実現したのです。これは単なる美談ではなく、「ハピネス経営」や「働き方DX」といった取り組みと、様々な要因が複合的に作用した結果として、営業利益が倍増したことを示しています。企業の未来を創る、極めて戦略的な経営の物語です。

取り組み企業情報

|

企業名:日本情報通信株式会社 業界:情報通信業 1985年、日本電信電話株式会社(現NTT株式会社)と日本アイ・ビー・エム株式会社の合弁会社として設立。システム開発からネットワーク、AI、クラウド、セキュリティまで、最先端のソリューションを駆使し、顧客企業のDXを支援するシステムインテグレーターです。 |

|

取り組み前の課題(ビフォー)

2020年のコロナ禍を機に全社的なテレワークへ移行したものの、環境変化で生じる課題は同社も例外ではありませんでした。

【コミュニケーションの希薄化】

リモート環境下で、部門間の連携や偶発的な会話から生まれるアイデア創出の機会が減少。社員が孤独感や不安を抱えやすくなっていました。

【健康管理の難しさ】

通勤がなくなることで運動不足に陥ったり、仕事とプライベートの境界が曖昧になったりと、社員の心身の健康をいかに管理するかが大きな課題となりました。

【多様な働き方への対応】

育児や介護といったライフステージの変化に柔軟に対応できる制度がまだ十分ではなく、社員一人ひとりの事情に合わせた働き方の選択肢が求められていました。

取り組み内容・導入したDX施策 (アクション)

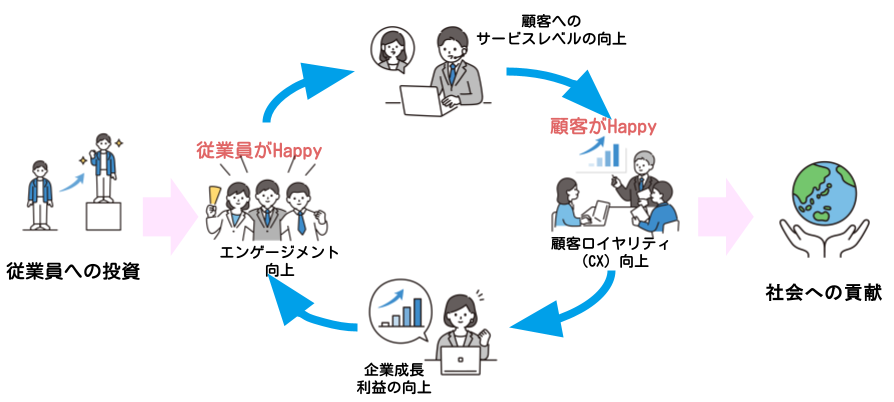

同社はこれらの課題に対し、「社員の幸せが、お客様と社会を幸せにする」という「ハピネス経営」の理念に基づき、多角的なDX施策を展開しました。

[人的資本経営(ハピネス経営)のビジネスモデル]

【「どこでもOffice」制度の導入】

自宅や実家、ワーケーション先など社員が自ら指定した場所を勤務場所として定め働くことができる制度を導入。これにより、育児や介護といった個人の事情に応じた柔軟な働き方を可能にしました。ワーケーションやブレジャー(出張先での余暇)も積極的に推進しています。

【健康経営の徹底推進】

データに基づく健康管理

週次のパルスサーベイを導入し、社員のコンディションを定期的に把握しています。

【コミュニケーション活性化とエンゲージメント向上】

【生成AI「NICMA」の自社開発と全社展開】

取り組み後の成果・効果 (アフター)

「ハピネス経営」を軸としたDXは、企業成長と従業員満足度向上の両面で、成果を上げています。

【エンゲージメントと定着率の大幅な向上】

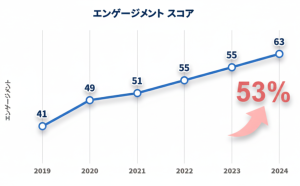

・従業員エンゲージメントスコアは、2019年の41から2024年には63へと53%向上しました。

・2024年度の離職率はわずか2.34%。これは情報通信業界の平均(12.4%)の5分の1以下です。新卒3年以内離職率も8.33%と、業界平均(29.3%)を大幅に下回ります。

【営業利益倍増を伴う企業成長】

・テレワークが定着(実施率約8割)する中でも売上高・営業利益は堅調に推移し、特に営業利益は2020年度から2024年度にかけて倍増を達成しました。

・通勤費・交通費は2019年度比で51%削減、建物運営費も23%削減し、収益構造も改善しています。

【人材獲得競争における優位性】

・テレワークの推進により、関東圏以外の学生からの応募比率が1%(2019年度)から52.4%(2024年度)に増加。地方在住の優秀な人材の採用にも成功しています。

【第三者機関からの高い評価】

・人的資本に関する情報開示の国際ガイドライン「ISO 30414」の第三者保証取得。

・「健康経営優良法人(ホワイト500)」の連続認定や「第25回記念テレワーク推進賞 会長賞」など、数多くの認証・賞を受賞しています。

|

[エンゲージメントスコア] |

[2023年4月27日、BSI社より、ISO30414(人的資本開示)の保証を取得] |

成功のポイント・工夫した点

同社の変革がなぜ成功したのか。その秘訣は以下の点にあります。

【トップの揺るぎないコミットメント】

「社員の幸せ」を経営の最重要課題と位置づけた桜井伝治社長の強いリーダーシップが、全社変革の原動力となりました。社長自ら月次メッセージで健康経営の重要性を語りかけることで、トップの意思が全社員に浸透しています。

【柔軟な制度設計】

社員の自律的な働き方を支援する制度(どこでもOffice、ワーケーション等)を次々と導入。これが社員のエンゲージメントと責任感を高める好循環を生み出しました。

【データ活用によるPDCAサイクル】

定期的なエンゲージメント調査やパルスサーベイによって社員の声を吸い上げ、課題を可視化。そのデータに基づいて新たな施策を立案・実行し、効果を測定するというサイクルを徹底しています。

【学び続ける文化の醸成】

社員の自主的なリスキリングを支援する「ベーススキルアップ支援プログラム」を推進。合格者は社長メッセージで賞賛されるなど、全社で学びを後押しする文化が根付いています。

今後の課題、取組

これからも同社の挑戦は続きます。今後は、生成AI「NICMA」のさらなる活用定着と、他のAIなど新技術の積極的な導入により、アプリケーション開発や設計といった、より専門的な領域での生産性向上を目指しています。一部のヘビーユーザーと未利用者に分かれがちなAI活用の二極化を解消し、全社員が当たり前にAIを使いこなす文化を醸成することが次の目標です。

日本情報通信の事例は、私たちに問いかけます。あなたの会社にとっての「ハピネス」とは何でしょうか?そして、その実現のために、明日からあなたは何を変えていきますか?

関連情報・ナビゲーション

テレワーク実践事例サイトはこちら

お問い合わせ

日本テレワーク協会 窓口 guide@japan-telework.or.jp (お手数ですが、@を半角に替えてください)