夜勤の足音が消えた? データが導く介護DX革命。職員の歩数20%削減を実現した名木緑風苑の挑戦

「夜勤スタッフがなかなか定着しない」「職員の疲弊がサービスの質に影響しないか心配だ」。多くの介護施設の経営者や管理者が、同じ悩みを抱えているのではないでしょうか。特に、一人で多くの入居者を見守らなければならない夜勤業務は、精神的・肉体的な負担が極めて大きいのが現実です。もし、その負担を「勘」や「根性」ではなく、「データ」に基づいて減らせるとしたら? ここに、その挑戦に成功した施設があります。

導入団体情報

|

団体名: 社会福祉法人 知心会 特別養護老人ホーム 名木緑風苑 千葉県勝浦市に拠点を置く特別養護老人ホーム。ショートステイ、デイサービス、就労支援事業なども展開し、地域福祉の中核を担う。 |

導入前の課題(ビフォー):見えない負担が現場を蝕む

名木緑風苑でも、多くの介護施設と同様、夜勤業務が深刻な課題となっていました。施設長の阿部勇介氏は、当時の状況をこう振り返ります。「夜勤は職員が1人のため、入居者様の対応が重なると非常に大変でした。転倒などの事故発生へのプレッシャーという精神的負担と、巡回や訪室、おむつ交換といった肉体的負担が、職員に重くのしかかっていたのです」

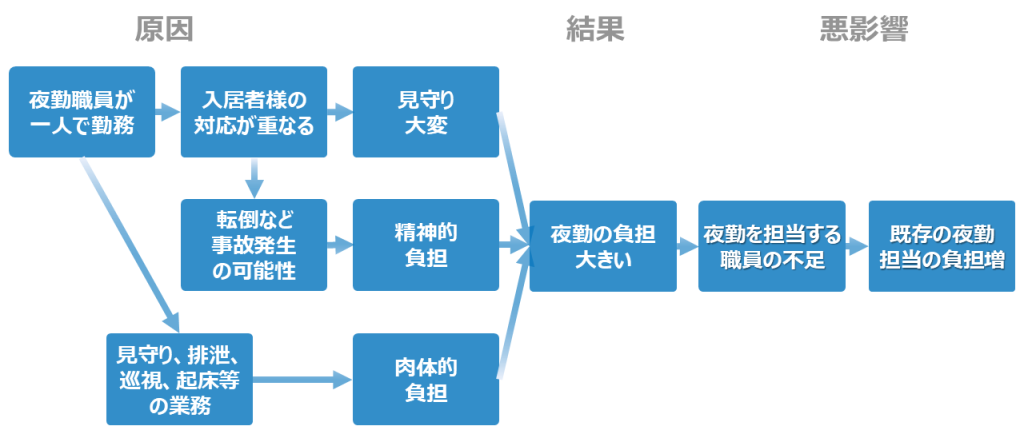

現場の職員から集めた「気づきシート」を元に因果関係を分析すると、課題の構造が明らかになりました。

【根本原因】

夜勤職員が一人で勤務している。

【直接的な問題】

✔ 複数の入居者への対応が同時に発生し、見守りが大変になる。

✔ ひっきりなしの訪室や巡回、移乗介助などで肉体的負担が増大する。

✔ 常に「転倒させてはいけない」というプレッシャーから精神的負担が重くなる。

【悪影響】

これらの負担の大きさから夜勤を担当できる職員が不足し、結果として既存の夜勤担当者の負担がさらに増えるという悪循環に陥っていました。

[夜勤業務の課題を示した因果関係図]

取り組み内容・導入したDX施策 (アクション):専門家と歩んだ「見える化」への道

この根深い課題を解決するため、名木緑風苑は「千葉県介護業務効率アップセンター事業」に参加。NTTデータ経営研究所の専門家による伴走支援のもと、業務改善プロジェクトをスタートさせました。

1.課題の徹底的な「見える化」

まず取り組んだのは、感覚的だった「負担」を客観的なデータで捉え直すことでした。夜勤職員一人ひとりに歩数計とカウンターを携帯してもらい、導入前の「歩数」と「訪室回数」を約1ヶ月間にわたり計測。同時に、負担感に関するアンケートも実施しました。これにより、改善すべき目標が明確な「数字」として全職員に共有されました。

2.テクノロジーの選定と「全員で試す」文化づくり

課題解決の核として、見守りセンサー機能を持つ介護ロボット(ベッド)の導入を決定。選定理由は、入居者様の状態に適したセンサー対応(見守り)が出来るか、設置・設定変更が簡単に出来るか、既存の設備との親和性や拡張性があるかでした。導入前には約3週間のデモ期間を設け、全職員が実際に機器に触れる機会を確保。「機械は苦手…」という職員の不安を払拭し、「これは自分たちの仕事を助けてくれるツールだ」という納得感を醸成したのです。

3.ルール整備で効果を最大化

導入後の成果・効果 (アフター):データが証明した変化

取り組みの成果は、驚くべき数字となって現れました。

【夜勤職員の平均歩数】 20%削減(18,232歩 → 14,898歩)

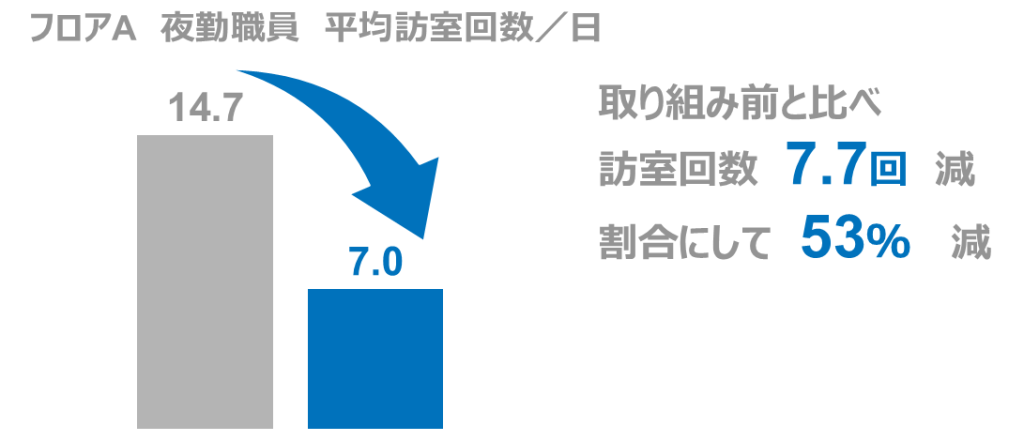

【夜勤職員の平均訪室回数】 53%削減(14.7回 → 7.0回)

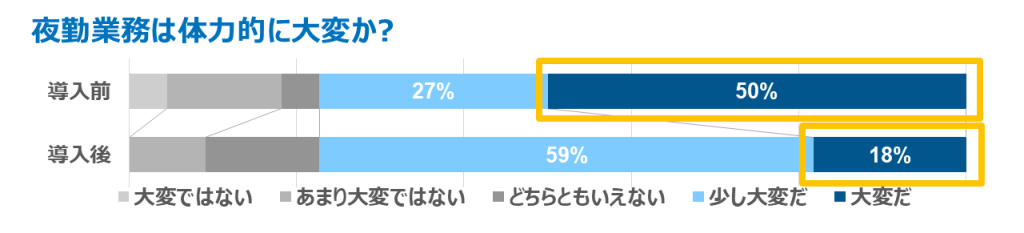

【職員の負担感】 夜勤業務を「大変だ」と回答した職員の割合が、導入前の50%から18%へと減少しました。

[取り組み前後の歩数・訪室回数の変化]

職員からは、「自身の歩数が数字で分かり、負担軽減を実感できた」「カメラで確認できる安心感がある。入居者様の睡眠を妨げることもなくなった」といったポジティブな声が多数寄せられています。DXは、職員の働きやすさだけでなく、ケアの質の向上にも直結したのです。

[導入前後の職員の負担感に関するアンケート結果]

[導入前後の職員の負担感に関するアンケート結果]

成功のポイント・工夫した点:なぜ名木緑風苑は成功できたのか?

この改革が成功したのには、明確な理由があります。

【ポイント1: 「感覚」を「データ」に変えたKPI設定】

「何となく楽になった」ではなく、「歩数が3,300歩減った」「訪室が7.7回減った」という客観的な事実が、職員自身の成功体験と次へのモチベーションになりました。改善活動の前後を数字で比較することの重要性を、この事例は示しています。

【ポイント2: 現場主導のボトムアッププロセス】

全職員対象の「気づきシート」で課題を洗い出すところから始めたことで、今回の改革が「自分たちのためのものだ」という当事者意識が生まれました。これが、新しい機器やルールへの抵抗感をなくし、スムーズな導入を可能にしました。

【ポイント3: 専門家による「伴走支援」の活用】

何から手をつけていいか分からない状態から、NTTデータ経営研究所の専門家が支援。課題整理の手法、KPI設定のノウハウ、効果測定の方法論といった体系的な支援があったからこそ、プロジェクトは道に迷うことなくゴールにたどり着けました。

【ポイント4: 「導入して終わり」にしない運用ルールの徹底】

高性能な機器も、使い方次第で効果は大きく変わります。「訪室フロー図」や「センサー使用目安」といった具体的なルールを整備・共有し、対応のムラをなくしたことが、成果を最大化する上で決定的な役割を果たしました。

NTTデータ経営研究所による伴走支援

今後の課題、取り組み

夜間見守りの大きな成功を足がかりに、名木緑風苑は次のステージを見据えています。阿部施設長は、「今後は、排泄のタイミングを検知するシステムなどにも注目し、おむつ交換の効率化といった、さらなる業務改善に取り組んでいきたい」と語ります。彼らの挑戦は、まだ始まったばかりです。

あなたの職場では、職員の「見えない負担」が放置されていないでしょうか? まずは、その負担を「見える化」することから、改革の一歩を踏み出してみませんか?

関連情報・ナビゲーション

テレワーク実践事例サイトはこちら

お問い合わせ

日本テレワーク協会 窓口 guide@japan-telework.or.jp (お手数ですが、@を半角に替えてください)