「ドクターは画面の向こう、隣にはいつもの看護師さん」

― "医療限界集落"の未来を灯す、長岡市のオンライン診療車「山古志モデル」の挑戦

導入団体情報

|

団体名: 新潟県長岡市 福祉保健部 保健医療課 事業概要: 新潟県の中央部に位置する、人口約25万人の市。今回の取り組みを主導した福祉保健部保健医療課は、地域医療体制の確保や感染症予防など、市民の健康を支える多様な業務を担っている。 |

|

|

|

導入前の課題(ビフォー):地域から医療の灯が消える

山古志地域では長年、ただ一人の医師が住民の健康を見守ってきました。しかし令和4年12月、その医師が高齢により引退したことで、山古志診療所は休止状態に陥ってしまったのです。

【通院できない高齢者たち】

運転免許を返納した高齢者にとって、数少ない公共交通機関を使っての通院は大きな負担でした。 特に冬の降雪期の通院負担は顕著で、医療から遠ざかってしまうことが懸念されました。

取り組み内容・導入したDX施策 (アクション):“走る診療所”の始動

「地域から医療の灯を消してはならない」。その一心で長岡市が下した決断は、スピード感をもって実行されました。

【オンライン診療「山古志モデル」の始動】

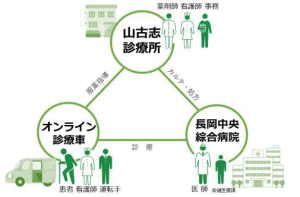

診療所休止の1ヶ月後、令和5年1月から、市内基幹病院の一つである長岡中央総合病院の医師が交代で山古志診療所に通い、外来診療を再開。同時期に、今後の医師不足を見据えたオンライン診療にも着手しました。

【"走る診療所"オンライン診療車の導入】

さらに同年11月、通院そのものが困難な患者さんのために、オンライン診療システムを搭載した「オンライン診療車」を導入。

看護師が同乗し、地域の集会所や患者さんの自宅前まで出向いて診療をサポートする体制を構築したのです。

【高精細な映像で、心も通う】

診察の質を担保するため、ギンガシステム社が開発し、富士フイルムビジネスイノベーションジャパン社が導入支援を行った高精細テレビ会議システム「LoopGate」を導入。画面越しでも患者の表情や顔色、患部の様子が鮮明に伝わり、また薬も手元カメラで確認することで、医師は病院にいながら、まるで対面しているかのような質の高い診察が可能になりました。

|

[オンライン診療車の車内で診療を受けている様子] |

[処方箋を画面で確認] |

期待される成果・効果 (アフター):DXがもたらした3つの希望

この「山古志モデル」は、地域に確かな希望をもたらしました。

【医療へのオンラインアクセスで「受診機会の創出」】

これまで医師が不在だった日にも、月1回のオンライン診療日を設け、導入から約2年半で、のべ199人の受診機会を創出しました。

【医師の働き方改革「移動時間 往復100分の削減」】

医師が病院から山古志診療所まで移動していた往復約100分の時間が削減されました。この場所にとらわれない働き方は、医師の負担を軽減し、持続可能な医療体制の維持や、新たな担い手確保の可能性に繋がっています。

【患者と家族に笑顔と安心を】

自宅近くで受診できるため、患者自身の移動や待ち時間、家族の送迎負担が大きく軽減。 アンケートでは「安心して受診できた」「継続して利用したい」という声が多数寄せられています。

[山古志モデル]

成功のポイント・工夫した点:なぜ「山古志モデル」は成功したのか

長岡市の挑戦が成功した背景には、単なるデジタル化に留まらない、3つの重要なポイントがありました。

1.都市の真似ではない「地域最適化」の発想

都市部の若者向けオンライン診療が個人のスマホで行われるのに対し、「山古志モデル」は高齢者のITへの不安に配慮。 看護師やスタッフが機器の操作から受診まで全面的にサポートする「人の手」を組み合わせることで、誰もが安心して利用できる仕組みをデザインしました。

2.成功の鍵は「D to P with N」

3.「オール長岡」の連携

今後の課題、取り組み:この灯を、さらに広く、永続的に

「山古志モデル」は、ゴールではなく新たなスタートです。長岡市は、すでに未来を見据えています。

【「山古志モデル」の横展開】

この成功事例を、他の医療アクセス困難地域へも普及させるため、民間の医療機関への働きかけを強化。令和7年10月からは、民間クリニックの参加を促すモデル事業をスタートさせる計画です。

【社会の変化に合わせたアップデート】

高齢者へのスマートフォン普及など、社会の変化に対応し、より効率的で利用しやすい運用方法を今後も模索していきます。

あなたの街の「医療アクセス」は、誰が守っていますか? 長岡市の挑戦は、テクノロジーが人の温もりと手を取り合った時、未来を照らす希望を生み出すことを教えてくれます。次は、あなたの番です。

関連情報・ナビゲーション

テレワーク実践事例サイトはこちら

お問い合わせ

日本テレワーク協会 窓口 guide@japan-telework.or.jp (お手数ですが、@を半角に替えてください)