未来都市・妙高市のDX戦略始動!ドローンが切り拓く天空の物流変革

「このままでは、地域の活力が失われてしまう」。多くの地方都市が抱える人口減少や高齢化、それに伴う人手不足という深刻な課題。新潟県妙高市は、この困難な状況を打破するため、ドローンという「空からの視点」で地域全体のDX(デジタルトランスフォーメーション)を加速させるという、壮大なビジョンを掲げました。

これは、単なる一つの課題解決に留まりません。物流、防災、農業、観光、インフラ点検など、地域が抱える多様な課題を「ドローン」という一つのテクノロジーで横断的に解決し、新たな価値と働き方を創造しようとする、SDGs未来都市・妙高市の挑戦です。本記事では、その壮大な計画の象徴ともいえる、山小屋への物資輸送プロジェクトの成果に迫ります。

導入団体情報

|

団体名: 新潟県妙高市 事業概要: 秀麗な妙高山麓に位置し、四季折々の豊かな自然を活かした観光業などを基幹産業とする都市。令和3年度に「SDGs未来都市」に選定され、ドローンをはじめとする先端技術を地域課題解決に活かし、持続可能なまちづくりを力強く推進しています。 |

導入前の課題(ビフォー)

妙高市の壮大なドローン戦略。その最初のターゲットの一つとなったのが、市が運営する山小屋「高谷池ヒュッテ」の物資輸送でした。長年、この山小屋は深刻な物流問題を抱えています。

【ヘリコプター輸送の限界】

シーズン初めに行う大規模な物資輸送はヘリコプターに依存していましたが、「高額なコスト」と、悪天候時には運航できないなど「臨機応変な対応が難しい」という問題を抱えています。

【歩荷(ぼっか)輸送の構造的課題】

人力による「歩荷」は、必要な物資を少量ずつ運ぶ重要な手段でしたが、全国的な「人手不足」と高齢化、そして一度に「運べる量が限られる」という構造的な課題に直面しています。

これらの課題は山小屋の安定運営を脅かし、従業員の大きな負担となっています。

取り組み内容・導入したDX施策 (アクション)

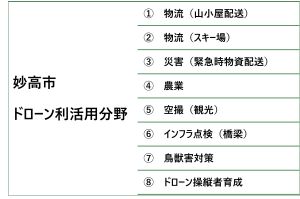

妙高市は、この山小屋の課題を、市全体のDX戦略を牽引する試金石と位置づけました。市が策定した「先進技術社会実装事業計画」では、ドローン利活用分野として以下の8つが定められており、今回の取り組みはその中の「物流(山小屋配送)」の実現に向けた具体的なアクションです。

[妙高市ドローン利活用8分野]

KDDIスマートドローン株式会社との連携のもと、具体的な実証実験が開始されました。

【使用機材】

最大30kgの荷物を搭載し長距離飛行が可能な、DJI社製の物流専用ドローン「FlyCart 30」を採用しました。

【飛行ルート】

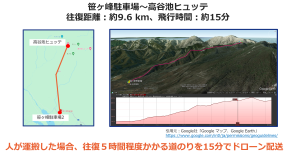

麓の笹ヶ峰駐車場を離陸拠点とし、目的地の高谷池ヒュッテまで、片道約8km、往復約9.6kmのルートを設定。人が歩けば往復5時間を要する険しい道のりです。

【輸送物】

実証実験では、山小屋で実際に必要となる燃料(20リットル)を想定し、同等の重量となる水などをペイロード(積載物、積載量)として輸送テストを重ねました。

【現場の工夫】

山間部でドローンとの直接通信を安定させるため、操縦者が「高所作業車」に乗って操作するという、現場ならではの工夫で通信環境を確保しました。

期待される成果・効果 (アフター)

実証実験は、市が描く未来の可能性を示す成果を収めました。

【圧倒的な時間短縮を実現】

人力で往復5時間を要していた輸送が、ドローンではわずか約15分で完了。緊急時の物資輸送や、従業員の負担軽減に繋がる道筋が示されました。

【重量物輸送の成功】

複数回にわたる段階的な試験を経て、最終的に最大21kgのペイロード(ウィンチ等を含めると総計26kg)を安定して輸送することに成功。山小屋運営に必要な燃料などの重量物を十分に運べる能力を証明しました。

【コスト削減と柔軟性の確保】

将来的に社会実装されれば、高コストだったヘリコプターのチャーター回数を減らし、必要な時に必要な分だけ物資を届けるという、コスト効率と柔軟性を両立した新たな物流モデルの構築が期待できます。

[輸送経路と時間比較※]

成功のポイント・工夫した点

今回の成功は、単に高性能なドローンを導入したからだけではありません。そこには、壮大なビジョンを実現するための、地道な努力と工夫がありました。

【徹底した安全管理と関係各所との連携】

実証にあたり、安全確保を最優先しました。事前に詳細な現地調査を行い、登山道の上空を避けた飛行ルートを設定。さらに、現地の環境省自然保護官事務所と連携し、イヌワシなど猛禽類の生息状況を確認し、その繁殖時期を避けてフライトを行うなど、自然環境への配慮も徹底しました。こうした丁寧なプロセスが、関係者の信頼を得てプロジェクトを円滑に進める礎となりました。

【現場の知恵で技術的制約を突破】

山間部では、ドローンと操縦者の間の通信を遮るものも多く、安定した運用が課題でした。この課題に対し、チームは操縦者が高さ9.9mの高所作業車の上からドローンを操縦するという工夫で対応。これにより、障害物を越えてドローンへの見通しと通信を確保し、安定した飛行を実現しました。既成概念にとらわれない現場の知恵が、技術的な壁を突破する原動力となったのです。

[高所作業車からドローンを操縦※]

【段階的検証による着実なステップアップ】

プロジェクトチームは、いきなり最終目標に挑むのではなく、段階的かつ緻密な検証を重ねました。9月の実証ではまず軽い荷物(5kg)から飛行を開始し、バッテリーの消耗具合や機体の安定性を慎重に確認。そこで得られたデータを基にシミュレーションを行い、安全性を確認した上で15kg、21kgと徐々にペイロードを増やしていきました。この着実なステップが、最終的な成功を確実なものにしました。

今後の課題、取り組み

今回の成功は、妙高市のDX戦略の序章に過ぎません。市はこの成果を確かな事業へと繋げ、さらに他の分野へと展開していくことを見据えています。

【ドローン活用の多角的な展開】

山小屋物流の成功を皮切りに、市はドローンの活用を以下の分野へも広げていく計画です。

〇災害対応: 令和元年の台風19号災害の教訓から、孤立集落への緊急物資輸送。

〇農業: 高齢化が進む農家の負担を軽減する、農薬散布の自動化。

〇観光: スキー客や登山客への飲食物提供や、記念の空撮サービスによる新たな体験価値の創出。

〇インフラ点検・鳥獣害対策: 危険な場所での橋梁点検や、夜間の鳥獣生態調査など、人の手では困難だった作業の代替。

【持続可能な運航体制の構築】

これらの多様な活用を支えるため、地域の事業者を操縦者とした運航体制の構築を検討しています。将来的には、地域の事業者が運航を担うことで、市内に新たな雇用と産業を生み出すエコシステムの構築を目指します。この挑戦は、一つの地方都市がテクノロジーを駆使して自らの未来を切り拓こうとする、力強い意志の表れです。

あなたの組織では、一つのテクノロジーを、部署や領域を横断して活用することで、どのような相乗効果を生み出せるでしょうか?妙高市の挑戦は、私たちにそんな問いを投げかけています。

※ 出典:KDDIスマートドローン株式会社資料

関連情報・ナビゲーション

テレワーク実践事例サイトはこちら

お問い合わせ

日本テレワーク協会 窓口 guide@japan-telework.or.jp (お手数ですが、@を半角に替えてください)