「AI活用を、一部の特技から組織の文化へ」ミロク情報サービスが挑む、現場主導のDX推進と働き方改革

「日々の業務に追われ、新しい挑戦のための時間がなかなか作れない…」「DXを推進したいが、どうすれば社員が『自分ごと』として捉え、主体的に関わってくれるのだろうか…」

多くの企業が直面するこの問いに、株式会社ミロク情報サービス(MJS)は、社員一人ひとりの意欲を起点とした、ユニークなアプローチで向き合っています。その名は「生成AI社内研究会」。これは、AIという新しいテクノロジーを一部の専門家のものとせず、組織全体の文化として根付かせようとするチャレンジングな試みです。完成された成功事例ではなく、試行錯誤しながら未来の働き方を模索する、MJSの現在進行形の挑戦を紹介します。

取り組み企業情報

|

企業名:株式会社ミロク情報サービス(MJS) 業界:情報通信業 全国の会計事務所と中堅・中小企業に対し、財務・会計システムおよび経営情報サービスを開発・販売。約8,400の会計事務所、約10万社の企業ユーザーを有する。 |

|

取り組み前の課題(ビフォー)

中堅・中小企業のIT化を長年支援してきたMJSですが、自社の業務プロセス、特に営業活動においては改善の余地がありました。

【ナレッジのサイロ化】

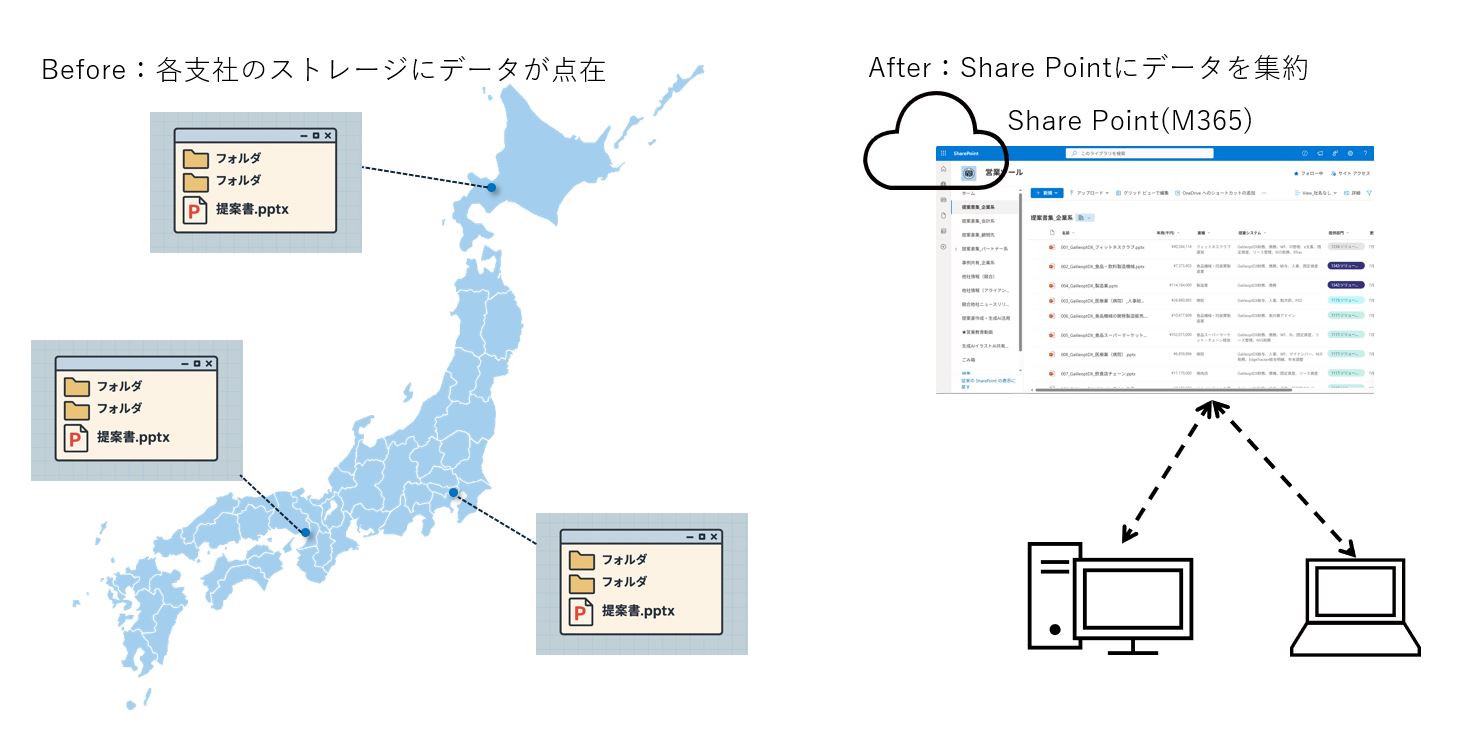

過去の提案書や成功事例が全国の拠点サーバーに分散して保存されており、組織としての貴重な知識が十分に共有・活用されていませんでした。

【業務品質の属人化】

参照できるナレッジが限られているため、提案書のクオリティが個々の担当者のスキルに依存しがちでした。

【最新技術活用の壁】

重要なデータがオンプレミスのサーバーにあったため、クラウドを前提とする最新の生成AIツールを業務に直接活用することが困難な状況でした。

取り組み内容・導入したDX施策 (アクション)

MJSは、これらの課題に対し、トップダウンでのツール導入やルール徹底ではなく、社員の自発的なエネルギーを原動力とする道を選びました。

|

|

[提案書作成のビフォーアフター]

「知りたい」「使ってみたい」から始まる「生成AI社内研究会」

2024年4月、営業本部内から希望者を募り「生成AI社内研究会」が発足しました。本部内の部署や役職、地域の垣根を越えて集まったメンバーは、現在では第3期を数え、累計180名以上が活動に参加しています。チームごとに業務でのAI活用法を探求し、定期的な発表会を通じて、発見や失敗談も含めたリアルな知見を営業本部内のみならず全社に共有しています。

AIが能力を発揮できる土台づくり

AIの性能を最大限に引き出すには、良質なデータ基盤が不可欠です。研究会のメンバーは、まず全国各拠点のオンプレミスにある提案書ファイルをクラウド(Microsoft 365 SharePoint)へ集約・整理することから始めました。この地道な作業が、後々の大きな変化を生むための重要な土台となりました。

試行錯誤から生まれた「活用メソッド」

研究会では、具体的な提案業務の各プロセスで、どのようにAI(Microsoft 365 Copilot)を使えば効果的かを、実践を通じて検証しました。その過程で生まれたノウハウやプロンプトの工夫は、「生成AI活用メソッド」としてまとめられ、誰もが参照できる組織の共有財産になりつつあります。

取り組みの成果と今後の可能性 (アフター)

|

このボトムアップの取り組みは、まだ道半ばながら、組織にポジティブな変化の兆しをもたらしています。 |

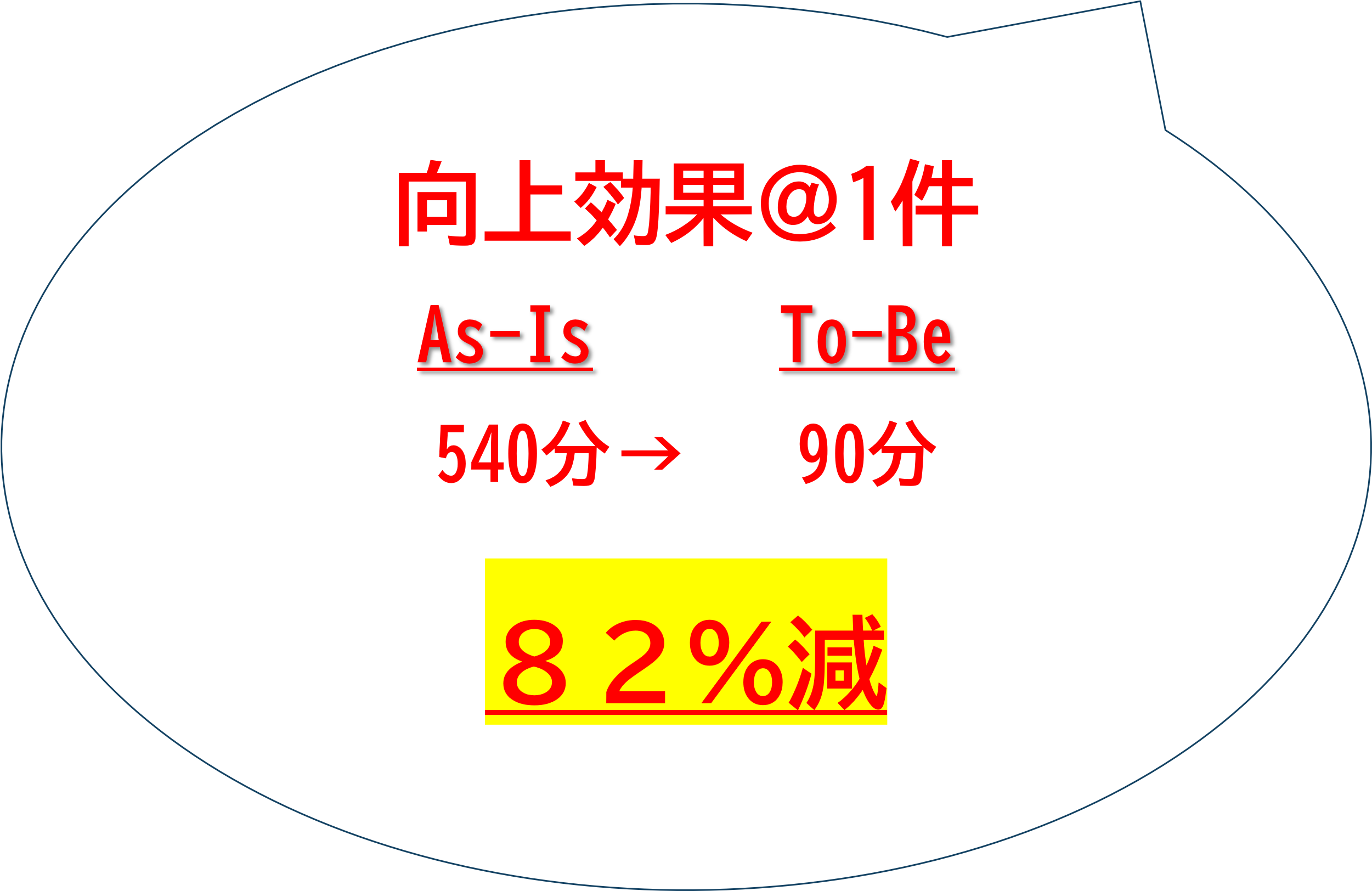

[提案プロセスの時間削減効果] |

業務効率化への確かな手応え

大きな成果の一つが、業務効率化の可能性です。一例として、従来は情報収集から構成案作成まで多くの時間を要していた提案書作成業務が、Copilotの活用により大幅に効率化されたケースが報告されています。ある試算では、これまで540分を要していた作業が90分まで短縮される可能性も示唆されており、創出された時間を顧客との対話といった、より本質的な活動に充てる試みが始まっています。

変化し始めた組織と人の意識

【ナレッジ共有文化の醸成】

提案書がSharePointに集約されたことで、若手社員がベテランの知見にアクセスしやすくなり、組織全体の提案力向上に繋がり始めています。

【AIへのリテラシー向上】

社員が自らAIに触れる機会が増えたことで、AIを「自分たちの仕事を助けてくれるパートナー」として捉える意識が芽生えています。この経験は、顧客にDXを提案する際の説得力にも繋がっています。

【新たな価値創造への挑戦】

社内でのAI活用で得た知見は、顧客向けに生成AIの提案やコンサルサービスに向けて活かされ始めています。中小企業向けに伴走型のDXコンサルとして活動を拡げて参ります。

取り組みを加速させたポイント・工夫した点

何よりも、社員の自発性を重んじる「研究会」という形式が、取り組みの大きな推進力となりました。自ら手を挙げたメンバーの熱意が、組織全体に良い影響を与えています。

【誰もが参加できるオープンな雰囲気】

誰もが情報交換できるコミュニティを設け、コンテストなどの遊び心ある企画を取り入れることで、楽しみながら学ぶ文化を育んでいます。

経営陣もこのボトムアップの動きを理解し、見守っています。研究会のキックオフには役員も参加し、社員の挑戦を後押しする姿勢を示したことも、活動の活性化に繋がりました。

今後の課題、取組

|

MJSのAIトランスフォーメーションは、まだ始まったばかりです。今後は、この取り組みをさらに深化させ、個人のスキルアップから組織全体の能力向上へと繋げていくことを目指しています。

現在は提案書作成など、業務効率化へのAI活用が図られていますが、他業務へのAI活用も広げていく計画です。その一環として、専用のAIチャットボットや商談支援エージェントの開発も視野に入れ、AIとの協働をより高度なレベルで実現していくことを探求しています。 |

[今後の展開例(商談支援Agent)] |

この挑戦の先に、どのような新しい働き方が待っているのか。MJSは、自社の変革を通じて、日本の中小企業に新たな可能性を示そうとしています。

この記事を読んで、あなたの組織では、新しいテクノロジーへの挑戦をどのように始められると感じましたか?完璧な計画よりも、まずは小さな一歩を踏み出すことが、未来を変えるきっかけになるのかもしれません。

関連情報・ナビゲーション

生成AI活用 問い合わせ対応Webサービス『MJS AIアシスト』

テレワーク実践事例サイトはこちら

お問い合わせ

日本テレワーク協会 窓口 guide@japan-telework.or.jp (お手数ですが、@を半角に替えてください)