船が出なくても事業は止まらない。離島勤務で証明した「完全テレワーク」が、福祉と地域の未来を拓く - リトルプランニングの働き方DX

「バックオフィス担当者が突然、遠隔地へ異動になったら…」「事業継続のために、今のうちから備えておくべきことは何だろう?」

多くの組織が抱えるこうした不安を、見事に乗り越えた福祉法人が北海道にあります。担当者が離島へ赴任するという予期せぬ事態にも、事業を一切止めることなく、むしろ新しい働き方の可能性を証明したのです。これは、逆境を好機に変えた、小さな法人の大きな挑戦の物語です。

導入企業情報

|

法人名: 一般社団法人リトルプランニング(相談支援事業所あさのは) 北海道羽幌町を拠点に、医療的ケアを要する児童や障がい者などを対象とした計画相談支援事業を展開。利用者とその家族に寄り添い、「あると安心できる存在」を目指している。 |

導入前の課題(ビフォー):担当者の離島赴任で直面した事業継続の危機

2019年5月、北海道羽幌町に設立された一般社団法人リトルプランニング。地域の福祉資源不足を何とかしたいという想いから始まったこの事業所では、バックオフィス業務の全てを、代表の夫であり、羽幌町役場に勤務する竹内雅彦氏が一手に担っていました。

そんな中、2020年4月に事態が急変します。竹内氏が、本土から船で約1時間の離島「天売島」へ転勤することになったのです。

【絶望的な物理的制約】

天売島への定期航路は、特に冬期間は1日1便しかなく、悪天候で月の半分が欠航することも珍しくありませんでした。

【コロナ禍という追い打ち】

折しも、新型コロナウイルス感染症の拡大が始まり、島と本土の往来自粛が要請される状況。対面での業務や手続きは、完全に不可能となりました。

【属人化していたバックオフィス業務】

会計、税務、労務、各種申請といった事業継続に不可欠な業務が、離島にいる竹内氏一人に集中。このままでは事業が立ち行かなくなるという、まさに危機的な状況でした。

|

|

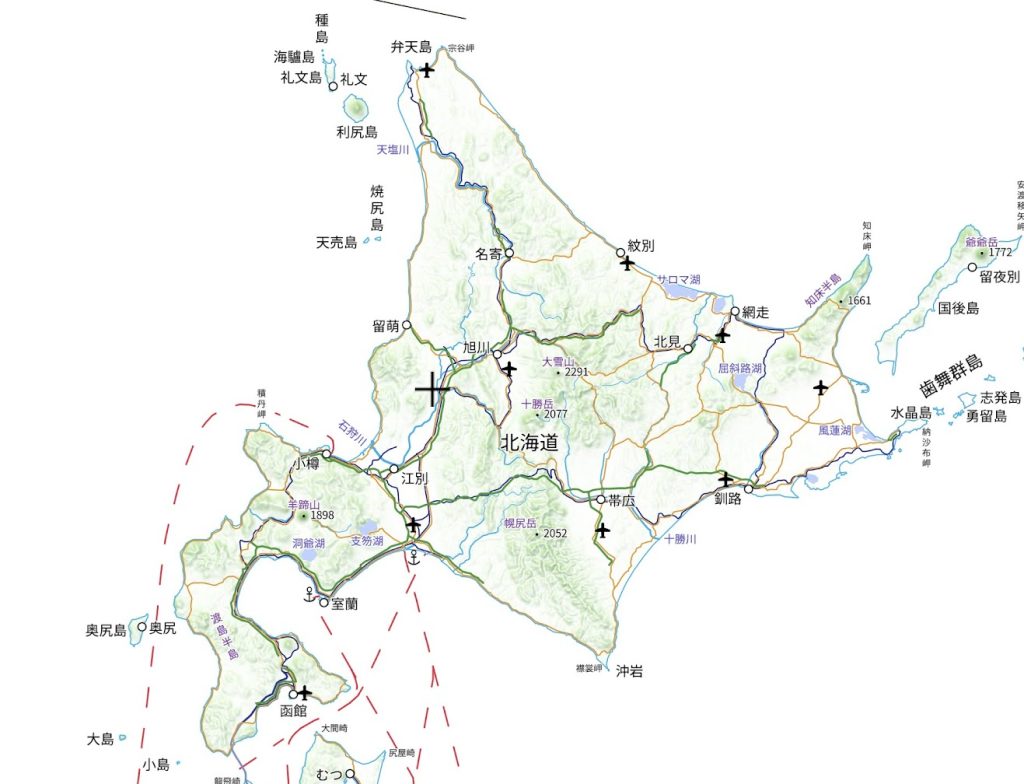

[天売島と羽幌町の地理的位置関係 出典:国土地理院地図Vector]

取り組み内容・導入したDX施策 (アクション):設立当初からの「完全デジタル化」思想

しかし、リトルプランニングはこの危機を乗り越えます。その理由は、設立当初からの竹内氏の先見性にありました。コロナ禍や離島赴任を予測していたわけではなく、「法人経営をどこまでデジタル化できるか?」という個人的な探求心から、徹底したクラウド化を進めていたのです。

【SaaSツールの全面導入】

✔ 会計・連携

クラウド会計ソフト「マネーフォワード」を導入し、記帳を自動化。顧問税理士もクラウドに強い専門家を選び、日常のやり取りは「Chatwork」、定期面談は「Zoom」と、全ての連携をオンラインで完結させました。

✔ 行政手続き

税務申告(e-Tax)、地方税(eL-Tax)、社会保険手続き(e-Gov)など、可能な限りの申請業務を電子化。わざわざ役所に出向く必要をなくしました。

【リモートアクセス環境の確保】

唯一ローカルPCにインストールされていた業務システムも、Windows標準の「リモートデスクトップ機能」を活用。離島の自宅から、羽幌町の事務所にあるPCを問題なく操作できる環境を整えました。

[PCを操作する竹内さん]

導入後の成果・効果 (アフター):BCPの実現と、場所を選ばない働き方の証明

徹底したデジタル化基盤があったからこそ、リトルプランニングのバックオフィス業務は、担当者が離島にいても一切止まることはありませんでした。

定性的成果

【事業継続計画(BCP)の実現】

船が何日欠航しようとも、会計処理から行政手続きまで全ての業務が滞りなく継続されました。まさに、DXによる事業継続性の証明です。

【究極のテレワークを実践】

竹内氏は天気の良い休日、海辺に椅子を持ち出してリモートワークをするなど、場所に縛られない働き方を実現しました。この経験は、同氏が役場のDX担当となった今、町のテレワーク推進にも役立つはずです。

定量的成果

【移動コスト・時間の完全ゼロ化】

札幌の税理士との打ち合わせや、各種手続きのための移動にかかる時間と費用がゼロになりました。

【ペーパーレス化の実現】

申請書類や帳簿が電子化されたことで、紙の印刷・郵送・保管コストを大幅に削減しました。

[美しい海辺で、ノートPCを開いて仕事]

成功のポイント・工夫した点:逆境を好機に変えた3つの秘訣

なぜ、リトルプランニングの挑戦は成功したのでしょうか。そこには、他の企業も参考にできる普遍的なポイントがありました。

【先見性に基づく「はじめからDX」】

問題が起きてから慌てて対応するのではなく、設立当初から徹底してデジタルツールを導入していたこと。竹内氏は「個人的な関心から始めた」と語りますが、その先見性が最大の成功要因でした。

【パートナー選びの重要性】

自社のデジタル化方針を理解し、同じ目線で併走してくれるパートナー(クラウドに強い会計事務所)を選んだことが、スムーズなリモート連携を実現する上で不可欠でした。

【困難を楽しむ「当事者意識」】

「離島赴任」という普通ならマイナスな状況を、DXの可能性を試す絶好の機会と、さりげなく捉えた竹内氏のポジティブな姿勢。この「自分ごと化」と探求心が、「はじめからDX」な働き方を支えました。

今後の課題、取り組み:福祉現場から地域全体へ、DXの輪を広げる

バックオフィス業務の完全テレワークを実現した竹内氏の挑戦は、まだ終わりません。

【福祉現場のDX】

今後は、事業の核である障がい者支援のケアプラン作成業務を電子化し、支援の質と効率をさらに高めることを目指しています。

【地域課題への貢献】

この経験を活かし、医療過疎といった地域課題を遠隔医療などで解決できないか、新たな挑戦を見据えています。

【町全体の働き方改革】

そして、リトルプランニングで得た経験も糧に、羽幌町役場、そして地域全体の働き方改革を推進していく計画です。

[天売島サンセット]

この事例は、DXが単なる業務効率化ツールではなく、予期せぬ事態から事業を守り、働く場所の制約から人々を解放し、ひいては地域全体の未来をも豊かにする力を持っていることを示しています。あなたの組織のバックオフィスは、今のままで本当に大丈夫ですか? まずは一つ、身近な業務のクラウド化から、未来への備えを始めてみてはいかがでしょうか。

関連情報・ナビゲーション

テレワーク実践事例サイトはこちら

お問い合わせ

日本テレワーク協会 窓口 guide@japan-telework.or.jp (お手数ですが、@を半角に替えてください)