平時は柔軟な働き方、有事は最強の砦に。防府保健所が挑んだ『変身するオフィス』が拓く、住民を守る働き方DX

「災害や未知の感染症は、いつやってくるか分からない。そんな『もしも』の時に、本当に住民の命と健康を守れる体制は整っているだろうか?」

「一方で、職員のワークライフバランスを犠牲にしては、持続可能な組織とは言えない…。」

多くの組織、特に公的機関のリーダーが抱えるこのジレンマ。山口県防府保健所は、コロナ禍という未曾有の危機を乗り越えた経験から、この難題に正面から向き合いました。彼らが新庁舎への移転を機に実現した、平時の「働きやすさ」と有事の「強靭さ」を両立させる働き方DX。その裏側には、逆境をバネにした壮絶な挑戦の物語がありました。

導入団体情報

右から山口県防府保健所 原田所長、岡田副部長 右から山口県防府保健所 原田所長、岡田副部長

|

団体名: 山口県防府保健所 山口県内初の保健所として設立。平成22年度に山口健康福祉センターの支所となるが、令和4年度に健康危機管理強化のため、保健所に改組された。現在は地域の健康危機管理、難病対策、精神保健、食品衛生などを担う広域的・専門的拠点。 |

|---|

導入前の課題(ビフォー):逆境の連続が変革の土壌となった

2022年1月、防府市新庁舎への移転を控えた防府保健所は、複数の深刻な課題に直面していました。

【コロナ禍で露呈した人員不足】

過去の組織改編で職員数が削減されていた中、新型コロナウイルス感染症が発生。応援職員を日に最大24人、のべ4,349人も受け入れながら対応にあたるも、現場は圧倒的なマンパワー不足に苦しみました。

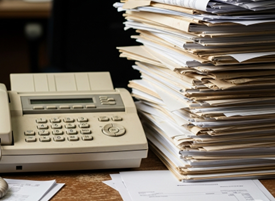

【時代遅れの業務プロセス】

紙の書類への押印やFAXでの情報共有といったアナログな業務が根強く残っており、迅速な意思決定や情報共有の大きな障壁となっていました。

【物理的なスペースの制約】

移転先のスペースが限られており、将来的な拡張も事実上困難な状況でした。にもかかわらず、コロナ対応もあって職員は増員されており、一人当たりの執務スペースはむしろ手狭になることが予想されました。

【「働き方改革」という時代の要請】

育児や介護をしながら働く職員も増え、在宅勤務など柔軟で多様な働き方への対応は待ったなしの状況でした。

|

[新型コロナ。未だ鮮明な紙の山と闘った記憶] このままでは、次のパンデミックや大規模災害が起きた時に、住民を守り切れない。職員も疲弊しきってしまう。強い危機感が、前例のない改革へと彼らを突き動かしたのです。 |

|

取り組み内容・導入したDX施策 (アクション):『変身するオフィス』の誕生

「移転は最大のチャンスだ」。防府保健所は、この逆境を好機と捉え、働き方の根幹を覆す2大施策を決行しました。

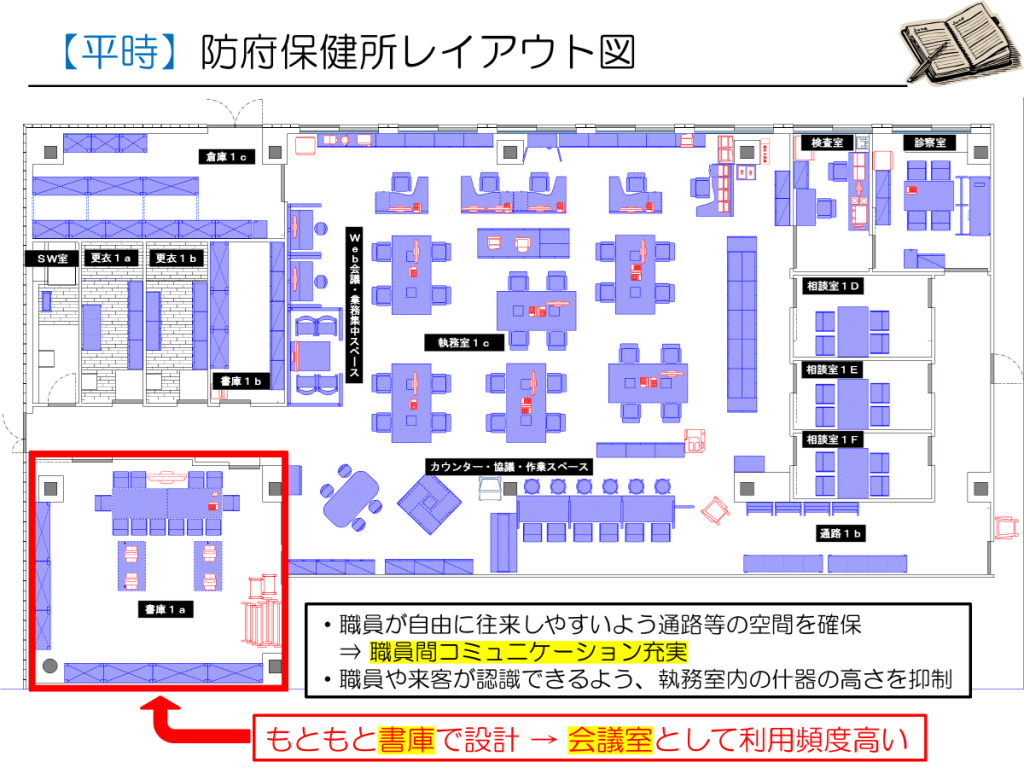

1.フリーアドレスの導入と「デュアルユース」設計

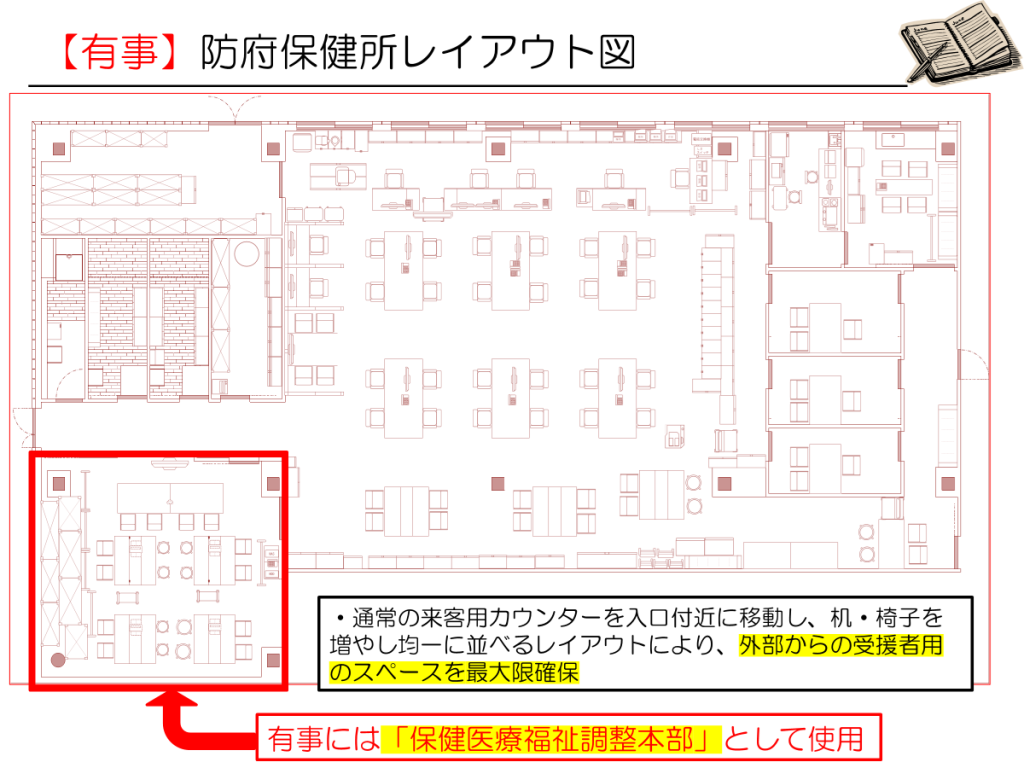

単なる固定席の廃止ではありませんでした。彼らが目指したのは、平時と有事で役割を変える「デュアルユース(二刀流)」なオフィスです。

|

【平時モード】 部署間の壁を取り払い、職員が自由に席を選べるようにしました。これにより、自然なコミュニケーションが生まれやすい、風通しの良いレイアウトを実現しています。 |

|

|

|

【有事モード】 災害やパンデミック発生時には、簡単なレイアウト変更で、外部からの応援部隊のための執務スペースを瞬時に最大化します。限られた空間を最大限に活用し、保健所が「保健医療福祉調整本部」という司令塔になるための設計です。 |

|

|

2.フリーアドレスを成功させるための周到な準備

フリーアドレスを成功させるため、移転前から周到な準備を進めました。

【ペーパーレスの断行】

大量の保管文書をPDF化し、紙の書類を前提とした業務を徹底的に見直しました。これにより、書類保管スペースを大幅に削減し、限られた空間を有効活用する道筋をつけました。

【職員を巻き込んだルール作り】

各部署から選ばれたメンバーでプロジェクトチームを結成し、フリーアドレスのメリット・デメリットを共有。現場の意見を吸い上げながら、運用するための「グランドルール」を策定しました。

【外部の知見の積極活用】

先進的な取り組みを進める県庁の他部署や民間企業を視察したほか、保健所建築の専門家である摂南大学の池内教授からも助言を受け、計画の客観性と実用性を高めました。

導入後の成果・効果 (アフター):組織の「基礎体力」が劇的に向上

この大胆な改革は、目に見える形で組織を強く、しなやかに変えました。

【コミュニケーションの質的向上】

フリーアドレスによって部署の垣根を越えた会話が日常的に生まれ、組織の一体感が醸成されました。これにより、課題の早期発見やスムーズな連携につながっています。

【柔軟な働き方の実現】

デジタル化により、在宅勤務や電子決裁が可能になりました。育児や介護など、職員一人ひとりの事情に合わせた働き方が可能になり、ワークライフバランスが向上しました。

【BCP(事業継続計画)の飛躍的強化】

有事を想定したレイアウト変更訓練を重ねることで、万が一の際にも迅速に司令塔機能を立ち上げ、多くの応援を受け入れられる体制が整いました。これは、まさに組織の「レジリエンス(強靭性)」が向上した瞬間です。

【職員の意識改革】

最も大きな成果は、職員のマインドセットの変化かもしれません。「できない理由を探すのではなく、どうすればできるかを考える」という、前向きで創造的な文化が根付きました。

[フリーアドレスのオフィス]

成功のポイント・工夫した点:変革を成功に導いた5つのカギ

なぜ、前例の少ない公的機関で、これほどの大改革を成し遂げられたのでしょうか。

【強いリーダーシップと明確なビジョン】

「コロナ禍の教訓を未来に活かす」というトップの強い意志が、困難な改革を推し進める原動力となりました。

【「移転」をDXの起爆剤とした戦略性】

避けられない「移転」というイベントを、単なる引っ越しで終わらせず、組織変革の絶好の機会と捉えた戦略的な発想がありました。

【徹底した「準備」と「巻き込み」】

移転前からペーパーレス化を先行して完了させ、現場の職員を巻き込んだプロジェクトチームで丁寧に合意形成を図ったことが、円滑な移行の鍵でした。

【「デュアルユース」という秀逸なコンセプト】

「平時の効率化」と「有事の強靭化」という2つの価値を同時に追求するコンセプトが、職員や関係者の納得感を高め、改革の意義を明確にしました。

【PDCAを回し続ける改善力】

一度決めたルールに固執せず、運用しながら課題を見つけ、都度グランドルールを見直すことで、変化に対応し続けています。

[平時の来客用カウンター。有事には入り口に移動させ、応援者用スペースに。]

今後の課題、取り組み

防府保健所の挑戦はまだ道半ばです。

今後は、高齢者などデジタルに不慣れな住民への丁寧な対応や、平時と有事で求められるレベルが異なるデータセキュリティの柔軟な運用などが次のテーマとなります。しかし、この改革で得た「どうすればできるかを考える」文化は、どんな難題をも乗り越える力となるでしょう。

コロナ禍の最前線で得た教訓を、組織の血肉へと変えた防府保健所。その取り組みは、予測困難な時代を生き抜くすべての組織にとって、働き方、そして組織のあり方そのものを考える上で、大きなヒントを与えてくれます。

あなたの組織では、「平時」の働き方と「有事」の備えは、どのように繋がっていますか?まずは、現状の課題をチームで書き出すことから、未来への変革を始めてみてはいかがでしょうか。

関連情報・ナビゲーション

テレワーク実践事例サイトはこちら

お問い合わせ

日本テレワーク協会 窓口 guide@japan-telework.or.jp (お手数ですが、@を半角に替えてください)