2度の挫折を経て、五目亭のバックオフィス業務のDX化が年間300時間の時短を生んだ舞台裏

「新しいことを覚えるのが嫌だ」 「今のやり方で困っていない」 「システム導入コストが高すぎる」。

DX推進の前に立ちはだかる、厚く、高い壁。福井県で複数の飲食店を経営する五目亭株式会社も、過去2度にわたり検討したものの実現できなかったバックオフィス業務のDX化。「子供が働きたいと思えるような飲食業を目指す」 という強い信念のもと、PCが決して得意ではなかった社長自らが先頭に立ち、ついに3度目の挑戦で業務改革を成し遂げました。業務の効率化のみならず、従業員の自発的な工夫さえ生み出した取り組みとは…

導入企業情報

|

企業名:五目亭株式会社 業界:飲食業 従業員数:60名 |

|

|

導入前の課題(ビフォー)

五十嵐社長が事業を継承した当初、社内は昔ながらの飲食業の姿そのものでした。

【紙とFAXが中心のアナログ業務】

営業日報は現場で手書きし、本部へFAX。本部ではそのFAXを見て、さらにExcelへ手入力するという二重の手間が発生していました。タイムカード管理も同様にFAXに依存していました。

【非効率が生む長時間労働】

「見て覚えろ」という文化が根付き、マニュアルも形骸化。バックオフィス業務の非効率さが、従業員の長時間労働につながっていました。

【改革への心理的抵抗】

新しいことへの挑戦には「パソコンが詳しくないから使えない」といった声や、「現状維持で問題ない」という根強い抵抗感がありました。事務作業は社長の母親が一人で担っていたという背景もありました。

取り組み内容・導入したDX施策 (アクション)

2度の挫折を経て、同社がたどり着いたのは「現場主導」で「自分たちの手で」改革を進めるという答えでした。

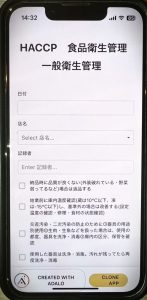

【ノーコードツールでの自社アプリ開発】

高額なシステムやカスタマイズ性の低いツールの導入を避け、アプリを簡単に構築可能なノーコードツール「Adalo」を選択しました。社長自らが教育プログラムを受講し、営業日報やタイムカード機能を持つアプリの試作品を作成。

【現場の声を取り入れたアジャイルな改善】

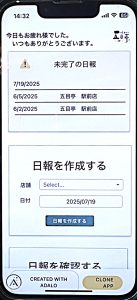

最初から完璧なものは目指しませんでした。社長は年配の従業員にも試作品を使ってもらい、「字が小さくて見えない」「タブレットよりスマホで使いたい」といった率直なフィードバックを収集。その日のうちに修正するというサイクルを繰り返し、誰もが直感的に使えるツールへと磨き上げていきました

【「納得」を重視した丁寧な展開】

全店一斉導入ではなく、まずはトライアル店舗からスタートしました。社長自らが何度も現場に足を運び、「これをやれば事務所の人が助かるし、自分たちの作業も楽になる」というメリットを丁寧に説明。反対する従業員にも根気強く寄り添い、共に実践することで、徐々に理解の輪を広げていきました。

【感覚の「数値化」で教育もDX】

「笑顔」「声の大きさ」といった指導者によって基準がぶれがちな項目もDXの対象に。「笑顔とは、歯が6本見えている状態」「声の大きさは85デシベル以上」と写真や数値で具体的に定義し、誰が教えても同じ基準で指導できる教育マニュアルアプリを開発中です。

|

[営業日報投入画面]

|

[営業日報管理画面] |

導入後の成果・効果 (アフター)

✔ 年間約300時間の業務削減

✔ 従業員の自発的なIT活用

✔ ペーパーレス化とコスト削減

✔ 価値創造への時間投資

成功のポイント・工夫した点

なぜ五目亭は、DXを成功させられたのでしょうか。

【社長自らが汗をかく「伴走力」】

「DXを導入して終わり」ではなく、社長自らが現場に出向き、従業員の隣に立って使い方を教え、不満や要望に耳を傾け、即座に改善する。この「面倒くさい」とも思える地道な寄り添いこそが、従業員の信頼と当事者意識を育んだ最大の要因です。

【「何のため」という目的の共有】

「DXはあくまで手段。目的は、子供が働きたい飲食業になること」。このブレないビジョンを社長が語り続けたことで、DXが「自分たちの未来を良くするためのプロジェクト」として全社に浸透しました。

【挑戦を許容する企業文化】

もともと社風として、新しいことへの挑戦を良しとする風土があったことも成功を後押ししました。

今後の課題、取り組み

五目亭の挑戦は続きます。現在は、前述の「教育マニュアルアプリ」の完成を急ぐと同時に、お客様向けの「自社アプリ」開発にも着手しています。紙のポイントカードを電子化するだけでなく、お客様が写真などを投稿できるSNSのような機能を盛り込み、お客様を巻き込んだファンコミュニティの形成を目指しています 。

五目亭の五十嵐社長はインタビューでこう語りました。「DXやマニュアル作りは『重要度は高いけど、緊急性が低いもの』。でもそれを放置すれば、いずれ緊急性が高い問題になってしまう」。

多くの経営者が日々の業務に追われ、後回しにしがちな本質的な課題。五目亭の事例は、その「重要だが緊急でないこと」に、トップの強い意志と現場を巻き込む力をもって向き合うことの重要性を教えてくれます。あなたの会社が本当に向き合うべき課題は何でしょうか?五目亭の挑戦は、その答えを探すヒントになるはずです。

関連情報・ナビゲーション

テレワーク実践事例サイトはこちら

お問い合わせ

日本テレワーク協会 窓口 guide@japan-telework.or.jp (お手数ですが、@を半角に替えてください)