止まっていた時間が動き出した!現場の熱意とトップの覚悟が生んだ、残業72.7%削減のDX改革

「うちの会社、止まっていた時間が動き出したよ!」

ある日、ドライバーからかけられたこの一言は、富良野通運株式会社の永吉大介社長にとって、これまでの苦労が報われた瞬間でした。日々の請求業務や勤怠管理に追われ、「未来のための仕事」に踏み出せずにいた地方の運送会社が、いかにして従業員主導のDXを成し遂げ、働きがいと生産性の大幅な向上を実現したのか。その軌跡を追います。

導入企業情報

|

企業名: 富良野通運株式会社 業界:運輸業・郵便業 |

導入前の課題(ビフォー)

永吉社長が就任した当時、同社は多くの地方企業と同様の課題を抱えていました。

【非効率なバックオフィス業務】

30年来のデータベースシステムは手入力が基本で、入力ミスや転記ミスが頻発。請求書の発行には7日以上、月次決算の把握には20日以上を要し、迅速な経営判断の足かせとなっていた。

【迫りくる「2024年問題」】

ドライバーの残業時間上限規制が目前に迫る中、従来の出勤簿や日報の手入力集計では、リアルタイムな労働時間管理が不可能だった。

【未来を描けない閉塞感】

「請求書からはじまる会計処理や、勤怠管理の整理に蝕まれ、未来のための仕事が出来ていない」。永吉社長は当時の状況をこう振り返ります。バックオフィス業務の負担が、会社全体の成長意欲を削いでいました。

取り組み内容・導入したDX施策 (アクション)

同社のDXは、一人のパート社員の熱意から始まりました。東京の大手運送会社のシステム画面のハードコピー2枚だけをヒントに、1年半かけて独力で通運システム「FRII(フリー)」をACCESSで開発。この成功体験が、全社的なDXへの大きな素地となったのです。

大きな転機は2023年、富良野市のDXセミナーでの出会いでした。Microsoft 365の活用を決めると、外部の専門家を招き、月2回の勉強会を開始。社長自らも参加し、社員と共に新しいシステムの構築を進めました。

【主な取り組み】

<勤怠管理システムの内製化>

✔ 管理者はPower Appsで内容を確認・修正し、データはPower BIでリアルタイムにグラフ化。残業時間が可視化され、給与管理ソフト(PCA)へも連携可能に。

[紙の出勤簿とスマホアプリ画面の比較]

導入後の成果・効果 (アフター)

定量的成果

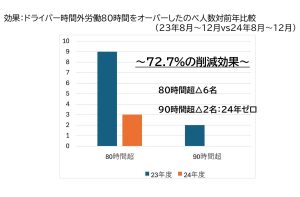

【時間外労働が大幅に減少】

システム導入後、ドライバーの時間外労働が前年同月比で 80時間超の対象者が72.7%減少 (のべ9名→3名)、90時間超の対象者はゼロに。リアルタイムでの労働時間把握により、超過しそうな場合は事前に勤務調整できる体制が整いました。

【バックオフィス業務の効率化】

請求書発行にかかる時間が7日から3営業日以内に短縮。総務担当社員4名が毎日1~2時間かけていた手入力作業がゼロになり、1名を他部門へ再配置。

【ペーパーレス化の実現】

休暇申請などがアプリ化され、紙のやり取りが不要になりました。

[時間外労働80時間超のべ人数の削減効果]

定性的成果

【従業員の自主性と働きがいの向上】

「止まっていた時間が動き出した」というドライバーの言葉に象徴されるように、社員が自主的に業務改善を提案するようになりました。2024年の本社移転時には、社員のアイデアでフリーアドレスに近いオフィスが実現しました。

【社内DX人材の育成】

システム開発を主導できる社員が3名誕生し、さらなる改善活動の担い手となっています。

成功のポイント・工夫した点

富良野通運のDX成功の裏には、明確な秘訣がありました。

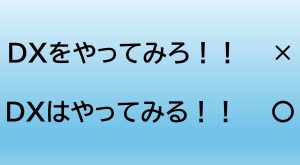

【トップの強い覚悟と現場への没入】

「“DXをやってみろ”と部下に丸投げするのではなく、“DXは(私が)やってみる”という覚悟で臨んだ」と永吉社長は語ります。開発会議には必ず参加し、部署や支店ごとに存在した属人的な「謎ルール」を発掘・整理。トップ自らが曖昧さを排除し、判断の高速化を図ったことが、プロジェクト停滞を防ぐ最大の要因でした。

[トップの姿勢の違い]

【社員の納得感を醸成する対話】

なぜDXが必要なのか、そのメリットや目標を研修会や会議の場で何度も繰り返し説明。「一つの入力で全てを終わらせる。空いた時間で別の付加価値のある仕事をする」という明確なビジョンを共有し、社員の理解と協力を得ました。

【スモールスタートと成功体験】

一人のパート社員が開発した「FRII(フリー)」の成功が、「自分たちにもできる」という自信を社内に育み、全社的なDXへの機運を高めました。

今後の課題、取り組み

「システムを組むことは、会社を整えることと同義語」と語る永吉社長。同社の挑戦はまだ続きます。北海道のデジタル技術導入補助金も活用し、現在はPower Appsによる「配車システム」や、ACCESSによる「倉庫の入出庫管理システム」の開発を進めています。社員がより働きやすく、付加価値の高い仕事に挑戦できる環境整備を、DXの力でさらに加速させていく計画です。

あなたの会社では、DX推進の足かせとなる目には見えない「謎のルール」や「属人化した業務」が眠っていませんか?

関連情報・ナビゲーション

テレワーク実践事例サイトはこちら

お問い合わせ

日本テレワーク協会 窓口 guide@japan-telework.or.jp (お手数ですが、@を半角に替えてください)