勘と経験を「見える化」するDX。福井県農業試験場がドローンで実現した、収量・利益アップと働き方改革

「天候不順で毎年の収量が安定しない」「肥料代は上がる一方だ」「後継者不足で、広大な農地を管理しきれない」…そんな悩みを抱える農業経営者の方も多いのではないでしょうか。長年の勘と経験が頼りだった農業の世界に、今、テクノロジーが大きな変革をもたらそうとしています。福井県農業試験場の挑戦は、そんな未来を具体的に示す、希望に満ちた物語です。

取り組み団体情報

|

団体名:福井県農業試験場 1899年(明治33年)に農事試験場として発足して以来、120年以上の歴史を持つ研究機関です。国民的ブランド米「コシヒカリ」や、その正統後継品種「いちほまれ」など、数々の有名品種を開発。福井県の基幹産業である農業の発展のため、品種開発から生産技術、経営改善に至るまで幅広い研究と指導を行っています。 |

取り組み前の課題(ビフォー)

長年、日本の食卓を支えてきた米作り。しかしその現場は、多くの構造的な課題に直面していました。

【大規模化と管理の限界】

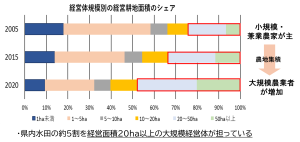

担い手への農地集約が進み、県内では20ha以上の大規模経営体が約5割を占めるようになりました。しかし、広大な圃場をすべてきめ細かく管理することは物理的に難しく、画一的な管理に頼らざるを得ない状況でした。

【不安定な収量と品質】

温暖化の影響や地力の低下により、同じ方法で栽培しても年によって収量や品質に大きなバラつきが生じていました。これは経営の不安定化に直結する深刻な問題です。

【熟練の技への依存】

稲の生育状況を的確に見極め、最適なタイミングで追肥を行う「穂肥(ほごえ)」は、収量と品質を左右する重要な作業です。しかし、これには熟練農家の長年の経験と勘が不可欠で、その「匠の技」の継承が大きな課題となっていました。

【コスト上昇と環境問題】

肥料価格の高騰が経営を圧迫。特に、一度まけば追肥の手間が省ける高価な「一括肥料」は、プラスチックでコーティングされており、近年問題視される海洋プラスチックごみの一因となる懸念もありました。

[経営体規模別の経営耕地面積のシェアの推移(出典:福井県農業試験場資料)]

取り組み内容・導入したDX施策 (アクション)

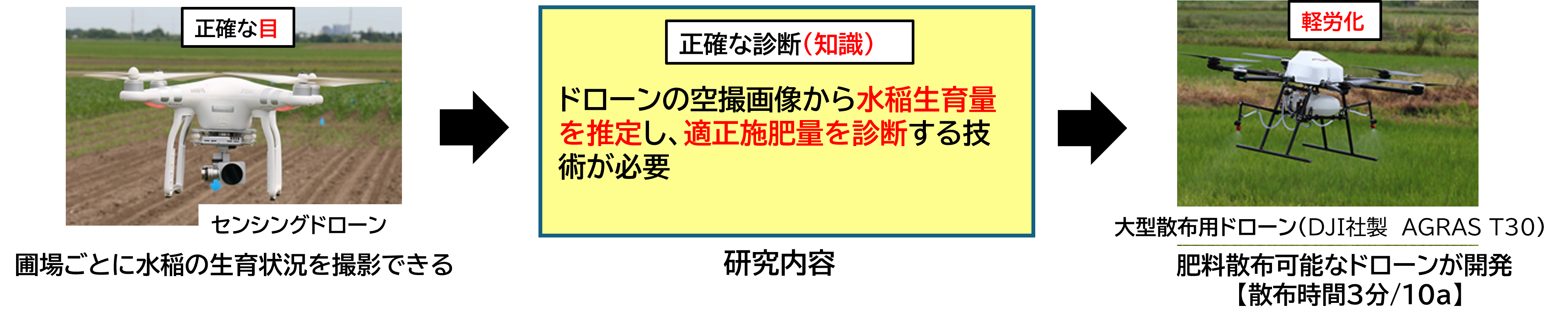

これらの複合的な課題を解決するため、福井県農業試験場が乗り出したのが、ドローンを駆使した次世代型農業技術の開発でした。熟練の「目」と「判断力」をテクノロジーで再現し、誰もが高品質・高収量を実現できる仕組みを目指したのです。

【ドローンによる「空からの診断」】

マルチスペクトルカメラという特殊なカメラを搭載したセンシングドローンで、上空から圃場を撮影。人の目では判別しにくい稲の生育状況や活性度を、色の違いとしてデータ化(見える化)しました。

【独自の「推定モデル」による最適処方箋の作成】

長年の研究で蓄積したデータに基づき、空撮画像から圃場ごとの最適な肥料の量を自動で算出する独自の推定モデルを開発。これにより、撮影時の天候や太陽の角度に左右されない、正確な診断が可能になりました。まさに、匠の技をデジタル化した「最適処方箋」です。

【ドローンによる「ピンポイント自動施肥」】

診断結果に基づき、大型の散布ドローンが、正確に施肥します。これにより、施肥作業の大幅な省力化と効率化を実現しました。

【農家との二人三脚での実証】

この革新的な技術を絵に描いた餅で終わらせないため、地域の担い手である大規模農家と連携し、現場での実証実験を実施。ドローンの操作講習会やデータ解析の勉強会を開き、現場のリアルな声に耳を傾けながら、技術の実用性を高めていきました。

[ドローンによるセンシングと施肥、それをつなぐ研究内容(出典:福井県農業試験場資料)]

取り組み後の成果・効果 (アフター)

この取り組みは、目覚ましい成果を上げました。データに基づいた的確な管理が、収量、利益、そして働き方にも大きなプラスの効果をもたらしたのです。

【驚異的な収益向上】

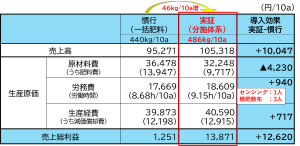

実証試験に参加した4つの経営体では、従来の一括肥料を使った栽培に比べ、10aあたり平均62kg、最大で99kgもの増収を達成しました。これにより、10aあたりの売上総利益は、従来の1,251円から13,871円へと、実に10倍以上に跳ね上がりました。

[一括肥料と分施体系での売上総利益比較(出典:福井県農業試験場資料)]

【コスト削減と環境貢献の両立】

高価な一括肥料から、より安価な肥料の分施体系に切り替えたことで、肥料費を約4割(10aあたり-4,230円)削減。同時に、脱プラスチックにも貢献し、環境負荷の低減も実現しました。

【労働生産性の向上】

ドローンによる診断や施肥により、労働時間は10aあたり0.47時間(約28分)微増したものの、それをはるかに上回る収益増を達成。時間あたりの付加価値、すなわち労働生産性が大きく向上したことを意味します。

成果のポイント・工夫した点

なぜ、これほどの成果を上げることができたのでしょうか。そこには、テクノロジーを現場に根付かせるための、3つの重要なポイントがありました。

【課題の「見える化」と「数値化」】

「天候のせい」で片付けられがちだった収量のバラつきを、「圃場ごとの生育ムラ」という具体的な課題として捉え直し、ドローンを活用しデータ化しました。解決すべき課題の的を明確に絞ったことが、成功の最大の要因でした。

【「診断」から「実行」までの一貫したソリューション】

単に生育状況を可視化するだけではありませんでした。最適な施肥量を算出し、ドローンが自動で散布するまでの一連の流れをパッケージ化。担当者が強調するように、生育の違いを見極める「目」、適正量を判断する「知識」、そして施肥の「労力」という、これまで熟練農家が担ってきた3つの要素を、テクノロジーで支援する仕組みを構築したのです。

【現場主義に徹した技術開発と普及】

開発段階から地域の担い手農家と密に連携。講習会を通じて「年に1回のことなので忘れてしまう」「PC操作をもっと簡単にしてほしい」といった現場の率直な声に真摯に耳を傾け、改善を重ねたことが、使いやすい実用的な技術への昇華につながりました。

今後の課題、取り組み

この挑戦はまだ道半ばです。福井県農業試験場は、次を目指しています。

【対象品種の拡大】

現在は早生品種「ハナエチゼン」で確立したこの技術を、今後は福井県の主力品種である「コシヒカリ」や「いちほまれ」といった中晩生品種へも展開することを目指しています。

【技術のさらなる高度化と簡易化】

農家の声に応え、ドローンの飛行時間の延長や、PC・アプリ操作のさらなる簡略化を進めていきます。また、将来的には、一枚の田んぼの中でも生育ムラに応じて施肥量を変える、より高度な「可変施肥技術」」の開発も視野に入れています。

あなたの会社では、長年の「勘」や「経験」に頼っている業務はありませんか?福井県農業試験場の事例は、それらをデータで「見える化」し、科学的なアプローチに変えることで、生産性と働きがいを向上させられる可能性を示しています。まずは自社のどこにDXのメスを入れられるか、仲間と話し合ってみてはいかがでしょうか。

関連情報・ナビゲーション

テレワーク実践事例サイトはこちら

お問い合わせ

日本テレワーク協会 窓口 guide@japan-telework.or.jp (お手数ですが、@を半角に替えてください)