ベテラン担当者の“暗号”を解読せよ!タブレット1台で在庫3割削減と属人化解消を実現した老舗繊維メーカーの倉庫DX

「あの糸、どこにあったかな?」「次の予定はどうなってる?」――。かつての冨士経編の倉庫では、こうした会話が日常的に飛び交い、そのたびに一人のベテラン担当者の手が止まっていました。

導入企業情報

|

企業名:冨士経編株式会社 事業概要: 1959年創業の繊維メーカー。白衣などのユニフォーム用途を中心としたニット生地の企画・製造を行う「経編事業部」と、ホテル・エステ用のリラックスウェアやシニア向けケアウェアなどを手掛ける「製品事業部」の二つの柱で事業を展開。 |

|---|

導入前の課題(ビフォー):どこにあるのに分からない…担当者の頭の中にあった「見えない在庫」

同社が長年抱えていた課題は、多くの製造現場が共感するであろう、深刻な「属人化」でした。

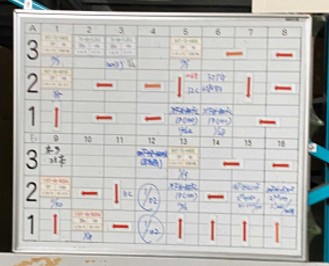

【暗号と化したホワイトボード】

倉庫の棚の在庫状況は、ホワイトボードに手書きと矢印のマグネットで管理。しかし、その内容は担当者しか理解できない「暗号」のような状態で、他の従業員にはどこに何があるのかわかりませんでした。

【多重入力と更新漏れの温床】

現場では、個人ノートへのメモ、手書きの管理シート、Excelへの入力、そしてホワイトボードへの記入と、同じ情報を何度も手作業で転記していました。この非効率な作業は、更新漏れや記入ミスの原因となり、データの正確性を損なっていました。

【ブラックボックス化した在庫】

正確な在庫量がリアルタイムに把握できないため、気づかぬうちに在庫が過剰になったり、逆に欠品リスクを抱えたりする状態でした。担当者が不在の日は、業務が滞ってしまうリスクも常にありました。

[かつて使われていたホワイトボード。担当者以外には解読困難だった]

取り組み内容・導入したDX施策 (アクション):徹底的に「現場目線」を貫いた倉庫管理システム

この根深い課題を解決するため、同社は倉庫管理業務のデジタル化を決断。しかし、それは単にシステムを導入するだけではありませんでした。成功の鍵は、徹底した「現場目線」にありました。

【倉庫の見える化】

導入の核となったのは、社内の基幹システムと連携した「倉庫管理システム」です。これにより、これまでバラバラだった在庫情報が一元管理され、事務所のPCや現場のタブレットから誰もがリアルタイムに正確な在庫状況を把握できるようになりました。

【ホワイトボードからタブレットへ】

現場の作業者がPC操作に不慣れな年配層であることも考慮し、あえてPCではなくタブレットを導入。ホワイトボードに書き込むような感覚で、指でタッチして直感的に操作できるインターフェースにこだわりました。画面レイアウトも、以前のホワイトボードの見た目に近づけることで、デジタルへの抵抗感を和らげる工夫を凝らしました。

【入力作業の自動化・半自動化】

顧客のシステムから納品情報をダウンロードして自社システムに半自動で反映させたり、社内での発注情報が自動でカレンダーに登録されたりと、これまで4重にも及んでいた入力作業を大幅に削減しました。

[新システムはホワイトボードを模したレイアウト。直感的に在庫状況を把握可能]

導入後の成果・効果 (アフター):在庫も時間も人も、無駄を削ぎ落とし「筋肉質な現場」へ

地道な改善と現場への寄り添いが実を結び、同社は目覚ましい成果を上げています。

定量的成果

【在庫量の削減】

適正在庫をリアルタイムで把握できるようになった結果、原糸在庫を約3割削減することに成功。過剰在庫のリスクを回避し、キャッシュフローの改善にも繋がりました。

【作業時間の大幅短縮】

糸を探し回ったり、棚を移動させたりする倉庫内作業時間は、1日あたり2.7時間から1.4時間へとほぼ半減。棚卸作業にかかる時間も、半日以上かかっていたものがわずか30分にまで短縮されました。

【生産性の向上】

倉庫作業と糸掛け作業に従事する人員を3.5人から2.5人へと1人分の余力を生み出すことに成功。この人員を他の生産部門に配置することで、工場全体の稼働率向上にも貢献しています。

定性的成果

【属人化からの脱却】

「あの人にしか分からない」状態が解消され、誰もが自信を持って業務に取り組めるようになりました。担当者が急に休んでも、業務が止まることはもうありません。

【若手社員の成長と組織の活性化】

この取り組みをきっかけに、若手社員を中心とした「DXチーム」が発足。彼らが主体となって新たな課題発見や改善活動を進めることで、会社全体に「自分たちの手で職場を良くしていこう」という前向きな意識が醸成されています。

成功のポイント・工夫した点:「これなら楽になる」現場全員の納得感が変革のエンジン

なぜ、冨士経編のDXは成功したのでしょうか。同社でDXを推進する冨田弘樹氏は、その要因を「トップから現場まで、全員で取り組んだこと」だと語ります。

「システム会社さんとの打ち合わせにも、社長から現場の作業者まで全員が参加しました。それぞれの立場から課題を出し合い、情報を共有しながら進めたことが、スムーズな導入に繋がったのだと思います」

特にこだわったのは、変化に対する現場の抵抗感をいかに取り除くかでした。

「年配の作業者にとって、ただ『パソコンで入力して』と言うだけでは抵抗があるのは当然です。そこで、これまでメモ書き、シートへの記入、Excel入力、ホワイトボードの更新と、4回も同じことをしていた作業が、タブレットでの1回のタッチで終わるという、誰の目にも明らかなメリットを丁寧に説明しました。『これなら自分たちが楽になる』と納得してもらえたことが、何より大きかったですね」

かつて一日中呼びかけられ、そのたびに作業を中断していたベテラン担当者の負担は激減。 自分の目でシステムを確認すれば分かるようになったことで、他の従業員も自律的に動けるようになり、部門全体の生産性が向上しました。

ツールを導入して終わり、ではなく、使う人への徹底した配慮と、メリットの共有。それこそが、同社のDXを成功に導いた最大の要因と言えるでしょう。

[タブレットで在庫確認]

今後の課題、取り組み:小さな改革の火種を、全社を照らす灯りへ

倉庫管理という一つの成功体験は、冨士経編に「DXの終わり」ではなく「本格的な始まり」をもたらしました。現在、各課から選抜された若手3名による「DXチーム」が活動を本格化させています。

[社内DXチーム]

「倉庫管理で蓄積されたデータを、今後は品質向上や生産稼働率のアップにどう活かしていくか。まだまだやるべきことは山積みです。このDXチームの小さな改革を全社に広げ、労働人口が減少していく中でも世界で勝ち続けられる生産基盤を築いていきたい」

冨田氏の言葉からは、一つの成功に満足することなく、未来を見据える強い意志が感じられます。小さな改革が意識を変え、意識の改革が会社を変える。冨士経編の挑戦は、まだ始まったばかりです。

この記事を読んで、自社の「属人化」や「非効率なアナログ管理」に課題を感じた方も多いのではないでしょうか。冨士経編様の事例は、DXが単なるコスト削減ツールではなく、従業員の働きがいを高め、組織を活性化させる力を持つことを示しています。あなたの会社では、どこから変革の一歩を踏み出せそうでしょうか?

関連情報・ナビゲーション

テレワーク実践事例サイトはこちら

お問い合わせ

日本テレワーク協会 窓口 guide@japan-telework.or.jp (お手数ですが、@を半角に替えてください)