AIだけでは匠は語らない。富士市の技能伝承DXが成功した本当の理由

―「引き出す」工夫と「形にする」AIの二人三脚

「ウチのベテランは口が重くて…」「匠の技は、どうせマニュアルになんてできない」。

そんな“諦め”が、日本のものづくり現場を静かに蝕んでいます。しかし、もしその原因が「AIの不在」ではなく、もっとシンプルで人間的な「引き出し方」の工夫にあるとしたら?

静岡県富士市がコニカミノルタと令和6年度に実施した画期的な実証実験は、その答えを鮮やかに示してくれました。DXの成功は、最新技術の導入だけで成し遂げられるものではない。大切なのは、人とAI、それぞれの強みを活かした完璧な役割分担。これは、ものづくりの未来を左右する、重要な物語です。

導入団体情報

|

団体名: 静岡県富士市 連携大学:学校法人常葉大学 事業概要: 若者不足による後継者難と技能伝承に課題を抱える市内中小製造業を支援するため、コニカミノルタ、常葉大学と連携し、AI技術を活用した技能伝承DXの実証実験を推進。 |

|

導入前の課題(ビフォー):“匠の技”が消えていく… 静かな危機に瀕した製造現場

ものづくりの街、富士市。しかしその現場では、多くの課題が山積していました。

【深刻な後継者不足】

若い人材が都市部へ流出し、現場では熟練技能者の高齢化が進行していました。

【継承困難な「暗黙知」】

優れた職人の技は、「見て盗め」と言われるような”勘”や”コツ”の塊。個人の経験に深く依存しており、マニュアル化は極めて困難でした。一人前になるのに8年かかる作業もあり、若手の定着を阻む一因となっていました。

【言葉の壁】

増加する外国人労働者への教育も大きな負担に。言語の壁が、技術の正確な伝達を妨げていました。

取り組み内容・導入したDX施策 (アクション):AIと共に「匠の心」に寄り添う、新時代のDX

この状況を打破すべく、富士市とコニカミノルタは、市内製造業4社の協力を得て実証実験を開始。彼らが取ったアプローチの核心は、人とAIの巧みな役割分担にありました。

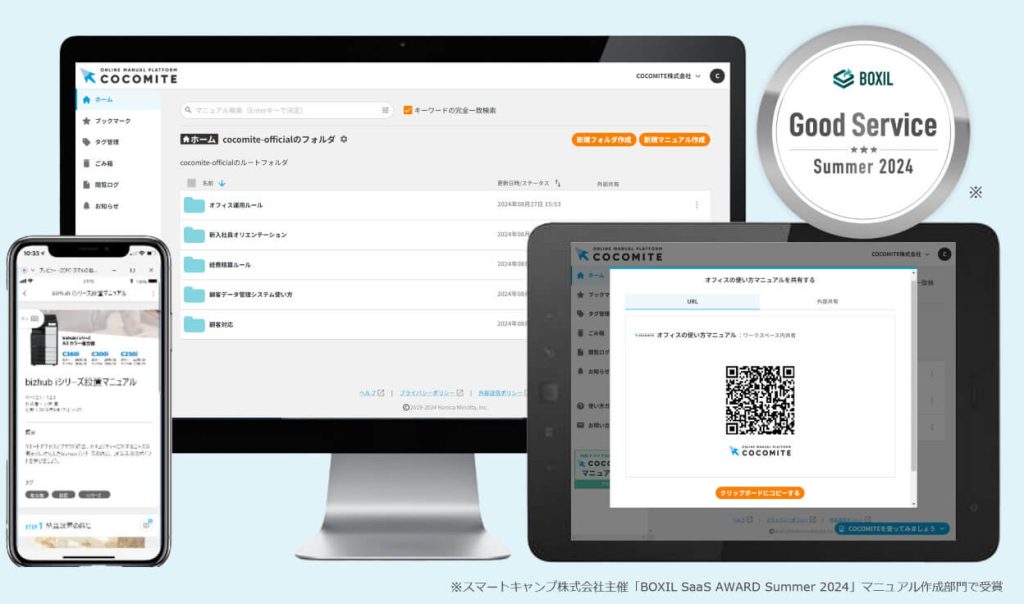

[COCOMITEの概要図]

【「引き出す」のは「手法」の工夫】

AIを使う前に、まず「どうすれば匠は語るのか?」を追求。常葉大学の協力により導き出した答えは、熟練者が実際の作業をしながら説明し、その様子を動画で撮影することでした。

【「形にする」のは「AI」の能力】

コニカミノルタがマニュアルサービスCOCOMITEで試作したAI解析機能により映像や音声情報を解析。発話はもちろん、映像の背景や作業者の細かな動作までを認識し、構造化されたマニュアルやフロー図として自動でアウトプットしました。

期待される成果・効果 (アフター):生産性と働きがいが劇的向上!現場で起きた奇跡

【感動的な定性的成果】

協力した株式会社ダイワ・エム・ティの和久田社長は、その変化に驚きを隠せません。「カメラを前に、作業をしながら説明するという状況が、普段口数の少ない職人から、今まで見たことがないほどの言葉を引き出したのです」。まさに、人間中心の「手法」が匠の心を動かし、その言葉を「AI」が余すことなく受け止めた、人と技術の協業が生んだ奇跡でした。

また、動画撮影による発話量の増加以外にも、令和6年度の実証事業全体を通して、驚くべき定量的成果をもたらしました。

【定量的な成果】

✔ AIとの対話によるトラブルシューティングフロー図の作成ではAIが形にすることで、トラブル対応フロー図の作成時間は半日からわずか10分に短縮されました。

✔ 運用していたトラブル事例集を集約し検索性を向上させたナレッジ検索では10分以上かかっていたものが1分程度へと劇的に改善されました。

✔ マニュアルを生成AIで翻訳(中国語、用語集付き中国語)した多言語翻訳では翻訳は95%以上の精度で、8割以上の人が“自然な文章”と回答しました。

成功のポイント・工夫した点:「動画を活用したナレッジの抽出とマニュアル化」「引き出す工夫」と「形にする技術」の融合

【ポイント1】匠の心を動かした「引き出す手法」の発見

最大の成功要因は、AIの性能以前に、アドバイザーで参画した常葉大学の山田雅敏准教授の「どうすれば職人は語ってくれるのか」という、人間に対する深い洞察にありました。単なるインタビューではなく、「カメラの前で、実際の作業をしながら説明する」という舞台装置が、職人の記憶と身体知を刺激し、驚くほどの言葉を引き出す“魔法のスイッチ”となったのです。

【ポイント2】溢れる情報を資産に変える「AIの受容力」

引き出された膨大な発話や細かな動作は、人間が手作業で整理するには限界があります。ここでAIが真価を発揮しました。音声だけでなく映像の背景情報まで含めて、構造化された分かりやすいマニュアルやフロー図へと高速で「形にする」。この強力なAIの受け皿があったからこそ、「引き出す工夫」が最大限に活きたのです。

今後の課題、取り組み:実証から社会実装へ。市を挙げた挑戦が始まる

この令和6年度の実証実験の目覚ましい成果と、市内企業からの高い関心を受け、富士市は迅速に次の一手を打ちました。令和7年度より、市内の中小企業が技能伝承DXに取り組む際の導入費用を支援する「中小製造業・業務ミエル化補助金」を新たに事業化したのです。実証で終わらせず、社会実装へと繋げる市の強い意志が、ここに示されています。

この「富士モデル」を全国へと展開し、日本のものづくり全体の活性化に貢献することを目指す挑戦は、まだ始まったばかりです。

AIは万能の魔法ではありません。しかし、人間への深い理解に基づいた「使い方」をすれば、人の能力を最大限に引き出し、企業の最も大切な資産である「技」と「想い」を未来へつなぐ、最高のパートナーとなり得るのです。富士市の挑戦は、そのことを力強く証明してくれました。

関連情報・ナビゲーション

テレワーク実践事例サイトはこちら

お問い合わせ

日本テレワーク協会 窓口 guide@japan-telework.or.jp (お手数ですが、@を半角に替えてください)