『3K』とは言わせない。社長の「従業員を楽にしたい」想いが起こした、北海道・網走発のDX改革

「うちの業界は特殊だからDXなんて無理だ」「パソコンが苦手な従業員が多くて、新しいシステムは定着しないだろう…」

多くの中小企業経営者が抱える、こうした悩み。しかし、その”思い込み”を覆し、大きな変革を成し遂げた企業が北海道網走市にあります。廃棄物収集運搬業を営む、有限会社道環。同社の挑戦は、最新技術の導入ありきではありませんでした。すべては、代表取締役 小堀 剛氏の「従業員を楽にしてあげたい」という想いから始まったのです。

導入企業情報

|

企業名: 有限会社道環 所在地:北海道網走市 業界:一般および産業廃棄物の収集運搬・処分 従業員数:19名 「緑豊かな北の大地を守りたい」という想いのもと、網走市を中心に廃棄物収集運搬や浄化槽の保守点検などを通じて、地域の生活環境保全を担う。 ESG経営にも注力し、地域の雇用創出にも貢献している。 |

導入前の課題(ビフォー):日報作成に苦労する従業員の姿が原点だった

同社のDX推進は、業界が抱える構造的な課題と、現場で働く従業員への配慮からスタートしました。

【アナログ業務の大きな負担】

廃棄物収集という現場仕事の後、事務所に戻ってから手作業で行う日報作成やデータ転記。

パソコン操作に不慣れな従業員にとって、この事務作業は大きな負担となり、残業の原因にもなっていました。。

【約23種類に及ぶ”紙”の山】

社内には、目的やフォーマットが異なる約23種類もの紙の帳票が存在し、業務の非効率化を招いていました。

【「3K」からの脱却という想い】

いわゆる「3K業種」というイメージを刷新し、従業員が誇りを持って働きやすい環境を創り出すことは、経営の長年の願いでした。

取り組み内容・導入したDX施策 (アクション):現場主役で進めた”手作り”の変革

小堀社長のリーダーシップのもと、同社はトップダウンとボトムアップを融合させた、独自のプロセスでDXを推進しました。

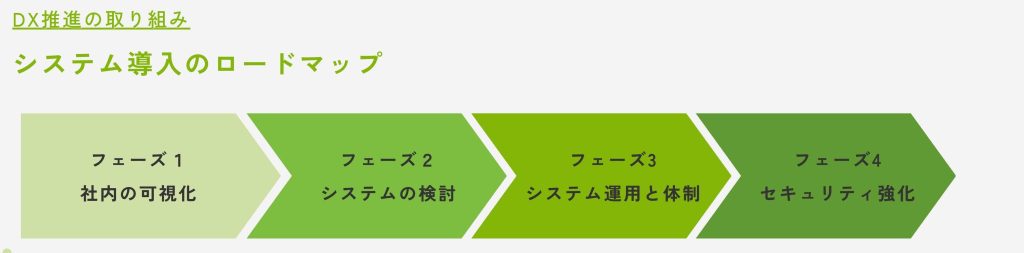

[システム導入のロードマップ]

【第一歩は「徹底的な業務の可視化」】

いきなりシステムを探すのではなく、まず社内に散在する23種類の紙業務をすべて洗い出し、「何の目的で、どんなデータが、いつ、誰によって使われているのか」を徹底的に整理・分類することから始めました。 この地道な作業が、後のシステム開発の成功を支える強固な土台となりました。

【最適な手法は「現場の声で進化するアジャイル開発」】

既存のパッケージソフトでは自社の複雑な業務にフィットしないと判断し、独自のシステム開発を決断。仕様を固定せず、試作と修正を繰り返しながら現場の意見を柔軟に反映できる「アジャイル開発」の手法を採用しました。

【全員参加を促す「丁寧な伴走支援」】

当初はiPadに触ることすらためらっていた従業員に対し、「まずは毎日触ってみる」ことからスタート。 外部の開発会社にも協力を仰ぎながら、操作方法の勉強会や個人情報保護に関する研修を定期的に実施し、全社的なITリテラシーの向上を図りました。

導入後の成果・効果 (アフター):1日2~3時間の時短と、予測する力

従業員を想う心から始まった改革は、目に見える大きな成果を生み出しました。

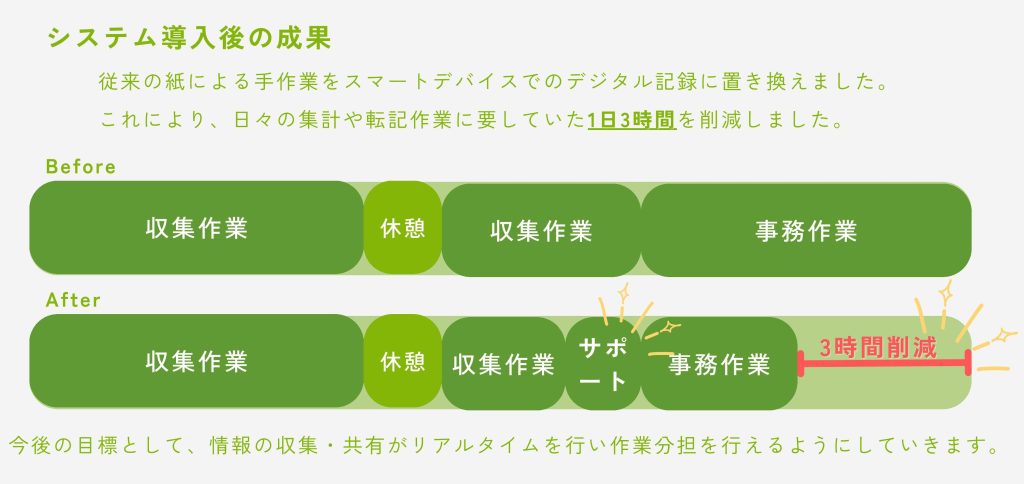

[システム導入により、事務作業時間が大幅に削減]

【定量的成果:事務作業時間を1日あたり延べ2~3時間削減】

収集車のドライバーがタブレットでリアルタイムにデータを入力できるようになったことで、帰社後の日報作成や集計・転記作業がほぼ不要に。 これにより、会社全体で1日あたり延べ2~3時間もの事務作業時間を削減しました。 2025年には、従業員一人あたり月5時間の残業時間削減という、さらなる目標を掲げています。

【定性的成果:従業員が主役の改善サイクルが回り始めた】

デジタル化によって手作業によるミスが減っただけでなく、従業員同士のコミュニケーションも活発になりました。 今では従業員自らが「もっとこうしたら便利になる」と改善要望を出すなど、主体的に業務改善に関わる企業文化が醸成されています。 さらに、蓄積されたデータを分析し、「翌週に必要な違反シールの枚数を予測する」といった、付加価値の高い業務も生まれています。

成功のポイント・工夫した点

なぜ、道環のDXは成功したのか。そこには、他の企業も学ぶべき普遍的なヒントが隠されていました。

[右が代表取締役の小堀 剛氏、左はシステムベンダー(株)フォーバルの石貝 優奈氏]

【経営者の強い想いとリーダーシップ】

「DXは、あくまで従業員の負担を軽減し、より良く働いてもらうための”手段”だ」 という小堀社長のブレない信念。この想いが全社に浸透し、変革への求心力となりました。

【”急がば回れ”の徹底した現状把握】

システム導入を急がず、最初に膨大な紙業務の整理に時間をかけたこと。 煩雑に見えるこのプロセスこそが、本当に現場で使えるシステムを開発するための最短ルートでした。

【現場を置き去りにしない体制づくり】

現場の意見をダイレクトに反映できるアジャイル開発の採用や 、ITが苦手な従業員の目線に立った丁寧な教育支援。「DX推進リーダー」を現場に設置し、経営層と現場の橋渡し役を担わせたことも、円滑な導入を後押ししました。

今後の課題、取り組み:自社の成功を、業界全体の力へ

道環の挑戦は、まだ終わりません。自社の変革で得た知見を、業界全体の発展へと繋げようとしています。

「3年前はDXと言われてもピンとこなかった。でも今では、我々の業界こそDXをやらなければダメだと確信しています」

小堀社長は力強く語ります。今後は、行政とのシステム連携を本格化させるとともに 、開発したシステムを地域の同業者団体などを通じて水平展開し、人手不足や高齢化に悩む業界全体の底上げに貢献することを目指しています。

あなたの会社にも、「昔からこうだから」と見過ごされている非効率な業務はありませんか?従業員が日々感じている小さな「やりにくさ」にこそ、会社を大きく成長させる変革の種が眠っているのかもしれません。有限会社道環の事例は、テクノロジーの前にまず「人」を見ることの重要性を、私たちに教えてくれています。

関連情報・ナビゲーション

テレワーク実践事例サイトはこちら

お問い合わせ

日本テレワーク協会 窓口 guide@japan-telework.or.jp (お手数ですが、@を半角に替えてください)