「どうせまた社長の思いつきだろう…」から「私たちが会社を変える」。アレルギーを乗り越え、現場が主役になったバイオテックジャパンのDX改革

「トップダウンでDXを推進しようとしても、現場は動かない…」

多くの経営者やDX推進担当者が、そんな「見えない壁」に悩んでいるのではないでしょうか。

新潟県阿賀野市に本社を構え、植物性乳酸菌を利用した食品開発などを手掛ける株式会社バイオテックジャパンも、かつては同じ課題を抱えていました。社長の情熱とは裏腹に、現場にはどこか他人事で、「デジタル」という言葉にアレルギーすら感じる雰囲気さえあったと言います。

しかし今、同社のDXは現場の従業員が主導する形で進みつつあります。自ら生成AIのセミナーを探して受講する社員まで現れるなど、組織は変ってきました。一体、何が彼らを変えたのでしょうか。「やらされ仕事」を「自分ごと」に変え、会社全体を動かす原動力へと昇華させた、同社の挑戦の軌跡を追います。

[バイオテックジャパン社の外観]

導入企業情報

|

企業名:株式会社バイオテックジャパン 事業概要: 植物性乳酸菌発酵技術を基盤とした、植物性乳酸菌の技術開発。低たんぱく質ごはん、低糖質ごはんの開発・製造。 |

|---|

導入前の課題(ビフォー)

代表取締役社長の江川穰氏は、かつての状況を「社長の自己満足で終わることが多かった」と振り返ります。現場は日々の業務に追われ、トップが掲げる理想と現場には大きな乖離がありました。

【浸透しないDX】

社長がDXの必要性を感じていても、現場の従業員には「また面倒なことが増える」という「やらされ感」が蔓延していました。

【根強いデジタルアレルギー】

Excelに不慣れな従業員もいる中で、データベース構築などの話は現実味がなく、デジタル化への心理的な抵抗感がありました。

【部署間の壁】

各部署がそれぞれの業務に最適化する一方で、部署をまたがる非効率な業務フローや情報共有の滞りが問題であることが、可視化できていませんでした。

取り組み内容・導入したDX施策 (アクション)

江川社長は「DXはあくまで現場を楽にするためのツールだ」という信念のもと、「現場が主役」のDXへと大きく舵を切りました。

【ビジョンの共有と意識改革】

まず「デジタル化を通じてBTJファンと喜びを分かち合う」というDXビジョンを策定。これは、単なる効率化が目的ではなく、その先にある顧客や社員を含めた全ての関係者の喜びにつながるというメッセージを社内外に向けて発信し続けることでした。

【課題の「自分ごと化」】

全社員にアンケートを実施し、他部署への要望や業務上の課題を洗い出しました。これにより、これまで見過ごされてきた「部署間の連携」という共通課題が浮き彫りになり、全社で取り組むべきテーマが明確になりました。

【スモールスタートで成功体験を積む】

課題解決の第一歩として、いきなり大規模なシステムを導入するのではなく、関わる部門が多かった「在庫表」の改善から着手。社長自らノーコードツール「kintone」でアプリを作成する姿を見せたことが、従業員の「自分たちでもできるかもしれない」という意識の変化を促しました。そしてまずはより手軽な「Googleフォーム」を活用したヒヤリハット報告の仕組みを導入するなど、現場主導の取り組みがスタートしました。

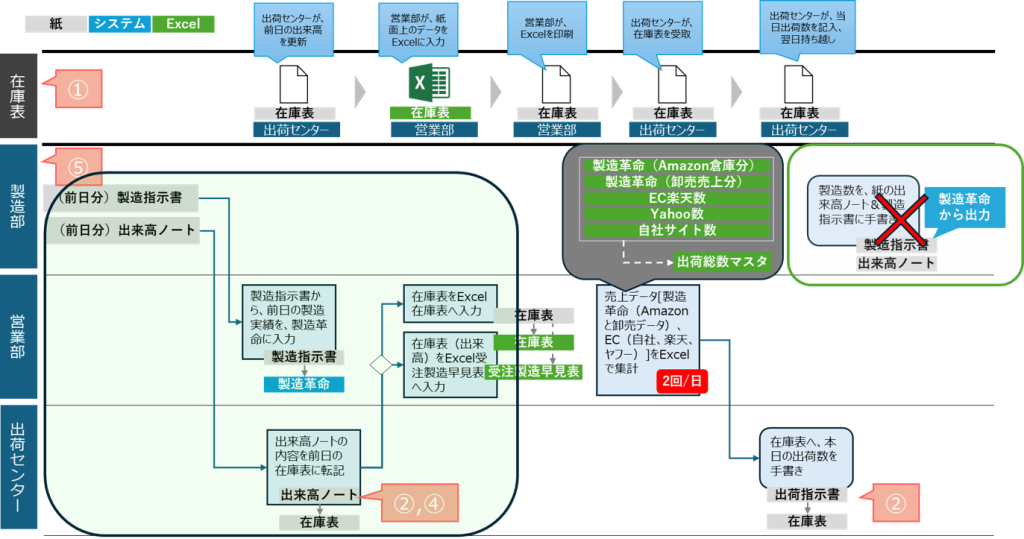

[業務フローの可視化と課題の洗い出し]

【業務の根幹をデジタルで支える】

こうした地道な活動と並行し、生産性向上の要である製造工程には、導入済みであった生産販売総合システム「製造革命」を活用。これにより、これまで曖昧だった予定と実績の時間が正確に比較できることを現場が理解するようになり、データに基づいた客観的な改善活動もスタートしました。

導入後の成果・効果 (アフター)

現場主導のDXは、目に見える形で着実に成果を上げています。

定量的成果

【1千万円超の設備投資を削減】

発酵タンクの使用期間をデータに基づき最適化した結果、稼働率が向上。計画していた新たなタンクの増設が不要となり、大幅なコスト削減に成功しました。

定性的成果

【従業員の劇的な意識・行動変容】

「やらされ感」は消え、従業員が自ら課題を見つけ、改善を提案する文化が生まれました。中には、自発的に生成AIのセミナーを探して参加する社員も現れ、組織の学習意欲も向上しつつあります。

【部署の壁を越えた連携体制の構築】

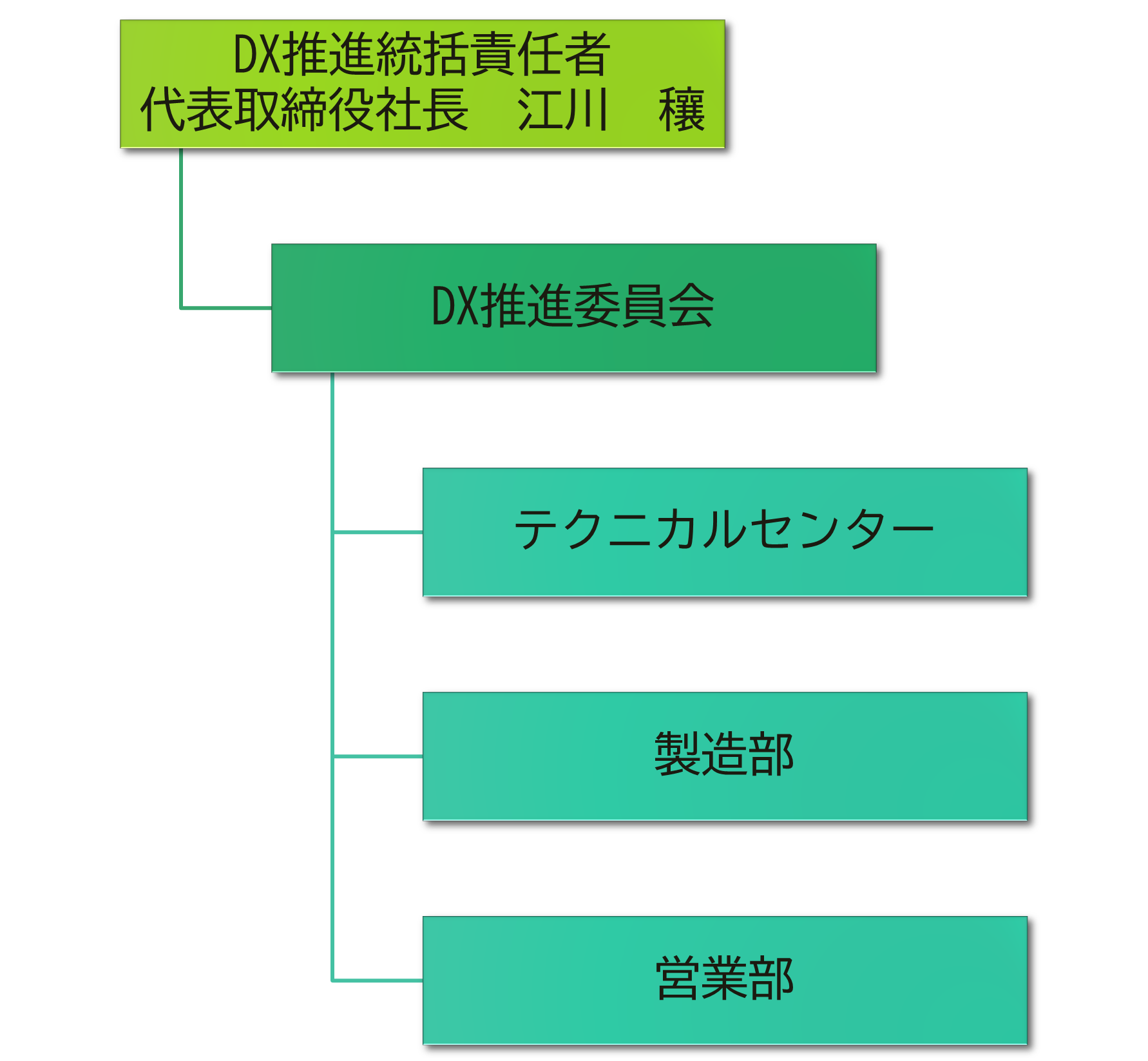

課題の洗い出しから解決までを部署横断で取り組む「DX委員会」が機能。個別最適から全体最適へと視座が高まり、組織としての一体感が醸成されました。

【経営と現場の信頼関係の深化】

現場の声に耳を傾け、共に汗を流す経営者の姿勢が、従業員のエンゲージメントを高め、変革を加速させる好循環を生み出しています。

[DX推進体制]

成功のポイント・工夫した点

なぜバイオテックジャパンは、DXの大きな壁を乗り越えることができたのでしょうか。その秘訣は、以下の3点に集約されます。

【「主役は現場」という経営者の揺るぎない覚悟】

何よりも大きかったのは、江川社長が「DXは現場主導でないと成功しない」と信じ、現場に権限を委譲し、粘り強く対話を続けたことです。トップダウンのほうが早く進むように見えても、真の変革は現場の納得と主体性なくしては生まれないことを、身をもって示しました。

【「小さな成功」を積み重ねる戦略】

いきなり大きな山を登るのではなく、まずは在庫表の改善など、従業員が「これならできそう」と思える身近な課題から着手。Googleフォームなどの手軽なツールで成功体験を積むことで、デジタルへのアレルギーを克服し、「やればできる」という自信を組織全体に広げていきました。

【「DX=現場を楽にする便利な道具」という共通認識の醸成】

「デジタル化」や「DX」という言葉だけが先行するのではなく、「手書きの手間がなくなる」「集計が自動で楽になる」といった具体的なメリットを繰り返し伝えました。ツールはあくまで目的を達成するための手段であることを明確にし、現場の従業員が「自分たちのための改革」として前向きに捉えられるよう導いた点が、成功の鍵となりました。

今後の課題、取り組み

現場主導の改善サイクルという力強いエンジンを手に入れた同社は、DX戦略の達成度を測る指標として「時間当たり生産性の向上」などを設定し、その歩みをさらに加速させようとしています。今後は、製造部門でのコスト可視化や営業部門での需要予測精度の向上など、データ活用をさらに深化させ、顧客への提供価値を最大化していく計画です。

DXという変革の旅は、決して平坦な道のりではありません。しかし、バイオテックジャパンの事例は、その成否を分けるのが高価なシステムや難解なテクノロジーではなく、現場で働く一人ひとりが腹落ちするかであると、私たちに力強く教えてくれます。あなたの会社の「現場」には、どんな変革の種が眠っているでしょうか?

関連情報・ナビゲーション

テレワーク実践事例サイトはこちら

お問い合わせ

日本テレワーク協会 窓口 guide@japan-telework.or.jp (お手数ですが、@を半角に替えてください)