AIデマンドバスで地域の足を守る!赤字路線から生まれる新たな価値

導入企業情報

|

企業名: 網走バス株式会社 業界:運輸業・郵便業 |

導入前の課題(ビフォー):運転手も乗客も足りない…地方交通の危機

地方の多くの交通事業者が直面する課題に、網走バスも例外なく直面していました。

【深刻な運転手不足】

全国的にも課題となっているバス運転手の不足は同社にとっても深刻で、将来的な路線維持に大きな不安を抱えていました。

【乗客数の激減と赤字の常態化】

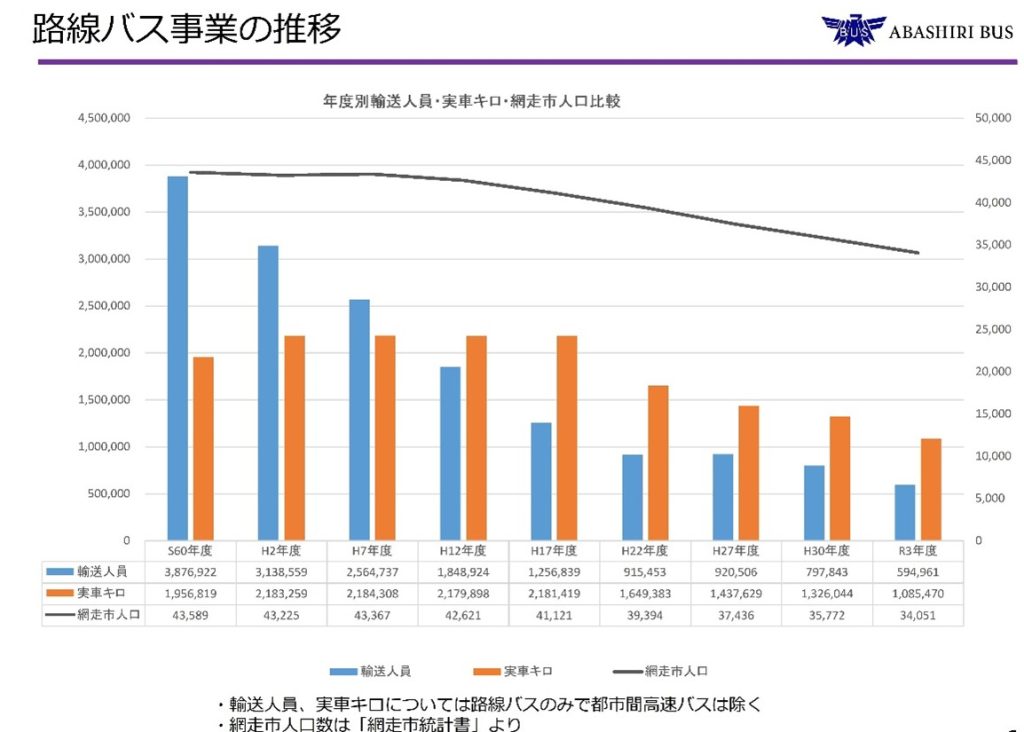

マイカーの普及や地域の少子高齢化の煽りを受け、路線バスの利用者は年々減少。 昭和60年度に約388万人だった輸送人員は、令和3年度には約60万人にまで落ち込みました。 その結果、路線バス事業は国や自治体から多額の補助金を受けてもなお毎年約6,000万円の赤字を抱え、事業継続そのものが困難な状況でした。

「運転手を増やす努力と並行して、少ない運転手で維持できる交通の仕組みを作らなければなりませんでした。また、お客様も減少する中、このままでは路線バス事業の形じゃ維持できない。大きく形を変えなければいけないという強い課題感がありました 」 (網走バス株式会社 専務取締役 明神 健太 氏)

取り組み内容・導入したDX施策 (アクション):AIデマンドバス「どこバス」への大胆な転換

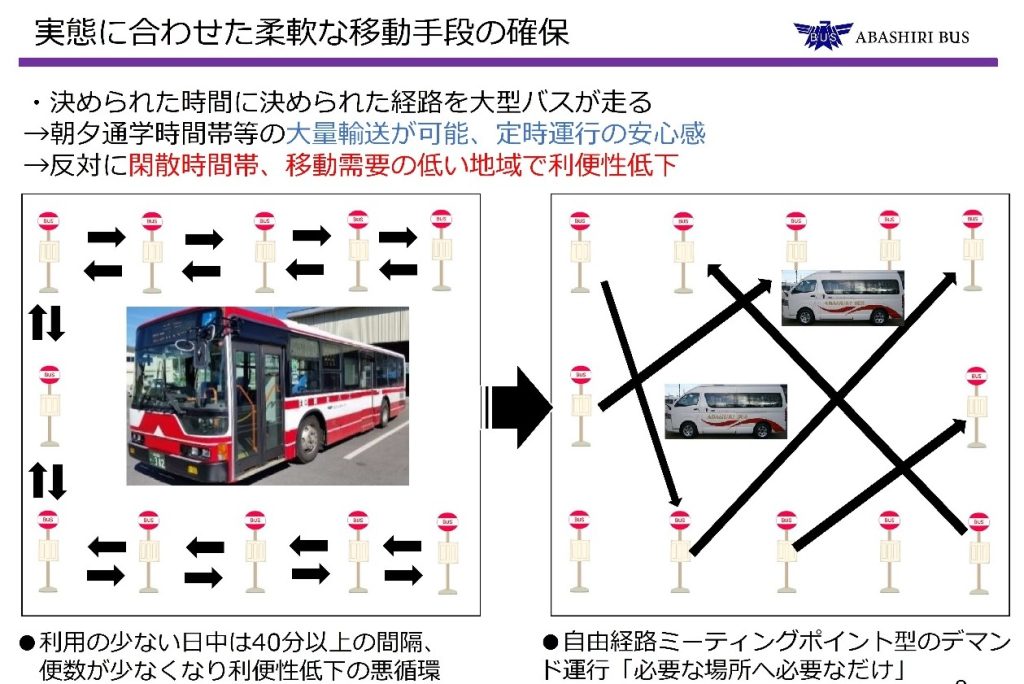

この危機的状況を打破すべく、同社は従来の固定された路線・時刻で運行する大型バスというスタイルから、AIを活用した予約型のオンデマンドバス「どこバス」へと舵を切りました。

【AIによる効率的な配車】

NTTドコモ、未来シェアと連携し、AI配車システムを導入 。 利用者からの予約に基づき、AIがリアルタイムで最適な運行ルートを算出し、複数の利用者を効率的に乗り合いで輸送する仕組みを構築しました。

【「必要な時に必要な場所へ」を提供】

利用者がいない時間帯も空の大型バスを走らせる非効率をなくし、予約があった時だけ小型のワゴン車で運行 。 あくまでバス停間の移動としながらも、大型バスでは乗り入れられなかった住宅街の細い道などにもバス停を増設し、利便性を高めました。

【デジタルに不慣れな利用者への配慮】

スマートフォンでの予約を基本としつつも、高齢者などデジタル機器に不慣れな層のために、電話で予約を受け付けるコールセンターを自社で運営。 さらに、スマートフォンの使い方教室を開催したり、LINEアプリから予約できるようにしたりと、誰もが使いやすいサービスを目指しました。

【段階的な改善とサービス拡充】

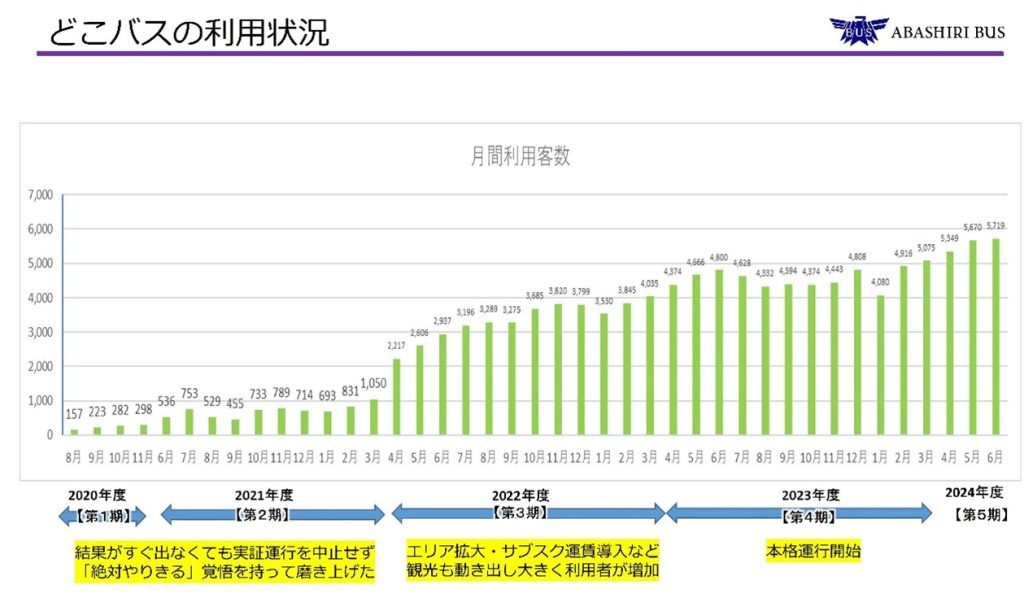

令和2年の実証運行開始から、毎年運行エリアやサービス内容を進化させていきました。 当初1台で始まった運行は5台に増え、観光客の利用も見込んでエリアを観光施設まで拡大。デジタルチケット販売やサブスク運賃、多言語対応など、利用者のニーズに合わせてサービスを磨き上げています。

導入後の成果・効果 (アフター):省人化と利便性向上、そして地域への波及効果

「どこバス」の導入は、網走バスと地域に多くのプラスの効果をもたらしました。

【運転手不足の緩和と働きやすさ向上】

これまで日中の運行に大型路線バス7台が必要だったところを、ワゴン車5台でカバーできるようになり、大幅な省人化を達成。 また、ワゴン車は運転の負担が少なく、未経験者でも挑戦しやすい環境が整い、働き手の確保にも繋がっています。

【劇的な利便性向上と新たな外出機会の創出】

利用者のバス待ち時間は平均15分以内へと大幅に短縮。 アンケート調査では、利用者の25%以上が「どこバスがなければ外出しなかった」と回答し、年間1万人以上の新たな外出機会を生み出していることが分かりました。 これまで家族の送迎に頼っていた高齢者が、一人で買い物に出かけられるようになったという嬉しい声も届いています。

【コスト削減と環境負荷の軽減】

車両を大型バスからワゴン車に切り替えたことで、1台あたりの導入コストを大幅に圧縮。 さらに、CO2排出量も年間12.5万キロの削減につながるなど、環境面でも大きな効果を上げています。

【クロスセクター効果による地域貢献】

「どこバス」の価値は、運賃収入だけでは測れません。住民の外出が増えることによる健康増進や消費の拡大、観光客がレンタカーなしで周遊できることによる経済効果、免許返納しやすい環境整備による交通事故の削減など、医療・福祉、経済、環境といった様々な分野(セクター)にプラスの効果(クロスセクター効果)をもたらしています。

成功のポイント・工夫した点:諦めずに続けた「三方よし」の追求

この改革が成功した背景には、明神専務の強い信念と戦略がありました。

【「三方よし」の徹底】

「事業者(売り手)」「利用者(買い手)」「地域社会(世間)」の全てにメリットがある「三方よし」の実現を常に意識。 事業者の都合で不便を強いるのではなく、どうすれば皆がハッピーになれるかを追求しました。

【短期で諦めない継続力】

「一年目で成果が出ないからと止めてしまう自治体や事業者が多い」と明神専務は語ります。 網走バスは、この取り組みが課題解決の唯一の方法だと信じ、赤字を乗り越え3年以上継続。 その粘り強さが、利用者の定着と成功に繋がりました。

【業界の常識に捉われない発想】

カラオケボックス事業の経験を持つ明神専務ならではの柔軟な発想で、旧来のバス事業の常識に捉われず、利用者の視点に立ったサービス設計を行いました。

【多様な関係者との連携】

自社だけで完結させず、網走市、NTTドコモ、日本郵便、JR北海道など、多くのパートナーを巻き込み、地域全体で「どこバス」を支えるスキームを構築したことも大きな成功要因です。

今後の展望:オンデマンドバスを核とした地域交通の未来を拓く

「どこバス」は、市民の生活を支える交通手段として、ある程度の完成形に近づいています 。 今後は、隣接する町の交通サービスやJRなど、他の交通モードとの連携をさらに深め、オンデマンドバスをハブとして地域全体の交通を最適化していくことを目指しています。

「困っているところに、この仕組みがパッと入って解決する。そんな存在に育てていきたいですね 。今後も利便性を落とさず効率化を図り、地域交通の様々な課題解決に貢献していきたいです 」 (網走バス株式会社 専務取締役 明神 健太 氏)

関連情報・ナビゲーション

テレワーク実践事例サイトはこちら

お問い合わせ

日本テレワーク協会 窓口 guide@japan-telework.or.jp (お手数ですが、@を半角に替えてください)