本レポートシリーズは、「一定以上の定着」を見せながらも、「今後に向けた課題とチャレンジ」がよりクリアになりつつある、「テレワークのいま・・・」につき、その状況を、公知資料を基にした分析洞察、並びに、弊協会会員企業等へのインタビューなどから、明らかにしてまいります。

Index

第1回 テレワーク時代のコンタクトセンターの挑戦 その1 |

2024.11.29 | |

第2回 テレワーク時代のコンタクトセンターの挑戦 その2 |

2025.1.16 | |

第3回 自治体のテレワーク・DX活用への挑戦 その1 |

2025.2.14 | |

第4回 テレワーク時代のコンタクトセンターの挑戦 その3 |

2025.2.20 | |

第5回 テレワーク時代のコンタクトセンターの挑戦 その4 |

2025.4.7 | |

第6回 自治体のテレワーク・DX活用への挑戦 その2 |

2025.4.7 | |

第7回 テレワーク・DX活用定着に向けたセキュアなデータマネジメントへの挑戦 その1

|

2025.5.13 | |

第8回 テレワーク・DX活用定着に向けたセキュアなデータマネジメントへの挑戦 その2 |

2025.5.15 | |

第9回 多様な働き方をカバーする勤怠管理編 その1 |

2025.6.11 | |

第10回 多様な働き方をカバーする勤怠管理編 その2 |

2025.6.17 | |

第11回 テレワーク・DX活用定着に向けたセキュアなデータマネジメントへの挑戦 その3 |

2025.6.17 | |

第12回 テレワーク・DX活用定着に向けたセキュアなデータマネジメントへの挑戦 その4 |

2025.6.25 | |

第13回 自治体のテレワーク・DX活用への挑戦 その3 |

2025.6.30 |

第1回 テレワーク時代のコンタクトセンターの挑戦 その1

第1回は「テレワーク時代のコンタクトセンターの挑戦 その1」として、コロナ禍により、業務の在り方が変容してきたなか、より効率よきサービス提供にチャレンジする変化を、お伝えいたします。

柔軟かつ安定的な運営を可能にする、コンタクトセンター業界でのテレワーク拡大

コロナ禍により、在宅ワークの選択肢が広まりました。コールセンター/コンタクトセンター業界も、その例外ではありません。

もともとの電話に加え、メール、SNS、チャットといった、ICT(情報通信技術)全般による非対面でのお客様コミュニケーション窓口を担ってきたコンタクトセンターですが、その運営側の事情としては、運営の安定性を担保しながらも、コストをどう柔軟に最適化していくか、という課題があります。

その課題に対して、以下の2つの方向性で対処できたことが、コンタクトセンター業界におけるテレワークの拡大の背景にあるといえます。

- セキュリティ性の高いクラウドサービスをはじめとした様々なICT技術革新・普及を活用することで、少子化・高齢化などからくる人員確保の困難さを、多様な働き方の担保をしながら、乗り越えられるようになってきたこと。

- コロナ禍により、分散業務を柔軟に安定的に実施できることが、コンタクトセンターにとっての必要要素と改めて見直されてきたこと。

テレワーク時代に一層大切な「気軽な、安心できる、コミュニケーション」

とはいえ、非対面でお客様に向き合うコンタクトセンター従事者にとって、メンタル面の維持管理は業務に安定的に臨むうえで、大切です。特に、在宅ワークで臨む場合は、殊更です。

その意味では「気軽な、安心できる、コミュニケーション」を取り続けられる工夫が大切になってきます。そうした工夫は、仕事として向き合うお客様にとっても、プラスの効用をもたらすものです。

センターで従事していても、在宅で従事していても、業務環境やセキュリティ、またお客様・同僚とのコミュニケーションを変わらず遂行できる・・・これが、テレワーク時代のコンタクトセンターにおいて、1つの理想形であると思います。

今後も様々な工夫が進んでいくものと思われます。

地方拠点にとってますます有利な、コンタクトセンター業界でのテレワーク

人材の確保しやすさ、そして働きやすさへの工夫もあいまって、三大都市圏以外でのコンタクトセンター数は着実に増加しています。リックテレコム社「コールセンタージャパン」編集部の2024年夏の調べでは、コールセンター拠点数が20を超える道県は、9つにのぼっています。

仮に、コンタクトセンターの募集賃金水準が、全国で一律に近い形をとることができるならば、地方拠点においては、地場賃金に比べて相対的に応募者が集まりやすく、結果的に、高スキルの方にまとまって従事いただける可能性が高まります。

更に、在宅ワークを組み合わせることで、家庭の事情や、自営・兼業等の状況をも鑑みた形で、そうした高スキル人材の方に対しても、柔軟な働き方を担保することが可能です。

次回は、そうしたコンタクトセンターの地方拠点をめぐる状況につき、実際に当会会員企業にお話を伺ってみたいと思います。

第2回 テレワーク時代のコンタクトセンターの挑戦 その2

第2回は「テレワーク時代のコンタクトセンターの挑戦 その2」として、当会会員企業である、富士通コミュニケーションサービス様の松山サポートセンターでの取り組み模様を、お伝えいたします。

|

ご対応いただいた松山センターの皆様 写真左より 田中 勝也 さま (シニアマネージャー) 真嶋 優 さま (シニアマネージャー) 越智 繭子 さま |

|---|

時代に機敏に対応しながら、テレワークを大胆活用して、安定した運営を実施

富士通コミュニケーションサービス松山サポートセンター(以下MSC)は、松山市内の最も中心部、いよてつ松山市駅の至近に位置します。2003年の開設以来20年を越え、コロナ禍を乗り切り、安定した運営を実現しています。現在の従業員は360名あまり。女性比率はうち3/4、そして完全テレワーク比率も1/3以上と、働きやすいワークプレイスを実現されています。

MSCの部門の一つでは、コロナ禍以前から、テレワークへの取り組みを進めてきていました。紙ベースでの業務資料のやり取りが多かったところから、徐々にデータ化を進め、お客様要望や家庭事情等でどうしてもテレワークが困難な方々を除き、全員がテレワークをできる体制を整えてきました。

MSC開設当初より、様々な部門が加わり、その入れ替わりも生じてくるなか、稼働量に合わせたオフィススペースの柔軟な調整も実施してきました。さらに、テレワークの浸透によりオフィス内の座席数を適切に確保調節することができるようになり、オフィススペースの有効活用を一層進めることができる状態となっています。

広々とした共用スペース。憩いそしてイベントの場。天井が高く開放感がある。

テレワークの活用拡大による、働く方々のメリット

~安心して働けるワーク・ライフ・バランスの確保~

松山市は人口約50万人。朝晩の交通渋滞も激しく、また電車・バス等の運行スケジュールも限られることから、通勤は、MSCで働く方々にとっても少なからぬ課題でした。さらに、小さなお子様を抱えて働かれる方々にとっては、保育園の送り迎えの時間確保も、大きな課題でした。

しかしながら、テレワークの浸透により、自宅近くに保育園を確保されている方々にとっては、通勤時間を削減できたぶん、より多くの時間を働くことができるようになりました。また、お昼休みなどの隙間時間を利用して、買い物や洗濯、夕食準備などの家事も進められるようになり、時間の有効活用が進むようになりました。さらに、24時間サポートが必要な業務が生じた場合においても、シフト制にて、自宅で、安心して働けるようになりました。

これらの結果、MSCにおいては、正社員・準社員・無期契約社員といった、長期雇用形態で働かれている方々が8割を超えるに至っています。さらに10年以上勤務されている方も半数以上、そして離職率も極めて低率、と、安心して働ける環境が整っている状況がうかがえます。

MSC玄関。クリスマス気分が華やぎ、愛媛県のミカンの葉の色での内装がポップさを演出。

テレワーク中心での柔軟なコンタクトセンター運営を可能とした秘訣

現在MSCでは9つの業務部門を擁します。テレワークがこれだけ浸透する中、仕事のやり方が複雑になっているのではないか、とも想像していましたが、そこは様々な工夫でカバーされていました。

まず、TeamsやViva Engageといった、オンラインでのコミュニケーションツールをふんだんに活用し、いわゆる孤立感といったものを一切なくす工夫を進めてきました。さまざまな周知にも蚊通用し、また、困ったときは気軽に相談できる、チームのほかのメンバーが何をやっているかすぐにわかる、そうした個々のメンバーの心理的な安心感を担保することに、工夫を進めてきました。

また、部門リーダー間の密なコミュニケーションも見逃せないところです。業務上繁忙期・閑散期の生じやすいコンタクトセンターですが、稼働の柔軟な融通を前以てリーダー間で相談し、気心知れたメンバーもそれに対応できる、そうした雰囲気を醸成してきました。

さらに、お客様が安心できる、セキュアな業務基盤を築き上げてきたことも大きいです。各種ネットワーク・システム・ツールを活用した二重三重のセキュリティで、ゼロトラスト時代にも対応した業務環境を築いています。

今回、松山センターを取材させていただいたのは、当協会のテレワーク川柳が1つのご縁となりました。センター内で川柳大会を開催されるなど、地元・愛媛ならではの良さを、ふんだんにイベントそのほかのセンター運営に取り込み、テレワークを上手に活用しながら、センターとしてのチームアップを図っていく、そうした細やかな工夫が、印象に残りました。

次回以降は、コンタクトセンターに加えて、自治体戦略についても、テレワーク・ニューノーマルの状況を探ってまいりたいと思います。

第3回 自治体のテレワーク・DX活用への挑戦 その1

第3回は「自治体のテレワーク・DX活用への挑戦 その1」として、各地方自治体に共通するであろう状況を踏まえつつ、どういった道を目指していくべきか、について、お伝えいたします。

テレワーク推進は、自治体におけるDX推進施策の一環の側面も

地方自治と情報通信の双方を所管する総務省では、テレワーク推進を、情報通信技術(ICT)利活用の促進施策の一環としても位置付けると同時に、地方自治体におけるデジタルトランスフォーメーション(DX)推進施策の一環としても位置付けています。

令和2年(2020年)から同省にて開催されている、「地方自治体のデジタルトランスフォーメーション推進に係る検討会」においても、直近の昨年10月の検討会では「自治体フロントヤード改革に係る手順書の作成」が議論され、そのなかでも「リモート窓口」が1つの柱として挙がっていました。

とはいえ、地方自治体におけるテレワーク・DXへの取り組みは、自治体によって様々です。

その要因は、主に以下の5つといえます。

- 推進する人材(トップ層、現場層、専門家層)の状況が様々

- 取り組みにあたって投下可能な予算状況が様々

- 自治体内外で活用可能なノウハウ・リソースの状況が様々

- 自治体内部のプロセス見直しと、自治体の「顧客」ともいえる住民・企業等活性化との、比重・バランス・連携状況が様々

- 住民・企業等からみて、自治体のテレワーク・DXへの取り組みにつき、認知され後押しされている状況が様々

総務省やデジタル庁をはじめとした中央省庁でも、様々な共通基盤支援/共有可能なノウハウ支援 をしていますが、こうした自治体個別の状況に適応しながら、全体としてテレワーク・DXを進めていくには、確固たる道標と弛みない努力・工夫が大切な状況は、続いています。

自治体トップ層のコミットメントも重要な、明日を支える喫緊の取り組み課題

とはいえ、地域人口も、公務員職員数も、今後、維持していくことが容易ではないなかで、テレワーク・DXの活用により、いかに柔軟に自治体サービスを維持し、かつ、職員の皆様にとっても働きやすい環境を整えていくかは、喫緊の課題でもあります。

前例主義、という言葉が、とかく引き合いに出されがちですが、テレワーク・DXの活用については、十分な前例があるとはいえないため、自治体としての道標づくり、創意工夫、そして自治体どうし・自治体内外でのノウハウ共有が、極めて大切になってきます。

またそこでは、新たにその自治体を支えていく層である、若年層からの支持も、長い目で見て、大切になってきます。

こうした広くそして長い視野が必要となってくる際に、先に挙げたトップ層は特にその重要性を増してきます。トップ層がしっかりとコミットすることで、現場層や専門家層も、より生き生きとして、地に足をつけた明確な目標を以て、当該自治体におけるテレワーク・DX推進に取り組みやすくなります。

将来にわたって重要となる、自治体におけるテレワーク・DXへの取り組みスタンスとは?

テレワーク・DX共に、取り組みとしては軌道に乗りつつあるものの、可能性と課題とが相半ばしている、というのが、少なからぬ自治体の現状でしょう。

そこにはやはり、人対人の直接の触れ合いを大切にしていきたい気持ちもあり、また、これまでのやり方が変わることに対する不慣れや不安もあり、他方、取り組みが進むことによる、新たな働き方の定着や、新たな人材の定着、新たな人的交流の拡大、といった希望もあり、という多様な背景があるものかと感じます。

が故に、他自治体の事例を参考にしつつ、自らの自治体に適用することも、直ちには容易にいかないものかもしれません。

こうしたなか、多様な背景のバランスをとって進めていく際に最も大切なのは、将来にわたってその地域を背負っていくであろう、住民、企業、そして自治体の若手の方々です。「デジタル・ネイティブ世代の意見をどううまく取り入れ(そして、よりシニアな皆様の意見をどう取り入れ)、サステナブルなテレワーク・DX環境を作っていくか」がその自治体にとりチャレンジであり、かつ、長い目で最も大切なことと思われます。

ここの力点がはっきりしてくると、他自治体/他企業から何を参考にしていけば、自らの自治体の良さをテレワーク・DX活用において光らせられるか、という点が、クリアに出来てくるかと思います。

古くから、地元の良さに、外部の良さをうまく取り込みつつ、伝統を紡ぎ高めてきた歴史を持つ各地域にとって、そうした営みを進めていくことは、「言うは易く行うは難し」と一見みえつつも、一旦着手してみれば、そう難しいことではないと思われます。そうした営み自体が、それぞれの自治体・コミュニティにおける各種課題を乗り越え、明日を照らす、道標としての希望になっていくのではないか、とも感じます。

次回以降は引き続き、コンタクトセンターおよび自治体における「テレワーク・ニューノーマル」挑戦状況につき、実際に当会会員組織にお話を伺っていきたいと思います。

第4回 テレワーク時代のコンタクトセンターの挑戦 その3

第4回は「テレワーク時代のコンタクトセンターの挑戦 その3」として、当会会員企業である、ビーウィズ様の取り組みを、お伝えいたします。

|

|

ご対応いただいたビーウィズの皆様。 写真左より 酒井 匡 さま (執行役員 事業戦略企画部長) 早川 智子 さま (事業戦略企画部 副部長) 井口 大 さま (事業戦略企画部 マネージャー) |

コロナ禍以前から培ってきた、自社クラウド技術を活用し、コンタクトセンター業務を在宅型にも本格展開

ビーウィズ社は、パソナグループに属し、東京証券取引所プライム市場に上場する、コンタクトセンター大手の1社です。

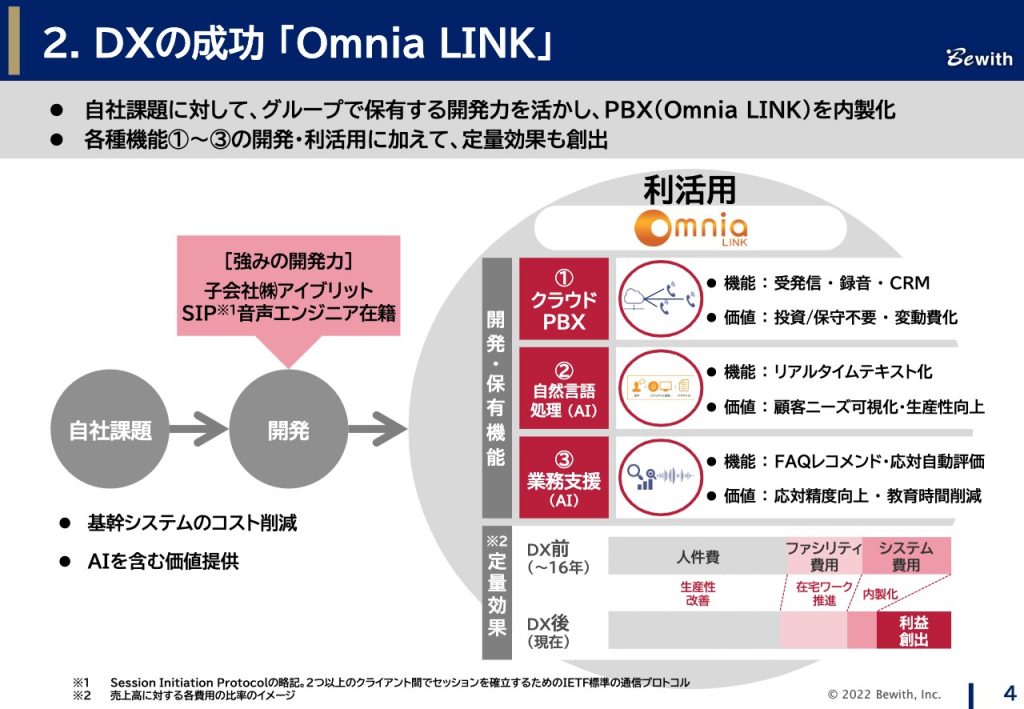

同社のユニークな特徴として、自社グループにてクラウド型のコンタクトセンターシステム(Omnia LINK)を開発・保有している点があります。もともとこの営みは、コンタクトセンターシステムをシステムベンダー依存しているところから脱却し、コスト競争力を高めるために始めたものですが(2017年に外販も開始)、コロナ禍となって、ビジネス継続性(BCP)の観点から、この独自性が活かされることとなりました。

クラウド型の自社システムを活用することによって、集合センター受付型でなくとも、在宅テレワークにてセンター展開することが容易にでき、コロナ禍のなかでも十分な受付席数を安定的に確保できる業務環境に至り、これはその後の度重なる災害等でも活かされることとなりました。

業務特性やクライアント要望を踏まえながら、徐々に自社クラウド型システム活用範囲を拡大し、現在では電話対応業務におけるシステムの8割強を賄っています。

また、コロナ禍によって、非対面の生活様式が大きく広がり、それにあわせてクライアント組織においても顧客接点のデジタル化が進み、店頭等での実接触からコンタクトセンター等への需要シフトも進みました。更に、働き方としてのテレワークが、働き手からもクライアント組織からも十分な認知を得ることにもなり、これもコンタクトセンターにおける人手不足解消の一助となりました。

内製化したクラウド型コンタクトセンターシステム「Omnia LINK」(同社IR資料より)

在宅型コンタクトセンターの行方

一定の定着を見せた在宅型コンタクトセンターですが、「今後は、集合センター受付型への一方的な揺り戻しはなく、在宅型と集合型のハイブリッドが主流になる」と酒井さんは断言します。

一口にハイブリッドといっても、さまざまなパターンがあり、業務ごとに在宅人員と集合型人員とのバランスがとれる、というパターンもあれば、働き手お一人のなかで、在宅シフトと集合型シフトを期間内でミックスされる、というパターンもあるとのことです。

こうしたハイブリッドが主流になる要因ですが、クライアント組織側の事情として、セキュリティポリシーや個人情報取扱の厳格さ、もしくは本業との連携円滑化による集合型形式への支持がある一方、働き手の事情として、通勤の削減、家事育児との円滑な両立等による在宅型への支持、という双方が存在することが、背景にあるようです。

実際、在宅型勤務が可能な案件には、そうでない案件の10倍規模の応募があり、採用コストの抑制・優秀人材の獲得につながりやすいとのことです。

また、ハイブリッドは結果として、従業員リテンションにもつながる部分がある様子で、欠勤率や退職率(特に職について間もない初期離脱率)を抑制できる効用があるそうです。

集合型であっても、在宅型であっても、自社開発の同一システムで業務にあたることができるため、働き手ご自身の状況や業務都合にもあわせて、就労場所を選択できることも、リテンションにつながっているようです。これは、クライアント組織からしても、より長期の雇用継続が望め、かつクライアント組織に関するナレッジの共有度が上がるというメリットがあるようです。

東証プライム市場上場を記念して作成したもの。全社員の氏名が記載されているとのこと。

在宅型コンタクトセンターでの勤務をより快適にしていくために

コロナ禍において、既存クラウド型システムを活用して、在宅型勤務にシフトを進めた同社にとっても、やはり試行錯誤は様々あり、それらを乗り越えて、現在に至っているとのことです。

まず、対人面では、オンラインであっても、日々の声掛けや朝会などを丁寧に実施し、フランクに話せる環境を維持することが最も大切と考えています。

また、システム活用面では、クラウドの特性を生かして、集合型であっても、在宅型であっても、同一システムで受付ができる状態を確立しました。このシステムには、モニタリング機能(Be-mon)も備わっていますが、「スーパーバイザーがオペレーターを一方的にモニターする」スタイルではなく、「(音声認識によるやり取りの文字化などを、リアルタイムで実現しながら、)スーパーバイザーもオペレーターも、同一画面を見つつ、情報を共有しあう」ところに特色を持たせています。

元々このBe-monは、研修用ツールとして自社開発したものですが、コロナ禍での在宅型の広がりを踏まえて、研修ツールから状況共有ツールへと改善・発展していった経緯を持っています。利用しているオペレーターも、監視されている、という感覚ではなく、見守られている(何かあっても、いつでも助け舟を出してくれる)、という感覚で活用しているため、定着度の向上に貢献している、ということです。

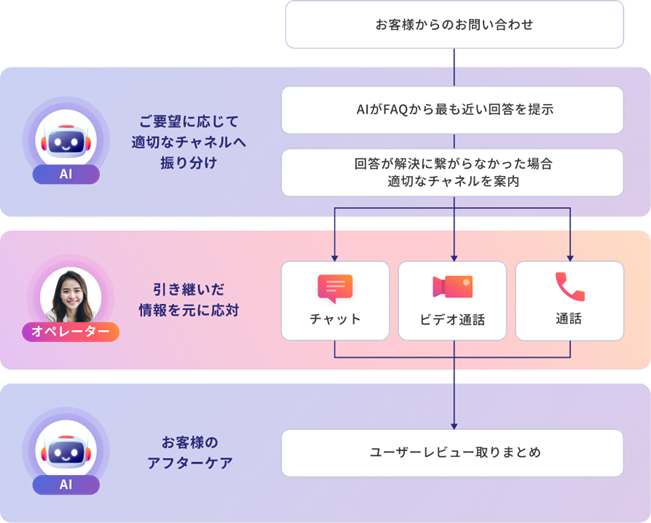

AIを活用した顧客接点トータルソリューションTetoty (同社資料より)

DX時代におけるチャレンジ

内製でシステムを開発し、日々の活用を通じて磨き上げることで、在宅型を含めたコンタクトセンタービジネスを発展させてきた同社にとって、今後のチャレンジは、ますます進む、顧客接点の非対面化/デジタル化への対応です。

特に、コンタクトをされてくるエンドユーザーにフルサポートで応えるために、最初はエンドユーザー自身で知りたい答えを探せる仕組みづくり(FAQの活用、AIチャットボット等の活用)から、どうしても人による対応が必要な機微な内容のものをオペレーターにつなぐ、そういった一貫した設計・運用が、顧客接点ソリューションの主戦場になってきつつあります。

同社もTetoryというシステムで、ここに参戦をはじめていますが、AIベンダー、コンサルティングベンダー等、様々なプレイヤーが、それぞれのバックグラウンドを持ちつつアプローチしている中、「自社開発システムを、在宅型を含めた実オペレーションにて磨き上げてきたこと」に強みを持つ同社が、いかにして柔軟に、差異化を以て臨んでいくかは、同社にとっても、日本の顧客接点ソリューションの進化にとっても、チャレンジになりそうです。

第5回 テレワーク時代のコンタクトセンターの挑戦 その4

第5回は「テレワーク時代のコンタクトセンターの挑戦 その4」として、同小編のここまでの区切りとしての小括を、お伝えいたします。

|

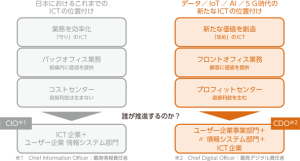

テレワーク浸透の今後の全体動向の目安ともなる、コンタクトセンター業界

コンタクトセンターはいまや、対顧客のみならず、社内プロセスの集約窓口(いわばBPO:ビジネスプロセスアウトソーシング)としても機能しています。かつ、受託する業種・自治体も幅広かつ全国にまたがっており、更に、テレワーク業務との親和性も高いことから、「テレワークの動向全般を探る業態」としては、最も適切な1つともいえます。

また、コンタクトセンター業務においては、すでにお伝えしてきた通り、テレワーク可能案件とそうでない案件とでは、数倍~十倍程度の求人倍率の開きがあります。高倍率をくぐり抜けて、一旦、テレワーク可能案件に採用された方は、ご自身の事情に合わせてより長い期間、柔軟に働くことも容易であり、そのことは、委託する業種・自治体様をめぐる業務ナレッジを高めることにもなるため、いわば「三方よし」の関係を築きやすいことになります。

しかしながら、コンタクトセンター業界全体では概ね、テレワーク業務は、10%台にとどまっているとみられます。これだけ「三方よし」の関係性を築きやすいところ、なぜこの水準にとどまるのか、様々な意見交換の中から、3つほど得られた背景がありますので、今回はコンタクトセンター編の小括として、ご紹介いたします。

|

コンタクトセンターにおけるテレワーク浸透水準を左右するもの

①決済関連業務のセキュアなクラウド化

まず1つは、金融決済がからむ業務における、セキュリティの環境・考え方をめぐるものです。

私たちが通常、テレフォンショッピングを行う際も、そこで、代金についてのやり取りがあり、時にはクレジットカード番号をお伝えするなどして、決済行為が発生しますが、これもその1つです。

アクセンチュア社が、コロナ禍の最中の2020年秋に、関連するブログを掲載されていますので、やや長めですが、引用いたします:

「(前略)金融機関はリモートワーク体制の構築という面で特に大きなチャレンジに直面するセクターです。その理由の1つは、金融機関の事務センターが特定ロケーションでのオペレーションを前提としていることです。顧客情報や契約・資金移動にまつわる情報など、事務センターでは機密性の高い情報を取り扱っており、入退室管理や監視カメラなどの高いセキュリティーレベルの設備や制度が徹底されています。また紙ベースの業務や勘定系・基幹系システムの存在も大きな制約となっています。近年、国内金融機関でもWebベースの取引機能拡充が進められていますが、依然として紙ベースの業務は多く存在し、事務センターでの書類管理・処理が不可欠です。システム面でも、事務センターに設置された勘定系システム等のスタンドアロン端末は他のネットワークから独立運用されていることが多く、アクセスが物理的に隔離されたネットワーク内に限られています。(後略)」

どんなにテレワークを拡大している金融関連組織でも、やはりこうした点は大きく変わらないといえ、このシステムを業務上活用・準用している他業界のテレワーク業務においても、これに準じるセキュリティ環境・考え方がおのずと要求されることになります。

現在、このような勘定系・基幹系システムにおいても、通常の業務アプリケーションと同様の「クラウド化」は、少しずつ進みつつありますが、それでもこれが主流になるには、同等の規模感並びにセキュリティを担保したシステム開発・移行となるが故に、今後数年を要しそうです。逆に言えば、テレワークの更なる拡大・浸透の観点からは、この動向が1つの着目点になりえます。

コンタクトセンターにおけるテレワーク浸透水準を左右するもの

②従事者に対する報酬制度設計の柔軟さを担保する、割増サービス料金の浸透

特に土日、そして深夜にわたるコンタクトセンター業務については、柔軟な対応が可能なテレワークが、従事者から好まれる傾向にあります。しかしながら、従業員全体への報酬制度設計の観点からは、法で定められる一定の割増金を除いては、なかなかベネフィットを付与しづらい現実もあります。この背景には、土日、深夜業務について、コンタクトセンターを利用されるエンドユーザーの方から、割増の手数料を徴収しがたい現実があります。

土日や深夜の割増サービス料金は、様々なサービス関連業務で一定の定着を見せていますが、これがより広がってくることで、コンタクトセンター企業としての報酬制度設計もより柔軟に組みやすくなり、結果、テレワーク実施業務が拡大することにもつながってきます。

報酬制度設計に限界がある中では、正社員全体で週ベース勤務時間を揃えるなどの前提で、テレワーク実施者と非実施者との間で、実働日数に差をつけて調整する手法もあるようですが、それでも週トータルの勤務時間が同一のため、勤務日に長時間勤務シフトのしわ寄せが行くなど、テレワーク実施者の正社員に必ずしも十分なメリットがいかない状況もあるようです。

(厚生労働省サイトより) |

コンタクトセンターにおけるテレワーク浸透水準を左右するもの

③プロフィットセンターとしての価値発現

更には、コンタクトセンターが、非対面型の顧客接点として重要な役割を果たし、実質的な営業機能をも担っている側面に照らし合わせて、プロフィットセンターとしての認知・価値発現がより進むことで、②にもましてより柔軟な働き方の原資を得ることにつながってくる点も見逃せません。

そのポイントとして、「コンタクトセンターのデジタル武装」がより重要となってきます。顧客の声を的確に拾い上げ、分析し、逆提案して、顧客経験(CX)を向上させることで、名実ともにプロフィットセンターの要素を、コンタクトセンターが帯びてくることになります。

この道筋の1つは、アデコ社のレポートに記されており、以下該当部分を引用いたします。

「(前略)まず、顧客の声を収集し、それをCRMなどのシステムを通じて体系的に整理することが重要です。このデータを分析し、得られたインサイトを基に具体的なアクションを策定します。ここでAIや音声認識技術を導入することで、データ分析の精度を高めることができます。しかし、課題も存在します。例えば、オペレータの多様なスキルセットの習得や、デジタルツールの活用に関する研修が必要となり、これには時間とコストがかかります。さらに、こうした変革を進める中で、全社的なサポートと理解を得ることも重要な要素となり、このプロセスが確立されることで、企業はコンタクトセンターを効果的にプロフィットセンターとして機能させることが可能になります。(後略)」

「テレワーク業務であっても/テレワーク業務ならではの、“稼げる”コンタクトセンター」となれば、委託する企業も、長期雇用と業務ナレッジ維持向上が望める、テレワーク型の業務委託をより推進することになるでしょう。

さまざまな業態で、非対面型対応のメリット認知が広がり、エンドユーザーからも選好されていく中で、シニア層/富裕層からは「手軽に的確に相談できる」、若年層からは「調べてもどうしてもわからないことに対応してくれる」コンタクトセンターの価値はより重要になっていくとともに、貴重な顧客の声を拾うポイントとしても委託企業/組織からはより重視されていくはずです。

この道のりを、着実に歩んでいくことが、テレワーク業務の更なる浸透にもつながっていきます。

(総務省 令和元年度 情報通信白書より) |

第6回 自治体のテレワーク・DX活用への挑戦 その2

第6回は「自治体のテレワーク・DX活用への挑戦 その2」として、当会会員自治体である、岡山県津山市様の取り組みを、お伝えいたします。

|

|

ご対応いただいた津山市の皆様。写真左より 沼 泰弘 さま 大田隆二 さま |

津山市の弛まざる産業振興へのチャレンジ ~IoT/DX時代にもキャッチアップ~

岡山県北部の中心都市である津山市は人口約10万人。かつてより美作(みまさか)国および美作地域の中心地として発展を遂げ、近年では、人気ロックバンドB’zの稲葉浩志氏をはじめ多数の才能を輩出している地としても著名です。

そうした津山市で、長年にわたり、産業振興の旗振り役を務めてきたのが、つやま産業支援センターです。前身のつやま新産業開発推進機構が発足してからまもなく30年を迎えます。

全国の自治体で、こうした産業振興を支援するセンターは多く存在します。しかしながらここ、つやま産業支援センターは当初から、新たな産業クラスターの創出を企図し、かつ、地元に存在する国立津山工業高等専門学校と二人三脚で、地元産業の深掘り、および新たな産業機軸へのキャッチアップを着実かつ連続的に進めてきたという点で、非常に貴重かつ稀有な存在です。

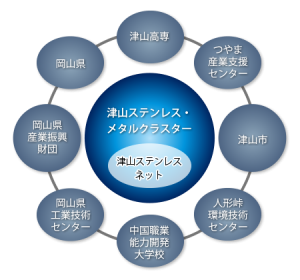

2016年には津山ロボットコンテストを国際大会に拡充、2017年には津山まちなかカレッジ開設、2018年にはつやまエリアオープンファクトリー開催開始、2019年にはつやまICTコネクト結成、2022年にはクリエイティブ人材ネットワーク結成と、立て続けに、時流を読んで時流を踏まえた幅広かつ浸透的な産業振興施策を、高専・地元企業・地元金融機関等と連携して打ってきました。こうした背景もあり、2020年にはIoT推進ラボに、2023年には地域DX推進ラボに、それぞれ津山市が選定されるなど、IoT/DX時代を見据えた弛まざるキャッチアップを着実に進めてきています。

|

つやま産業支援センター玄関。津山市役所東庁舎1階に位置。 |

津山市にとってのテレワークとは?

そうした各種取り組みのなか、場所を超え、地域を超え、「働く」「究める」を進めていけるテレワークは、津山市にとって不可欠なものです。

つやま産業支援センターでも、市内に点在するテレワークオフィスを「Tsuyama Biz テレワークオフィス」サイトにて面的・網羅的に紹介し、市内外の方に気軽に活用いただける工夫を行っています。

岡山駅/岡山空港から1時間強、京阪神からも中国自動車道で2時間圏といったアクセス、また創業支援を制度的にも専門家面でも支える体制、更には、地元との産学金連携体制は、テレワーク立地に迷われている方には、非常に心強いものともいえます。

また、美作地域には、著名な通販事業者も立地し、すでに在宅を含めたコンタクトセンター展開も実施しているなど、「テレワークが根付いた土地柄」であることも感じられる地域です。

|

|

市内中心部に立地する古民家を改装したサテライトオフィス&コワーキングスペース「Ziba Platform」。 津山を本拠とする小売事業者がリードするNPO法人が運営しており、地元産業界からの理解・期待の大きさもうかがえます。 |

テレワークを利用した、更なる産業活性化に込める、津山地域の期待

津山市は、もともと城下町として商業が盛んだったことに加え、京阪神圏および首都圏と直結する中国自動車道が開通した1975年ごろを境に、工業立地としても脚光を浴びてきました。現在では、域外からの大手企業進出を含めて、200以上の製造業事業所が立地し、市内に複数の大型工業団地が操業する、有数の内陸工業都市です。

先述の津山高専に加え、専門科を持つ高等学校も複数立地し、スキルのある若者が、即戦力として地元で就職できる、そうした強みも持ってきました。

こうした流れを、AI/IoT/DXの時代にも継承して、更なる地元の発展につなげたい、というのが、沼さん・大田さんの想いでもあります。

ご承知のように、AI/IoT/DX人材は、世界的といっても良い供給不足となっています。つやま産業支援センターとしても、これを好機と捉え、高専卒業生ネットワークを駆使したり、また首都圏でのMeet Upを試みたりして、少しずつ、リーチを拡大しています。

短期かつ定期滞在のテレワークや、二拠点居住、将来的なU/J/Iターンなど、様々なパターンに対応した域外からの企業受け入れを、試行・実現していきたいと考えています。また、市がリードして、地元人材のリスキリングも今年から強化していくとのことで、すでに学校・社会人として実務的知識をいったん得た人々の活躍の場がさらに広がることにもなりそうです。

インフラとしては十分に整っており、かつ、高専・地元企業等との連携による産業クラスター形成の実績も有するなか、あとは、マッチングの好機を捉えていき、流れを軌道に乗せていきたい、そして、ゆくゆくは津山地域を拠点としたAI/IoT/DX時代の産業クラスター形成につなげ、地元内外のスキル人材が安心してここ津山で働ける場を増やしていきたい、と沼さん・大田さんとしては考えています。

|

|

既に津山地域において形成され、日本有数の規模を誇る「ステンレス・メタルクラスター」。 AI/IoT/DXの時代においても、こうした仕掛けを着実に続けて、成就させていきたい、というのが、つやま産業支援センターとしての狙い。 |

第7回 テレワーク・DX活用定着に向けたセキュアなデータマネジメントへの挑戦 その1

第7回は「テレワーク・DX活用定着に向けたセキュアなデータマネジメントへの挑戦 その1」として、各組織に共通するであろう状況を踏まえつつ、どういった道を目指していくべきか、について、お伝えいたします。

|

【本記事のポイント】 〇 セキュアなデータマネジメントは、テレワークをはじめとする、デジタル時代の柔軟な働き方を担保する技術要素の1つです。 〇 この普及背景は、以下の2つです。 (1)コロナ禍を経ての非対面型へのシフトによるデータ重視の高まり。 (2)対面型/非対面型ハイブリッドでの総合分析の必要性の向上 〇 即ち、セキュアなデータマネジメントは、テレワーク・DXとの親和性の高い、いわば「相棒」ともいえます。

【キーワード】 # データマネジメント # DMBOK # データを常に適切に安全安心に活用できる技術・取組 # 対面・非対面のハイブリッド |

セキュアなデータマネジメント ~デジタル時代の柔軟な働き方を担保する技術要素の1つ~

デジタル時代の柔軟な働き方を支える技術要件は様々存在しますが、そのなかでもこと、テレワーク・DXについては「コラボレーションやコミュニケーションをめぐる技術」そして「それを支えるセキュリティ技術」の大切さが挙げられます。この両者については、当協会「ソリューションの紹介」ページからリンクのある「テレワーク関連ツール」にて、より詳細をご覧いただけます。(前者:「コミュニケーションツール」P14~17、後者:「システム方式」P7~13)

と同時に、テレワーク・DXにおいて、働き手がいつでもどこでも誰とでも、柔軟に協働できるようにするには、目の前にあるPCそのほかの端末から、共に扱える「中身」を的確にマネージすることが重要となります。その「中身」として最も大切、かつ守るべきものが、業務や顧客状況などを網羅した「データ」であり、これを、テレワークをはじめとした協働時に、安全に最適活用できるようしていくことが「セキュアなデータマネジメント」です。

・・・「データ」と一口に言っても、個人情報であるとか、また社内意思決定文書であるとか、お一人お一人、様々なものを想起されるかと思います。

当然、これは業種によっても異なります。例えば、金融・決済関連では、1つ1つの取引データ、また、映像コンテンツ関連業務に携わる方にとっては、制作仕掛中のコンテンツデータ、また、設計業務に携わる方にとっては、仕掛中の設計情報、といった形です。これらを一言で要約すると、「業務上価値のあるデータ」(=逸失・漏洩・破壊されると、損害の発生するデータ)、となります。こうした「価値あるデータ」を、集合オフィス以外でも安心・安全に扱っていけるようになることで、更に分散型のテレワーク/リモートワークが進んでいく、という文脈です。

データマネジメントについては、いくつかのサイトでの解説を参照すると、テレワーク等における核心が見えてきやすくなります。例えば、米国DMBOK(Data Management Body Of Knowledge:データマネジメント知識体系)では、データガバナンス、メタデータマネジメント、データクオリティマネジメントを含む、10個の主要機能から成る、とされています。更に、NTT東日本の解説サイトでは「データを管理することで、データを適切に活用できるようにし、ビジネスにつなげること」「管理といってもその意味合いは幅広く、データを蓄積しておくシステムの構築や設定、データのセキュリティ管理、データ品質の管理、それらを維持するための取り組みなども含まれ」る、としています。

つまり、目的に応じてデータを常に適切に安全安心に活用できる技術・取組全体が、セキュアなデータマネジメント、といってよさそうです。これは、テレワーク・DXの更なる普及推進においても、必要不可欠な要素といってよいでしょう。

セキュアなデータマネジメントの重要性が増した背景 ~2つの行動様式の変容~

では、とりわけテレワーク・DXをめぐって、なぜ、セキュアなデータマネジメントの重要性が増してきたのでしょう? それは、コロナ禍における、2つの行動様式の変容がカギを握っているといえそうです。

まず、対面型から非対面型へのシフトが起こり、それが定着したことです。これまで、業務等において「顔や雰囲気を伺いながら」こなしてきたものが、テレワーク等の普及により、文字や音声、もしくは画面を通じた形となり、その不足を安全かつ客観的な形で補うものとして、セキュアなデータマネジメントの重要性がクローズアップされてきた、という流れです。

もともと、欧米では、広大な経済圏をいかし、国や州をまたいで、数千キロも離れた拠点間で、テレワーク等の協働業務が日常的に行われ、そこでセキュアなデータマネジメントが重視されてきた部分もありましたが、日本ではそうした慣習が薄かった分、コロナ禍での非対面型業務の広がりに伴う動きが急速だったといえるでしょう。

もう1つ、非対面型の定着により主流となった、インターネット経由での取引やコミュニケーションに基づく情報と、対面型で得られた情報とを、バランスよく総合的に把握・分析して、業務戦略を練る必要が増してきたことがあります。

こうした、いわば「ハイブリッド」な業務推進状況においては、情報収集や分析を安全かつ迅速に行い、諸環境に応じた柔軟な行動に移していくために、セキュアなデータマネジメントを研ぎ澄ませ続けることが必須となってきています。

セキュアなデータマネジメントは、テレワーク・DXとの親和性の高い、いわば「相棒」

このように、コロナ禍による行動様式の変容が大きなきっかけになったことからも、テレワーク・DXと、データマネジメントの親和性は高い、ということがいえます。

例えば小売関連事業者のように、常にお客様に向き合うために「場所や時間を問わない、お客様ニーズを踏まえた、ビジネス活動」が重視されているところでは、店舗/電子商取引を問わず、また自宅/移動中のサードプレイスを問わず、同一体系のもと、リアルタイムに近い形で統一的に整理されたデータを見て、お客様ビジネスに最善な協働アクションをとっていく必要があります。つまり、「場所を問わず、個々のお客様に常に向き合い、そこでの商機をチームで最大化する」ための、セキュアなデータマネジメントということがいえます。

また、建築・インフラ関連事業者においても、設計・施工・管理というプロセスにおいて、現場以外でのバックヤードの動きがますます重要になってきています。「いかに現場での労力を最小化・最適化し、限られた人員で遂行していくか」に重きを置くために、テレワーク等をより積極活用する形での、セキュアなデータマネジメントが重要となってきました。

・・・コロナ禍からの事業回復を経て、このような動きは、各業界でますます顕在化しています。テレワークやデジタルツールをフル活用することで、セキュアなデータマネジメントが、いわば「相棒」として、ますます研ぎ澄まされていく、ということにもなります。

次回以降も引き続き、「テレワーク・ニューノーマル」挑戦をめぐる各種状況につき、実際に当会会員組織にお話を伺うなどして、お伝えしていきたいと思います。

第8回 テレワーク・DX活用定着に向けたセキュアなデータマネジメントへの挑戦 その2

第8回は「テレワーク・DX活用定着に向けたセキュアなデータマネジメントへの挑戦 その2」として、当会会員企業である、株式会社リンク様の取り組みを、お伝えいたします。

|

|

ご対応いただいた株式会社リンク

(セキュリティプラットフォーム事業部長) |

|---|

|

【本記事のポイント】 〇 クレジットカード決済業務のクラウド環境化に際して、世界標準を活用しながら、日本国内の取り組みをリード 〇 クレジットカード業務のリモート化/テレワークがさらに進む2つのカギは(1)パブリッククラウド活用のさらなる普及 (2)業務をめぐる切り分け・絞り込みによる、最少範囲・最適ソリューションの適用

【キーワード】 # クラウド # クレジットカード決済業務 # PCI DSS # カード情報の非保持化 #クレジットカード業務のリモート化 # トークン化 |

インターネット草創期からいち早くクラウドサービスの将来に着目。クレジットカード決済業務のクラウド環境化においても世界標準を活用して国内をリード

リンク社は、インターネット草創期から、データセンタビジネス、そして今でいうクラウドサービスビジネスに、日本国内でいち早く取り組んできた1社です。

同社の現在のIT関連事業の柱は大きく、「クラウド・ホスティング事業」(at+link・ベアメタルクラウドほか)、「クラウド型テレフォニー事業」(BIZTEL)、そして今回取り上げる「セキュリティプラットフォーム事業」(PCI DSS Ready Cloudほか)の3本となります。市場先駆者としての知見を活かし、きめ細かな対応を伴ったサービス差異化で、着実に業績を伸ばしています。いずれもテレワークの拡大を後押ししてきたソリューションです。

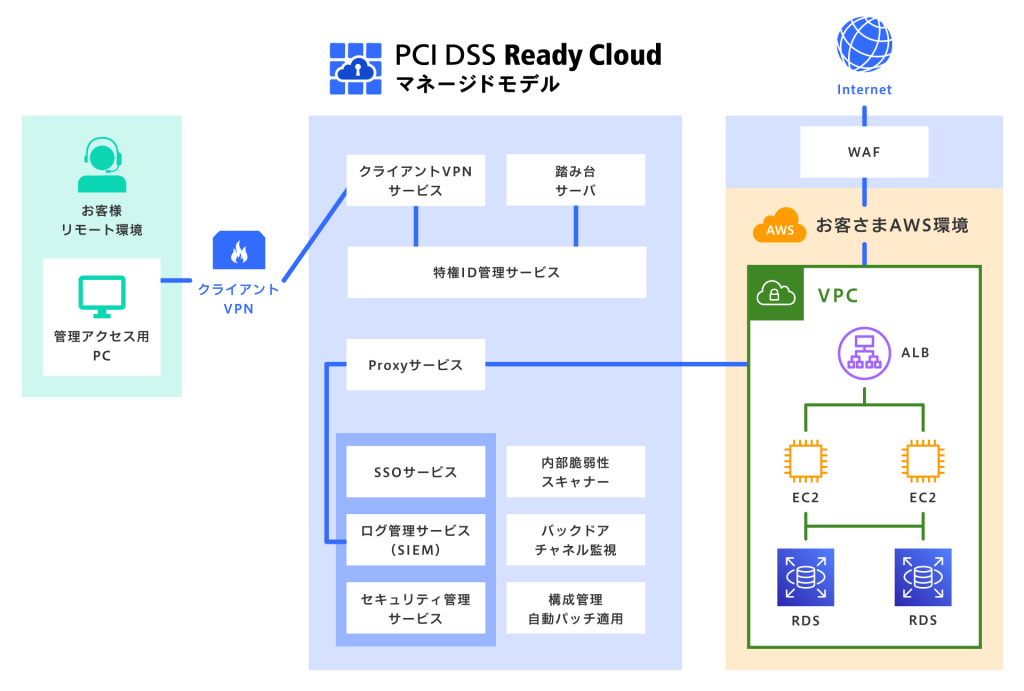

なかでも2013年に、クレジット産業特化型プライベートクラウドサービスとして立ち上げた、「PCI DSS Ready Cloud」は、今や、国内のクレジットカード決済サービス関連企業約500社が何らかの形で利用する、一大サービスへと成長しました。

金融決済業務全般において、業務センターでのオンプレミス型が長らく主流で来たなか、クレジットカード決済業務においてもクラウドサービスの採用・利用は難しい、とサービス開始当初は見られていましたが、この10年余りでの浸透は驚くばかりです。

そして、こうしたクラウド型業務システムの浸透、と同時並行にクラウド型コンタクトセンターシステム(リンク社では「BIZTEL」)の浸透が、業務センターに必ずしも集合することなく、在宅テレワークによるクレジットカード関連業務遂行を可能にする道を拓きました。

サービス名冒頭の「PCI DSS」とは、Payment Card Industry Data Security Standardの略称で、American Express、VISA、マスターカード、JCBほか国際クレジットカードブランド5社によって定められた、グローバルな業界情報セキュリティ基準です。この基準が、クレジットカード業務におけるテレワーク/リモートワーク関連のガイドラインをもカバーしています。

日本国内では、日本カード情報セキュリティ協議会(JCDSC)がこのPCI DSS普及活動を推進しており、リンク社はこのJCDSC傘下にあるクラウドサービス部会をリードしています。いわば「国内クレジットカード業界におけるクラウド利活用(、ひいてはテレワーク/リモートワーク)を推進する立場にある」のがリンク社、ということがいえます。

|

「PCI DSS Ready Cloud」をリモート環境で活用する場合の概念図一例 |

クレジットカード業務でのリモート化/テレワークがさらに進むためのカギ(1)パブリッククラウドの活用普及

それでもまだ、少なからぬクレジットカード関連業務の現場では、在宅テレワークが難しいと見なされている、一種の課題的状況があります。この要因については、滝村さんによれば、いくつか考えられるとのことです。

2)他の関連システムへの連携状況が複雑なため、オンプレミス型から容易にはクラウド型に移行しがたい事業者が存在すること。

3)既存SIerのなかには、オンプレミス型からクラウド型に乗せ換えた後に、開発・保守を続けられるケイパビリティを持ち合わせない状況もあること。

4)事業者側担当者の従事歴が長い場合、クラウド型へのアーキテクチャ変化を容易には受け入れない風潮も残存すること。

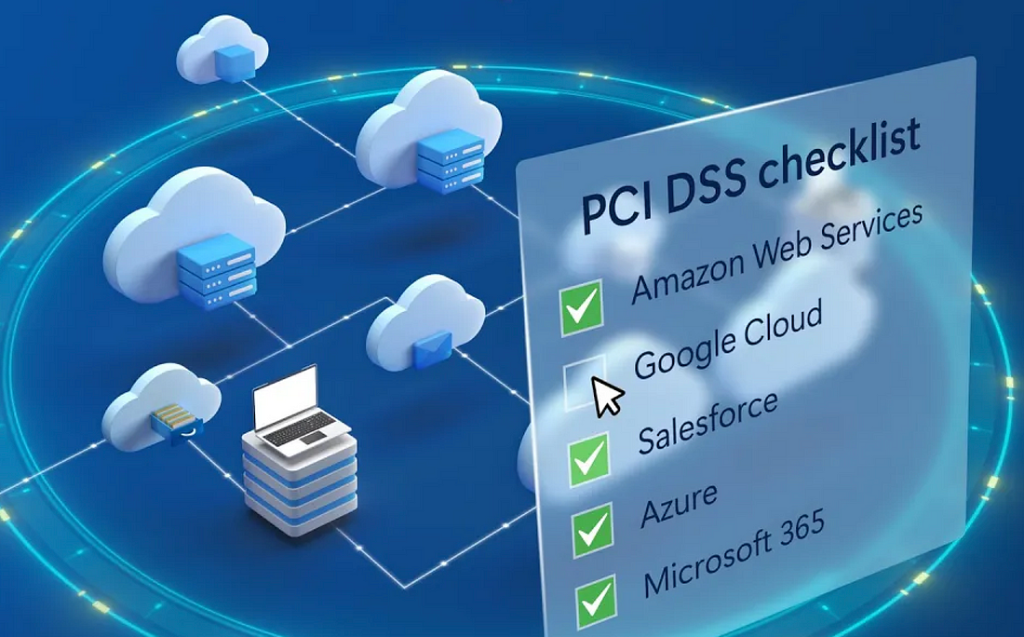

ただ、これらについても「パブリッククラウドサービスが、金融分野でも急速に普及・採用されている状況を踏まえ、早々に変わっていかざるを得ない方向だろう」というのが滝村さんの見立てです。事実、PCI DSSにはAWSやAzure、 Google Cloudほか主要パブリッククラウド各サービスがセキュリティ機能含めて準拠済であり、リンク社も上記概念図で示したAWS活用型のサービスを提供するなど、すでに「PCI DSS準拠システムをオンプレミスで作るより、クラウドを最大限活用したほうが、安価かつ運用保守が容易」という時代に入ってきています。

これらにより、クレジットカード決済業務をめぐっても、センター集合型業務から、リモート/テレワーク等分散型業務へのシフトが進みやすい環境が整っていきます。

|

|

主要パブリッククラウドサービスは、PCI DSSに準拠している。 |

クレジットカード業務でのリモート化/テレワークがさらに進むためのカギ(2)業務の切り分け・絞り込みによる最適ソリューション適用

更に、上述の課題的状況を乗り越えるためには、コツがある、と滝村さんは示唆します。それは「PCI DSSに準拠しなければならない業務を切り分け、絞り込んで、同定し、そこに的を絞った最適なソリューションを適用すること」です。

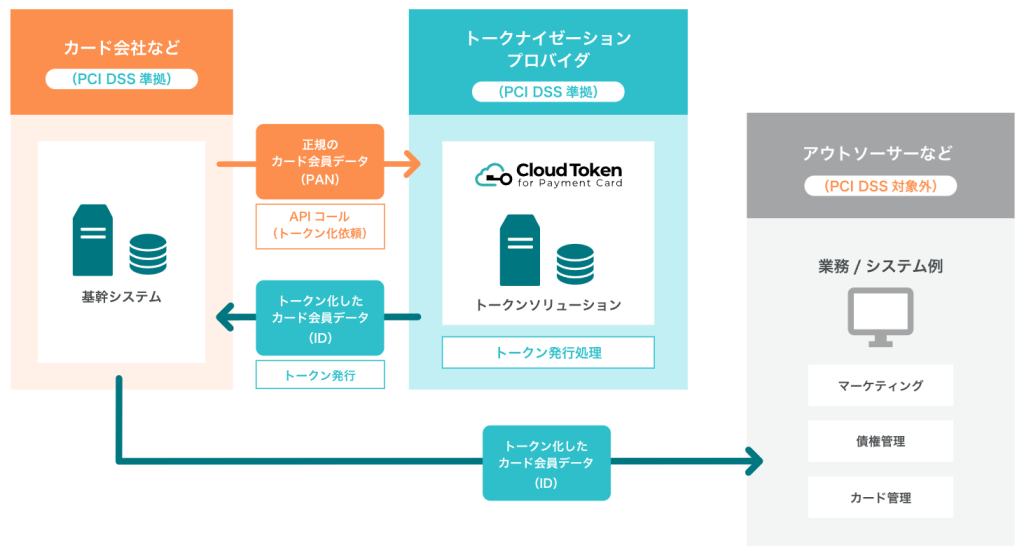

クレジットカード関連業務をめぐっては、いわゆる、カード発行者(イシュア―)のみならず、加盟店の開拓および管理者(アクワイアラー)、そして、カード決済のみを代行する決済代行事業者、そして、実店舗やEC/通販事業者等の加盟店、および加盟店から顧客接点業務を受託するコンタクトセンター事業者など、多様なプレイヤーが存在します。こうした中、すべてのシステムにPCI DSS準拠を導入しなければならない事業者は、クレジットカード専業事業者のみに限られます。それ以外の事業者では、カード決済にどうしても必要な業務システム部分のみを切り分け、そこに的を絞ってPCI DSS準拠ソリューションをミニマムで導入すればよい、ということになります。

更に、日本においては、PCI DSS準拠と同等の位置づけで、「カード情報の非保持化」施策も進んでいます。特に、カード情報の窃取/漏洩リスクにより直面しやすい、EC/通販事業者等において、この取組要請は顕著です。そのため、「一切のカード情報が通過・保持されない(≒カード決済関連プロセスは、PCI DSS準拠の決済代行事業者もしくはカード情報文字列置換(トークン化)事業者等に遷移する)」形をとった、EC/通販事業者等向けソリューションも、より手軽な対応観点で、重要になっています。

リンク社は、上述してきたような事業者別の個々の状況や要望に合わせ、それぞれに対応したソリューションを手掛けてきており、「一社向けにローンチしたら、その情報を聞きつけて、同じ悩みを持つ他社でも採用検討が始まる」(滝村さん談)ことで、結果的にソリューションの型紙化も進んでいます。こうした取り組みにより、クレジットカード業務のリモート化/テレワークをめぐっては、「既に、在宅ワーク中心であっても、適切な運営を可能とする環境は実現している。あとは、各社の個別状況や個別課題に合わせた取り組みを、如何に一歩ずつ進めていくか、だけ」という状況であることが分かります。

|

カード情報を非保持化するための一手法「トークン化」の概念図一例 |

キャッシュレス決済の更なる普及により、クレジット等決済カード情報の取扱重要性はますます高まっていきます。と同時に、その手数料コストにも着目が高まっており、「適正なコストでの決済」への要請も、ますます高まりそうです。こうした状況を踏まえ、業務プロセスの見直しを通じ、省力化、そして働き方の柔軟化/多様化、の必要性はますます高まっていきます。テレワーク推進の観点からも、引き続き「日々のお金の流れを支える」決済分野での動向からは目が離せなさそうです。

次回以降も引き続き、会員組織インタビューも交えながら、テレワーク・ニューノーマルの状況を探ってまいりたいと思います。

第9回 多様な働き方をカバーする勤怠管理編 その1

第9回は「多様な働き方をカバーする勤怠管理編 その1」として、テレワークを支えていく上で重要な、いわゆる「勤怠管理ツール」をめぐる変遷・課題・メリットについて、お伝えいたします。

|

【本記事のポイント】 〇 リモートでも投入可能な勤怠管理ツールは、この四半世紀で、目覚ましい発展と拡がりを遂げてきました。その過程の中で、しっかりとした要件定義もなされてきました。 〇 しかし、その更なる普及をめぐっては、まだまだ課題があります。例えば(1)企業規模による普及度合いの違い (2)IT導入補助金の対象であることが十分には知られていない 等です。 〇 更に、勤怠管理を含めたバックオフィス業務全般におけるシステム化・自動化は、今後の更なる付加価値経営へのシフトに向け、経営課題の中心に据えられていくことにもなります。 〇 勤怠管理ツール活用のメリットとしては、①正確な投入・打刻・集計が可能 ②長時間労働防止への効果 ③給与計算の迅速化簡易化 ④労働関連法規改正への素早い対処 などが挙げられます。

【キーワード】 # 勤怠管理ツール # 要件定義 # 働き方改革関連法 # IT導入補助金 # テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン #システム化・自動化 # バックオフィス業務 # 打刻 #長時間労働防止 # 給与計算作業 # 労働関連法規改正 |

|

|---|

リモートでも投入可能な勤怠管理ツールをめぐる25年

テレワークをも意識した、オフィスを離れた場所からでも記録・投入可能な勤怠管理については、これまで様々な検討・取り組みがなされてきました。

著者が各種蔵書検索等で確認する限り、このテーマが最初に取り上げられたのは、月刊誌企業実務2000年6月号におけるインクリメントP(現ジオテクノロジーズ)社の事例です。同社は地図情報サイトMapFanや各種カーナビゲーションの地図情報などを開発・運営する企業で、業務柄外出が多くかつフレックス勤務制を導入していることから、外出先からのメールを使った日報や、グループウェアによるスケジュール共有などによって、オフィスでの入力となる勤怠管理システムをバックアップする仕組みをとっていました。現在でも、こうした形式での勤怠管理をテレワーク含めて適用している企業・組織は少なくないかと思います。

その後、2007年11月号の日経コミュニケーションでは、同年5月に導入されたサントリー社のモバイル勤怠管理システムが取り上げられています。こちらは、同社で当時利用していたERPの勤怠モバイルオプションを活用したものですが、同オプションの開発に、サントリーのシステム子会社も協力するなど、外出先での携帯電話からの使い勝手を追求するものであったようです。

更に2010年前後からは、今も主流として活用されているような、クラウド型の勤怠管理専用サービスが立ち上がってきました。現在、こうしたサービスツールは、数十種にのぼっています。

当協会「ソリューションの紹介」ページからリンクのある「テレワーク関連ツール」では、勤怠管理ツールとして6種類が紹介されていますが、上述サントリー社事例のような他システム・サービスとの連携プロダクトや、また自社内管理ツールの外販展開など、様々な形で、製品ラインナップは増加し充実してきました。

なお2017年発刊の書籍「クラウドを活用した勤怠管理のすすめ 長時間労働是正の現実解」(TMSエデュケーション著)では、2019年施行となったいわゆる「働き方改革関連法」の議論動向を見据えつつ、長時間労働解消および生産性向上のために、ITを導入した勤怠管理を推奨しています。

本書では、IT活用による勤怠管理にあたっての要件定義がいくつかなされています。(P87~89)

---

〇どんな雇用形態、労働時間制であろうとも、労働時間を正確に取得してデータベース化できる機能(計画立案)

〇従業員の働く場所や環境に即した打刻方法が選べること。また、残業の事前申請や承認が簡単に出来る仕組み(実績管理)

〇残業状況と有給休暇の取得状況をリアルタイムに把握できる機能(進捗管理)

〇集積された労働実態データの月次推移や前年比較、部門間比較を行い、長時間労働の実態に早く気付くことができ、かつ、それを多角的に分析できる機能(促進・是正)

---

これら要件定義をめぐる考え方は、現在に至るまで有効といえます。また本書では、テレワークの推進や、働き方関連のルール変更が引き続きありうることなどを見据えて、クラウド型勤怠管理ツールの導入を推奨しているのも出色です。

|

|---|

勤怠管理ツールの更なる普及をめぐる課題

政府のテレワーク総合ポータルには、テレワークにおける労務管理資料が掲載されています。このなかの「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」では、第5章で「テレワークのルールの策定と周知」第6章で「様々な労働時間の活用」第7章で「テレワークにおける労働時間管理の工夫」が解説されていますが、これらで挙げられている各点についても、勤怠管理ツールではしっかりとカバーされてきています。

とはいえ、勤怠管理ツールについては、その普及をめぐって、まだまだ課題があります。

例えば、業務用チャットツールChatworkを手掛けるkubell社が運営するITサービス比較サイト「ビズクロ」による2024年の調査では、従業員300名を超える企業では8割以上の普及率であるものの、300名以下の企業では5割強の普及にとどまるとの結果が出ました。これはオンラインアンケートによる結果であり、オンライン業務になじみの薄い企業群の存在を考慮すると、中小企業等における実普及率はこれをさらに下回ることが想定されます。

また同調査では、勤怠管理ツールを含む形で、政府の中小企業・小規模事業者向けのIT導入補助金の対象となっていることが意外と知られていない、という結果も明らかになっています。

同じく中小企業向け補助金である、事業再構築補助金については、地方銀行や信用金庫など、地域金融機関による支援が、認定支援数全体の35%以上を占める、という信金中央金庫の調査結果も出ていることから、勤怠管理ツールのみならず、中小企業等のテレワーク・DX推進全般において、資金面等からの取引先金融機関支援も重要であることを示唆しています。

|

|---|

勤怠管理を含めたバックオフィス業務のシステム化・自動化は、経営課題の中心へ

また、他の複数調査からは、中小企業全般において、上述補助金の存在にもかかわらず、こうした勤怠管理ツール導入の資金負担そのものが重荷、という声が出ていることも分かります。

前掲「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」においても、勤怠管理ツールの導入は必須とはなっておらず、原則としての「客観的な記録による把握」と、やむを得ない場合としての「労働者の自己申告による把握」の2つが提示されているところではあります。

しかしながら、中小企業においては、総務・人事・経理といったいわゆるバックオフィス業務を、少数精鋭メンバーでこなしているケースも少なくありません。「日々のルーチン業務に追われ、業務改善や新規企画等、将来に向けた付加価値業務に割く時間がない」ケースも常態化しています。

特にAI/IoTの活用が今後更に浸透し、企業間競争でもこれらの導入・活用がその結果を左右してくるようになるなか、日々のルーチン業務を少しでもシステム化・自動化し、将来に向けた付加価値業務にいかに稼働を割いていくか、が、中小企業等においても経営課題の中心に据えられていくことになります。

その意味で、勤怠管理ツールにとどまらず、広く、バックオフィス業務全般のシステム化・自動化を志向していくことは、将来の生き残りに向けた必要投資、といっても、過言ではないでしょう。

また勤怠管理ツールそのものも、バックオフィス業務全般のなかで、更なる付加価値が求められるステージとなっています。

テレワーク/リモートワークが一般化する中で、「成果の可視化」「チームでのエンゲージメント維持」「孤独感の軽減」といった、「働き方を多面的にカバーしていく」ツールへの脱皮が求められると共に、AIやセンサー、ウェアラブルデバイスなどを組み合わせることで「働きがいの可視化」や「ウェルビーイング経営への応用」といった、「自社の働きやすさそのものをアピールしていく」ツールへと発展していく可能性があるのではないでしょうか?

テレワークをはじめとした、多様な働き方に向けた、勤怠管理ツール活用のメリット

最後に改めて、クラウド型勤怠管理ツールの活用メリットをまとめてみました。メリットについては、様々な見立ての切り口があり、一概には言えませんが、概ね以下5点に集約されると考えます。(これらは、前掲の要件定義とも重なる部分があります)

|

クラウド型勤怠管理ツールの活用メリット |

主に使用者 |

主に従業員 |

|

① 個人単位/日時単位および雇用形態/勤務形態にあわせて、いつでもどこでも、正確な投入・打刻・集計が可能(入力ミス・計算ミスの撲滅) |

〇 |

〇 |

|

② 長時間労働(特に規定以上)の防止に効果的(アラーム/リアルタイム集計) |

〇 |

〇 |

|

③ 給与計算作業の迅速化/簡易化(多様な雇用形態/残業状況に合わせた対応) |

〇 |

〇 |

|

④ 労働関連法規改正への素早い対処 |

〇 |

|

|

⑤ 経理・人事関連コストの最適化

|

〇 |

|

次回以降も引き続き、「テレワーク・ニューノーマル」挑戦をめぐる各種状況につき、実際に当会会員組織にお話を伺うなどして、お伝えしていきたいと思います。

第10回 多様な働き方をカバーする勤怠管理編 その2

第10回は「多様な働き方をカバーする勤怠管理編 その2」として、当協会会員企業である、エス・エー・エス株式会社さまの取り組みを、お伝えいたします。

|

|

ご対応いただいたエス・エー・エス株式会社 左から 大塚 宏志 さま (クラウド事業部 HRセールス部長) |

|---|

|

【本記事のポイント】 〇 柔軟対応可能な勤怠管理システムとしての源流は、1990年代の大型ホテル向け取組でした。 〇 2019年施行「働き方改革関連法」ならびに「テレワークの本格化」によるニーズ多様化で、クラウド型勤怠管理システムは更に充実しています。 〇 勤怠管理システム間の競争激化時代における、付加価値訴求に向けた次の一手・・・とは?

【キーワード】 # クラウド # バックオフィス関連ソリューション # 働き方改革関連法 # API # 打刻 # 労使間の信頼関係 # シフト組み # 働き方の可視化 |

柔軟対応可能な勤怠管理システムとしての源流は、大型ホテル向けの取組

エス・エー・エス社は、インターネット草創期から、金融・流通業をはじめとしたソリューション等サービス展開に取り組んできました。同社の柱の1つであるバックオフィス関連ソリューションの1つが、今回ご紹介する「勤労の獅子」です。

その源流は、1990年代に日本に進出してきた外資系等、大型ホテルにおける勤怠管理ニーズを満たす取組へとさかのぼります。

ご存じのように、大型ホテルはさまざまな部署や職種を抱えています。かつ、宿泊・滞在客に対して24時間フルサービスですので、日跨ぎや1日2勤務など、変則的な勤務となることも珍しくありません。この状況にふさわしい勤怠管理システムの可用性を担保する仕組みづくりが、現在の、どの業種・職種・勤務体系にも限りなく柔軟に対応可能な、「勤労の獅子」のベースを生み出しました。

「テレワーク・ニューノーマル」レポート 第9回 ~多様な働き方をカバーする勤怠管理編 その1~でもお伝えしたよう、2010年前後は、クラウド化された勤怠管理ツールが勃興してきた時期でした。「勤労の獅子」も、エス・エー・エス社の手により、更にクラウド上にて発展を遂げていくことになります。

|

「1日2勤務」投入を可能とする「勤労の獅子」画面 |

|---|

働き方改革関連法」ならびに「テレワークの本格化」によるニーズ多様化で充実する、クラウド型勤怠管理システム

ホテル業をはじめとした多様な業種業態対応で培われた、フレキシブルな設定が可能なシステムは、2019年施行のいわゆる「働き方改革関連法」ならびに本格的テレワーク時代を迎え、更にその活躍の場を広げていくことになります。「様々な雇用形態・勤務形態に対応するために、勤怠管理システムを導入したい。しかし、通常の勤怠管理システムでは対応が難しい、もしくは、欲しいアラームが上がらなかったりする。何とかならないか?」といった顧客からの相談が、直接、もしくは、中堅中小企業向けに給与・人事システムを提供する連携ベンダー経由で、次々と持ち込まれることになりました。

「勤労の獅子」では、他関連システムとのAPI(アプリケーション連携のためのインタフェース)等によるデータ接続を拡大していき、これらのニーズに応えていくことになります。また「十分に備わるフレキシブルな機能を、顧客自らの手では適切に設定がしづらい」という声にも対応して、「初期設定および軽微な設定変更は原則、エス・エー・エス社員が行う」という一律サービスを制定し、導入当初からの安定運用にもこたえられるようしました。この初期設定代行を支えたのが、エクセルベースでの詳細なヒアリングシートです。各顧客における人事担当者の勤怠管理感覚に合わせたシート構成により、エス・エー・エス社員への的確なインプットがなされ、これに基づく迅速な設定を可能にしました。(・・・例えばコロナ禍においては、休業補償に基づく「休業手当」も急遽導入・拡大しましたが、これにも「勤労の獅子」の既存機能を活用して、迅速に対応することができました・・・)

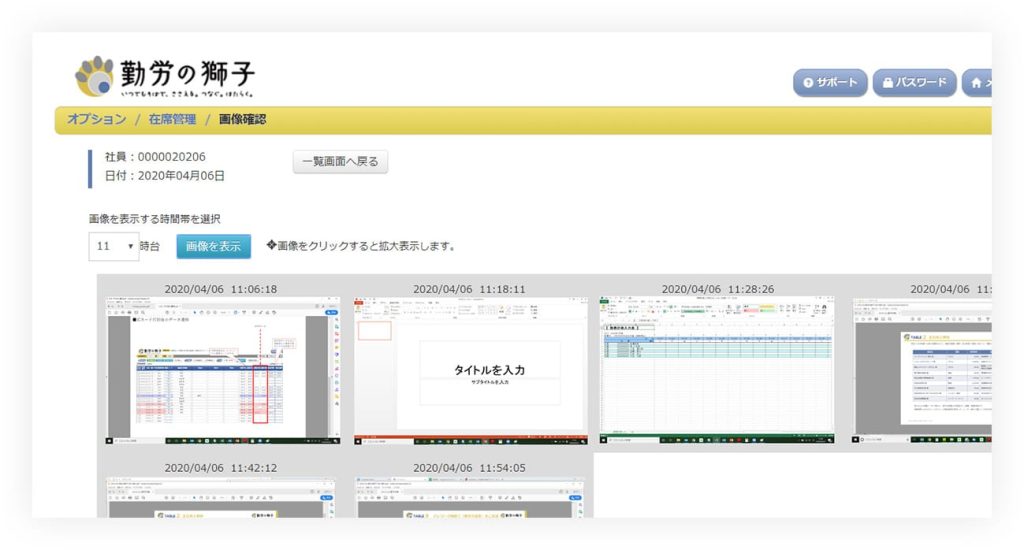

また、特にテレワーク環境下では「従業員が、目に見えないところでしっかり働いているか、心配」という経営者側の声を踏まえて、顧客企業にあった形で、スマートフォンからのGPS情報に基づく打刻や、スクリーンショットなどを含め、いくつかのオプションから、勤務状態の管理を行えるツールを導入しました。これらにより、テレワークに不慣れな業種業態においても、それに即した形で、労使間の相互信頼に基づく勤怠管理が行えるようになりました。

|

テレワーク時の業務状況を随時把握可能な、自動スクリーンショット機能 |

|---|

勤怠管理システム間の競争激化時代における、付加価値訴求に向けた次の一手とは?

それでも「提携ベンダーによる口コミや、勤怠管理ツール比較サイトなどを通じて、“勤労の獅子”の知名度は着実にあがっているが、まだ十分に知られている状況ではない」と、エス・エー・エス社のお二人は言います。また「勤怠管理システム間の競争が激化しており、顧客にとっての付加価値をより訴求していかねばならない」という問題意識も挙げます。

これらに対応して、エス・エー・エス社では「コンサルティング機能をより強化・充実するなどして、顧客企業の人事管理全般のお悩みにこたえられる体制にしていきたい」としています。特に、主力の顧客層である中堅・中小企業のサービス業においては、「働き方改革」にも呼応して、厚生労働省から関連通達も出るなど、人材の適切なシフト組みが大きな課題になっています。この分野においてはAI活用も進んでいるところであり、同社としてもソフトウェア祖業の強みを生かしながら、コンサルティングとシステム対応とを組み合わせたソリューションの充実を図りつつあるところです。

また同社では、社員間による業務ノウハウの承継・伝播と、より幅広い経営視点を養わせるために、若手社員中心に、SDGsやDX、ブランディングなどの全社横断プロジェクトへの参加を積極推奨しているそうです。社員にとっては、「二足の草鞋」を履く大変さもあるようですが、貴重なT字人財経験を早期から積めることで、離職率の抑制にもつながり、こうした「コンサルティングとシステム対応とを組み合わせるソリューション」向上の地固めにも着実につながっているようです。

サービス名に含まれる「獅子」は、明治維新の「志士」にも通じる意味でつけられたそうです。まさに、人口減少社会における生産性向上サイクル確立を目指す時代のなか、働き方改革の先陣を切る存在として、勤怠管理にとどまらない「働き方可視化 & カイゼン の志士」としての同社の活躍が、今後も期待されるところです。

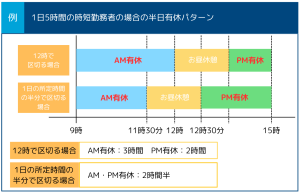

|

「勤労の獅子」サイトにおける、時短勤務者の半日有休パターン解説 |

|---|

次回以降も引き続き、会員組織インタビューも交えながら、テレワーク・ニューノーマルの状況を探ってまいりたいと思います。

第11回 テレワーク・DX活用定着に向けたセキュアなデータマネジメントへの挑戦 その3

第11回は「テレワーク・DX活用定着に向けたセキュアなデータマネジメントへの挑戦 その3」として、当会会員企業である、福井コンピュータホールディングス株式会社様の取り組みを、お伝えいたします。

|

|

|

|---|

|

【本記事のポイント】 〇 CADをはじめとしたソフトウェアツールで、日本の測量・土木・建築関連業界におけるリモートワーク/DX推進を牽引する存在です。 〇 2010年代中盤からの、クラウドサービスの浸透および国土交通省「i-Construction」の動きなどを踏まえ、取組分野を細分・特化して、各種ニーズに応えていくことで、業界全体におけるICT活用の変革を支えてきました。 〇 その結果、これまでリモートでは難しい、と思われてきた様々なことが、測量・土木・建築関連の現場をめぐって可能になってきました。 〇 設計データや設備管理データが、正確にセキュアに作成・管理され、いつでもどこからでも、適確に活用できるようしていくことが、人口減少社会における社会基盤維持の大きなカギとなります。

【キーワード】 # 三次元CAD # 作業遠隔化/自動化 # クラウド # i-Construction # VR # ドローン/UAV # 工程表 # 図面 # 人口減少社会 # 社会基盤維持 |

CADをはじめとしたソフトウェアツールで、日本の測量・土木・建築関連業界におけるリモートワーク・DX推進を牽引

CAD(コンピュータ支援設計)は、製造業をはじめとした、あらゆる設計・製図作業に用いられ、今では欠かせない存在となりました。その種類も、業種ごとの要求仕様に特化したり、また二次元・三次元タイプであったりと、それぞれの用途に合わせた製品が多数出ています。

特に、テレワークの浸透が相対的に容易でないとされる、製造業・建設業等においては、こうしたCADをはじめとしたソフトウェアツールを活用して、設計・各種作業等の現場業務を、どこまでオンライン化できるかが、「人口減少社会における、多様かつ柔軟な働き方」を担保していく上での、1つの大きなカギとなっています。

そうしたなか、測量・土木・建築といった分野に特化して、CADをはじめとしたソフトウェアツールで国内企業トップを走るのが、福井県に本社を構える、福井コンピュータホールディングスです。

同社の強みは大きく以下2点、①分野を細分・特化し、それぞれの顧客企業ニーズに深くしっかりと応えられる開発・業務体制をグループトータルで構築していること ②国内法規制や市場ニーズの変化によって、求められる要件も刻々変化する中、技術ベースとなる正確な図面作成ソフトウェア技術を軸に、各種変化に柔軟適切に対応できる態勢をとっていること といってよいでしょう。

従って同社は、国内測量・土木・建築等業界における「リモートワーク/DX」を牽引する存在である、といっても過言ではありません。

特に、現場における、重機やロボット、ドローンなどを活用した作業遠隔化/自動化には、それらが適確に平面・空間で動作するための、正確な図面・座標が必要となります。そのカギを握っているのが、同社の技術となります。

|

|

クラウドサービスの浸透および国土交通省「i-Construction」の動きなどを踏まえ、取組分野を細分・特化して、各種ニーズに応える体制を強化

同社が「DX/リモートワーク」をも牽引する存在へとシフトを始め、業績も著しく伸び始めたのは、2010年代中盤です。

その要因としては大きく、①分野を細分・特化したカバーにふさわしい、持株会社+複数事業会社体制に移行したこと。②クラウドサービスの浸透を踏まえ、いつでもどこからでもアクセスでき、どんなデバイスにも連携可能なシステムを念頭に置いた、ユーザ利便性を第一とする開発を更に強化したこと などが挙げられます。これらは、土木・建設業関連のソフトウェア企業としては、極めて先行した取り組みであり、同社の国内における地位を確固たるものにしました。

と同時に、取引先の土木・建設・住宅関連企業でも、さまざまな自動化・省力化・リモート化の取り組みが進んでいきます。これは、東京2020大会を前にした建築ラッシュで「人手不足」と言われた状況をも踏まえつつも、それ以前から、これら業種に従事する国内人員の絶対数が中長期的に減少傾向であり、もはや「人海戦術」では業務が回らない状況が、あちこちで生じてきたことがあります。国土交通省もこうした状況を踏まえ、「i-Construction」を2016年ごろから本格推進し、業界におけるICT技術活用を全面的に後押ししてきました。

このようななか、若年層や女性の活躍が、従前以上に求められるようになり、「ワークライフバランスに合わせた対応」「伝統的な“見よう見まねで先輩の所作を覚える”からの脱皮」といった、長年の業界課題にも対応し乗り越えていく必要が出てきました。

同社プロダクトは、こうした業界全体の変革をリードし、また底支えする存在となってきました。

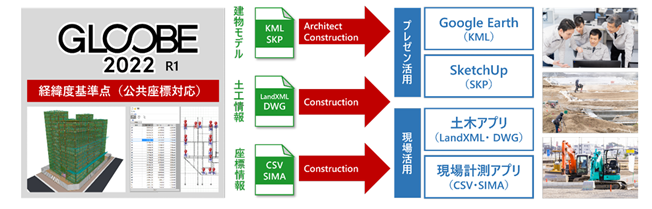

同社のGLOOBEシリーズおよび公共座標データを活用した、測量・施工現場への連携・展開イメージ 同社のGLOOBEシリーズおよび公共座標データを活用した、測量・施工現場への連携・展開イメージ |

こんなことまでリモートで実施可能! 測量・土木・建築関連現場をめぐる変化の実例

では現在、具体的にどんな現場活動がリモートで可能なのか、を3つほど事例で見てみましょう。

(1)遠隔施工検討・遠隔現地調査・遠隔事前協議

誰一人として現場に立ち会わず、VR(仮想現実)技術を活用して、あたかも遠隔からのオンライン参加者全員が現場にいるかのように、施工検討・現地調査を実施することが可能です。

これは同社のTREND-COREという3次元土木CADで作成したモデルを、同社のクラウドサービスCIMPHONY PLUSを通じてオンライン接続し、TREND-CORE VRにてヘッドマウントディスプレイを用いて再現することで可能になります。

3次元CADで作成したベースモデルが、現地状況を正確に表せるからこそ、実現可能な営みです。

現地移動にかかる時間・費用の節減になることはもちろん、VRを通じて施工途中のイメージも確認しながら検討・協議ができるため、着手事前のより確実な準備やリスク対応にもつながります。

(2)現場の上空にドローンを飛ばし、点群を採取し、測量を実施。三次元モデルを作成し、実施工のシミュレーション・進捗管理を実施

公共測量においては、国土地理院の手により、UAV(無人航空機)を活用した測量についてマニュアル化がなされました。これを活用して、ドローンによる測量が大きく前進しました。

具体的には、上空から撮影もしくはレーザーによるセンシングを行い、GPSによる位置情報および気圧計等による高度情報、更には地上からのレーザーセンシング情報などと組み合わせて、三次元の点群を作成していきます。この点群情報を、前述の三次元土木CADであるTREND-COREや三次元設計施工支援システムGLOOBEシリーズなどへと取り込むことにより、立体化した現場モデルが作成されます。このモデルを基に、施工のシミュレーションや、実進捗管理が可能になります。

特に、高低差や傾斜面のある場所や、構造物などがある場所で、その威力が発揮されます。

かつてならば、人手による地上からの測量中心で、数倍数十倍にかかった時間・費用が、大きく節減されることとなりました。

また、こうした立体化現場モデルをも共有・活用しながら、実際の施工現場と、施工会社等をオンラインで結ぶことで、現場業務に対するリアルタイムな見守りや指示ができます。

これにより、決して現場経験/スキルが深くない人々でも、安心したバックアップで現場業務に従事出来、土木・建築業界におけるダイバーシティの向上ならびに人手不足の解消に、着実につながっています。

(3)現場や遠隔での協働作業が当たり前!の会社が次々と

現場の工程表や図面、および業務チャットを、現場PLUSを活用して共有することにより、基本、現場への直出直帰と、現場―オフィスのオンラインとで、日々業務が進んでいく住宅建築企業が、顧客には出てきています。

また他の住宅建築企業では、設計業務の一部を国内外にアウトソースし、住宅建築CADであるARCHITREND ZEROおよび、同CADデータのクラウド共有サービスAT Driveで、時差をも活用したグローバルかつ効率的な設計業務を実現しています。

更に住宅建築事業者向けには、2024年秋に搭乗したクラウド型の設計コネクトサービスARCHITREND ONEにより「いつでも、どこでも、誰とでも、そして使うシステムが違っても」協働を可能とするサービスが開始されています。

このように、いわば、「リモートスタンダード」的な企業が、これまでテレワーク/リモートワークが難しいとされてきた業界にも、増加する素地が固まってきています。

リノベーションをめぐっても、設計から施工までの関係者間のやり取りが、オンライン上で完結! |

住宅価格や建築コストの高騰について、話題に上らない日はない感じがします。また、各種インシデントを通じて、設備メンテナンスの重要性への着目も高まっています。これらのベースとなるのは、設計データであり、設備管理データです。こうしたデータが、正確に、セキュアに作成・管理されることで、様々な省力化や自動化、シミュレーション、オンライン協働作業、そしてコスト最適化が、初めて可能になります。人口減少社会において社会基盤をいかに維持していくか、そのなかでテレワーク・リモートワーク・DXをいかに有効活用していくか、本レポートが、そうしたことを改めて考えていく一助にもなれば、幸いです。

次回以降も引き続き、会員組織インタビューも交えながら、テレワーク・ニューノーマルの状況を探ってまいりたいと思います。

第12回 テレワーク・DX活用定着に向けたセキュアなデータマネジメントへの挑戦 その4

第12回は「テレワーク・DX活用定着に向けたセキュアなデータマネジメントへの挑戦 その4」として、当会会員企業である、日本ワムネット株式会社様の取り組みを、お伝えいたします。

|

|

ご対応いただいた日本ワムネット株式会社の皆様。 右より

秦 昌宏さま (ソリューション営業部ダイレクトセールスチームマネージャー) 齊藤達也さま (マーケティング部マーケティングチームリーダー) 小松玲菜さま (ソリューション営業部パートナーセールスチーム)

|

|---|

|

【本記事のポイント】 〇 日々のテレワーク/リモートワークにもいまや欠かせない、ファイル転送・共有サービスを、1990年代後半に日本の企業・事業者向けに提供開始した草分け的存在です。 〇 「データファイルを」「安全・安心に」転送・共有し、企業間のホットでセキュアなコラボレーションを促進することをモットーに、他社との差異化およびニーズ深掘りを実現してきました。 〇 今も、規制環境変化や技術革新を踏まえ、顧客との丁寧な対話を通じて、新たなニーズを引き続き発掘し続けています。

【キーワード】 # ファイル共有サービス # ファイル転送サービス # クラウド # 企業間サプライチェーン #ファイル収集・提出 # アクセス権限設定 # 顧客との対話 |

日々のテレワーク/リモートワークにもいまや欠かせない、ファイル転送・共有サービスを、日本の企業・事業者向けに提供開始した草分け的存在

テレワークやリモートワークに欠かせない、ファイルを他者/他デバイスと共有可能な「ファイル転送・共有サービス」は、クラウドサービスの浸透により、いまや、日常的に当たり前のものとなりました。皆さんのPCやスマホにも「One Drive」「Google Drive」「iCloud」などが標準装備されているかと思いますが、これらもその1つです。

こうしたファイル転送・共有サービスは、1990年代のインターネット普及に伴い、徐々に一般化してきましたが、日本国内の企業向けサービスにおける草分け的存在が、日本ワムネット社です。設立当初、米国企業と複数日本企業の合弁会社としてスタートした同社も、現在では純然たる日本企業となっています。そして「当たり前となった、ファイル転送・共有サービス」をさらに身近で使い勝手の良いものとし、グローバルにも距離や時間がネックにならない柔軟な働き方推進のためにも、ますます邁進されているところです。

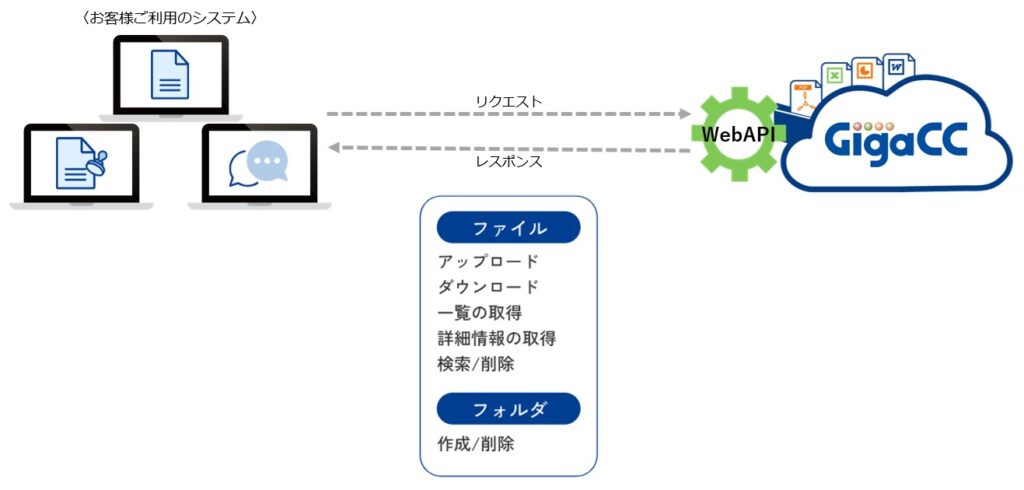

同社ファイル転送・共有サービスの1つ、GigaCCは、自社の業務システムやWebサービスともAPI連携ができ、 自社業務から安全・確実かつスムーズに、取引先他社とのファイル共有が可能に |

「データファイルを」「安全・確実に」転送・共有し、企業間のホットでセキュアなコラボレーションを促進することをモットーに、他社との差異化およびニーズ深掘りを実現

同社はもともと、米国企業がコンテンツ・グラフィックアーツ業界向けに提供する大容量ファイル転送サービスの日本国内販社として立ち上がりました。インターネット環境もまだまだ不十分ななか、東海岸から西海岸にわたるまで、広大な米国大陸におけるコンテンツ制作分業を、様々な工夫を通じてしっかりと支えてきたノウハウが、今も同社ビジネスのコアで生きています。

現在でこそ、コンピュータやスマホのOS等に紐づく形で、また、個人や組織を越えて広く共有する専用用途で、様々なファイル転送・共有サービスが生まれてきています。そうしたなか同社は、前述の背景を踏まえつつ、国内自社開発によって「データファイルを」「安全・確実に」転送・共有し、企業間でのホットでセキュアなコラボレーションを促進することに、サービスの狙いを定めてきました。こうした営みが、他社サービスとの差異化を生み、テレワーク/リモートワークの普及が容易でないとされる業種業態でも、利活用が進められる背景となっています。

例えば、映像制作業は、スタジオや各種現場などを含め、国内外の様々な場所で撮影・編集作業を実施します。これらのコンテンツデータを安全・確実に統合・編集し、迅速に1つの作品として届けるためには、こうしたファイル転送サービスは欠かせません。また、コロナ禍でテレワーク/リモートワークも増加した、税理士や設計士などいわゆる「士業」のネットワークにおいても、取扱文書の機密性の高さや、誤って取り違えてしまうことの重大性、また内容によっては大容量になること、更には内容および時間も含めた正確性が命、といった性質にかんがみ、同社ファイル転送サービスの持つ特徴が非常に重視されるところです。

つまり、従来「必要コンテンツや必要ドキュメントは、安全・確実・速達のために、持ち運びが不可避」と思われてきた業種・業態・シチュエーションにおいて、同社ファイル転送サービスの持つような特長が生かされ、「オンライン転送」が日常化されるようなったことで、テレワーク・リモートワーク含めた「多様な働き方」の推進に、一役も二役も買っている、ということになります。

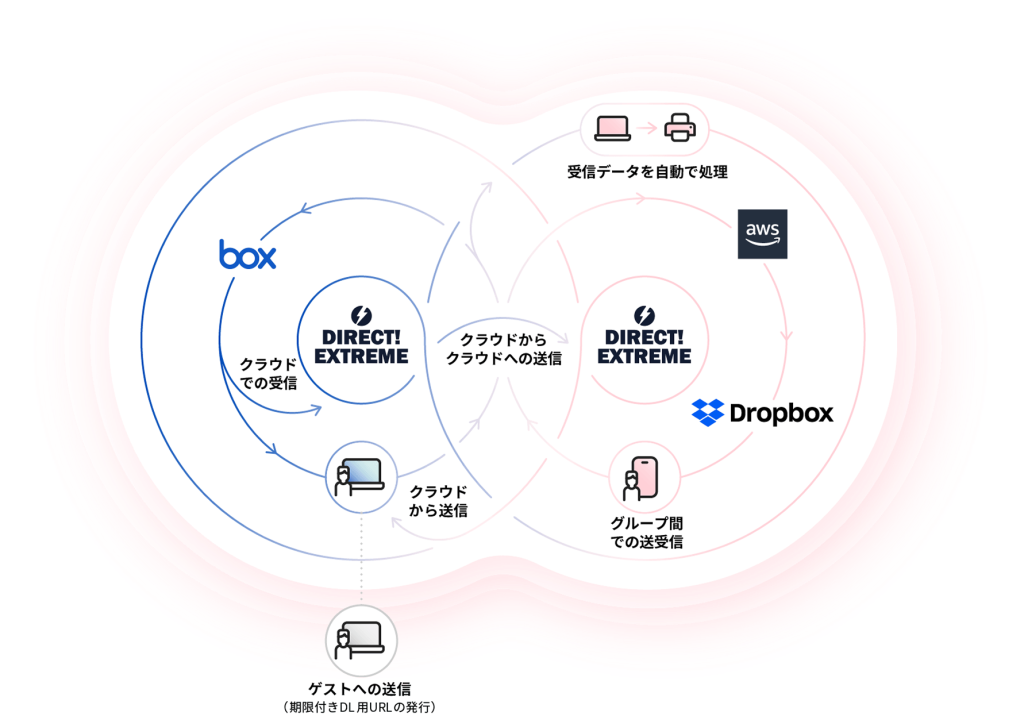

お客様ニーズを踏まえ、同社サービス「DIRECT! EXTREME」(ディレクトエクストリーム)では、 グローバルに展開する主要クラウドサービス間でのファイル転送にも、セキュアに対応。 企業間におけるファイル転送・共有を促進。 |

規制環境変化や技術革新を踏まえ、顧客との丁寧な対話を通じて、新たなニーズを引き続き発掘

様々な規制環境変化や、技術革新を踏まえて、同社のファイル転送・共有サービスは、新たなニーズをもつかんでいます。その1つに、「企業グループ間を越えた、サプライチェーンベースでの情報収集」があります。

例えば、IoTの進展により、国内外問わず、工場やオフィス等の操業環境から、自動的にデータを収集・分析し、そこで検知された異常に対して打ち手をとる、といったメンテナンスサイクルが確立しつつあります。この際、機器インタフェースおよびデータ形式が合致していれば、ネットワーク経由での自動収集は容易です。しかし、企業グループを越えたサプライチェーンベースの場合、それらを合致させる営みが時には容易ではありません。その際、同社サービスおよび他のデータ形式変換ソリューションを組み合わせることで、ファイル収集を、安全・確実かつ容易に実現させることができます。こうしたサプライチェーン情報収集は、環境経営をめぐるCO2排出量の数値収集など、多岐にわたり始めています。その際、情報保護管理の観点から課題になりがちなアクセス等各種権限についても、個別ID単位で細やかな設定を可能にしています。

また、このように新ニーズをつかんでいくためには「顧客との対話が欠かせない」と、お三方は口を揃えます。「ファイル転送・共有サービスが当たり前になったからこそ、お客様は自身で様々なトライ&エラーをされている。その結果、自社に相談に来られるわけで、そうした経緯・要望に耳を傾け、そのうえで、自社サービス、および必要に応じて他社ソリューションを組み合わせ、ご提供可能なものをしっかり打ち出していきたい。」これは、一定以上の定着を見せるテレワークやリモートワークをめぐる昨今の課題解決についても、まったく当てはまる内容です。

顧客との対話が、ファイル転送・共有サービスのみならず、テレワーク/リモートワークをめぐる、新たな可能性を切り拓いていく、そうしたことをも改めて感じた次第でした。

次回以降も引き続き、会員組織インタビューも交えながら、テレワーク・ニューノーマルの状況を探ってまいりたいと思います。

第13回 自治体のテレワーク・DX活用への挑戦 その3

第13回は「自治体のテレワーク・DX活用への挑戦 その3」として、すでにローンチしている佐賀市をはじめとした自治体に、「自治体公式スーパーアプリ」の提供を進めている、当会会員企業である、株式会社オプティム様の取り組みを、お伝えいたします。

|

|

ご対応いただいた株式会社オプティムの皆様。写真左より

德田さま(ビジネスDX本部エンタープライズマーケティング部ディレクター) 渡辺さま(ビジネスDX本部エンタープライズマーケティング部自治体DXユニット マネージャー) |

|---|

|

【本記事のポイント】 〇 ICTの先進取組エリアである「佐賀」から生まれたのが「自治体公式スーパーアプリ」です。 〇 オプティム社の強みとなる技術や経験を積み重ね組み合わせ、更にファーストユーザである佐賀市との丁寧な対話によって、驚異的なわずか1年でのサービス開始を果たしました。 〇 機能追加、採用自治体増加も引き続いているなかですが、今後の更なる展望を踏まえると、システム面での各種連携向上や、自治体フロントヤード改革の進展などが、キーポイントになりそうです。 〇 人口減少社会基調の中、守るべき住民サービスの多様性や、職員・住民双方における多様な働き方維持向上の観点から、自治体―住民間の接点アプリ一般化は、ますます求められることでしょう。

【キーワード】 # MDM # 顧客接点DX # デジタル地方創生サービスカタログ # マイナポータルAPI # オンライン手続き # 人口減少社会 # 住民サービス維持 |

ICTの先進取組エリア・SAGAが生んだ「自治体公式スーパーアプリ」

佐賀県は、ICTの先進取組県の側面を持ちます。例えば、佐賀県庁は、全国の都道府県庁のなかでもとりわけ早く、2014年に全職員向けテレワーク環境が整備されました。また、ICT教育への取り組みも比較的早期に開始されたといわれています。そうした佐賀県をベースとして、全国展開するICT企業となったのが、オプティム社です。現在でこそ本社機能は東京に置いていますが、登記上の本店はいまも佐賀市内(佐賀大学内)に置き、佐賀県内および九州域内での各種協業活動も非常に盛んです。

同社の社名OPTiMが、「最適化」を意味するOptimizeからもヒントを得ている通り、同社の強みは、顧客ニーズに応じた「最適化」をAI/IoT/各種ITプラットフォームを通じて実現する、発想力と技術力です。そうした強みが、佐賀市と協力して開発・最適化を進めていった「自治体公式スーパーアプリ」にも表れています。このアプリ誕生のきっかけの1つは、2022年6月に佐賀新聞が主催した、佐賀市長・坂井秀隆さんとオプティム社長・菅谷俊二さんとの対談でした。その後、佐賀市が、市民にとっての使いやすさやセキュリティなどを重視する形で、公募型プロポーザルを実施し、そこでの採択を経て、このアプリ導入計画が進みます。

佐賀市にて、このアプリがサービス開始されたのは、対談から数えて1年後の2023年6月でした。 新サービスとしては類を見ない超・迅速なリリースにこぎつけたのは、オプティムがそれまで培ってきた技術・経験を応用しながら、佐賀市の各関係者と丁寧な対話を積み重ねてきた賜物です。

多様な機能を包括的に搭載する「自治体公式スーパーアプリ」イメージ図。 |

自社の強みとなる技術や経験を積み重ね組み合わせ、更に自治体との丁寧な対話によって、驚異的な1年でのリリースへ

オプティムはもともと、MDM(モバイルデバイス管理)サービスを、事業の柱としてきました。現在も主力サービスの1つである、スマホやタブレットのみならずPCまでも管理できるこのプラットフォームを軸に、業種別や用途別の顧客接点DXサービスを展開することになります。自治体公式スーパーアプリの開発に入る前から既に、カフェチェーン、調剤薬局など複数業種において、顧客接点のデジタル化を推進するプラットフォーム&アプリである「OPTiM Digital Experience」を開発・提供してきました。

「顧客一人一人の好みや、苦手/禁忌」にも対応した、これらのアプリでの経験は、「自治体公式スーパーアプリ」を開発・提供していくうえでも、自治体の各関係部署からのリクエストへの対応、そして住民一人一人の使い勝手向上の観点から、極めて貴重なものとなりました。こうした経験、そして、佐賀市各関係部署との丁寧な対話によるきめ細やかな設計が、1年という超・迅速なリリースを生むことになりました。

OPTiM Digital Experienceの包括概念図。 |

機能追加、採用自治体増加も続くなかで、今後の展望を踏まえた2点のカギ

現在このアプリは、佐賀市でリリースされているほか、3自治体においてリリース準備が進んでいます。更にデジタル庁の「デジタル地方創生サービスカタログ」にも掲載されています。また佐賀市のアプリも、防災関連、マイナンバー対応、デジタル市民証、学校連絡関連など、定期的に機能強化・追加が進んでおり、更に2024年の佐賀県での国民スポーツ大会開催をきっかけに、市外から訪問する方々をも対象にした観光アプリとしての機能も強化されています。これら佐賀市の先行機能は、他自治体へも展開可能となっており、いわゆる「佐賀モデル」としての「自治体公式スーパーアプリ」を構成しています。

今後、採用自治体が増加するにつれて、各自治体ニーズを踏まえた独自機能の追加も想定されており、そうした「ミニアプリ」を融通しあうことによる、「自治体公式スーパーアプリ」全体としての機能強化が、当面の目標である、と、お二人は語ります。それでもお二人からすると、「自治体公式スーパーアプリ」をめぐる展望は、まだ大きいようで、「自治体公式スーパーアプリで実装したいと考える機能のうち、実際に出来ているのはまだまだ半分ぐらい」との、やや謙遜交じりでのコメントでした。

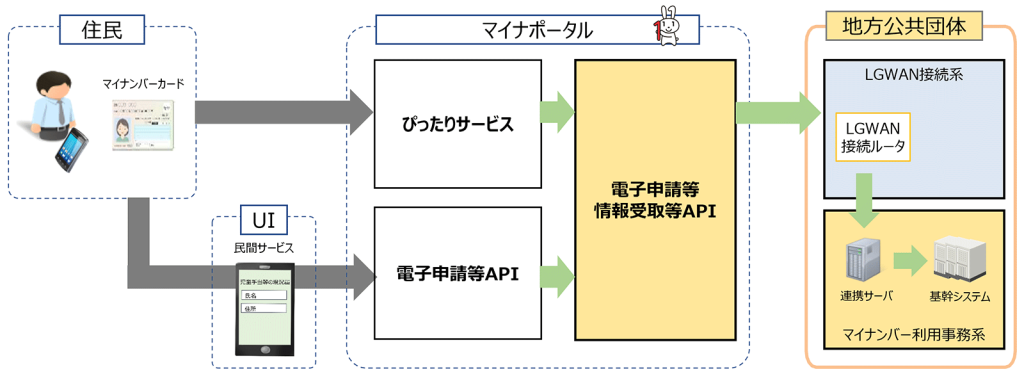

この比率を少しでも高めていくためのキーポイントは、各種システム連携面(デジタル庁が旗を振る「マイナポータルAPI」ほか)の向上や、総務省等が旗を振る「自治体フロントヤード改革」の推進(一律的な予算確保等)に、ありそうです。これらは、人口減少社会における自治体サービスの維持向上にとっても欠かせないと思われ、住民・職員双方の利便性向上、柔軟な働き方確保、そして、ワークライフバランス向上へとつながっていきます。

マイナポータルを介した、自治体と民間サービス、住民との連携概念図(一例)。 (デジタル庁 マイナポータルAPI 仕様公開サイト より) |

「窓口」「店舗」が代名詞であった各業種で次々と、オンライン手続きが広がりと深化を見せるなか、自治体-住民間における接点アプリの展開・浸透にも注目要です。

次回以降も引き続き、会員組織インタビューも交えながら、テレワーク・ニューノーマルの状況を探ってまいりたいと思います。

|

著者:主席研究員 岩田祐一 NTT持株/東日本/コミュニケーションズ、並びに、情報通信総合研究所、NTT Capital UK、NTT Europe、中曽根平和研究所、NTTセキュリティ・ジャパンなどを経て現職。専門はデジタル時代のセキュアな発展戦略及びリスク対応戦略全般。 |